皆さんは、ジャンケンで最強の手はなんだと思いますか?

一説には、最初にグーを出す人が多いからパーが有利だとも言いますが、パーはグーに勝ち、チョキはパーに勝ち、グーはチョキに勝ちます。

グー・チョキ・パーのそれぞれの強さは互角(ごかく 同じこと)で、それぞれがバランスを取り合っているといえます。

このように、世の中には、同じ強さのものがお互いにバランスを取り合っているものがあるのですが、日本で古くから知られてきた、「陰陽五行説」もそのようなもののひとつです。

今回は陰陽五行説入門編ということで簡単にわかりやすく解説します。

陰陽五行説とは?陰陽五行説の由来

陰陽五行説の読み方は「いんようごぎょうせつ」です。

「陰陽五行思想(いんようごしょうしそう)」ということもあります。

陰陽五行説は、紀元前3000年頃に成立した古代中国の陰陽思想と、紀元前2000年頃の五行思想が合わさって誕生したものです。

2つの思想をまとめたのは、紀元前300年頃の斉(せい)の思想家「鄒衍(すうえん)」だといわれ、宇宙の全てを二つの陰陽と五つの元素(水・金・土・火・木)に分けられると考えました。

この考え方のことを陰陽五行説というのです。

日本に陰陽五行説が伝わったのは飛鳥時代(592~710年)で、明治時代(1868~1912年)に西洋流の考え方が広まるまで、日本での生活に欠かせない役割を担ってきた考え方です。

陰陽五行説の『陰陽』の意味

「陰陽説」は五行説が誕生するより遥か昔からあり、宇宙のすべてを陰陽に分ける考え方です。

古代中国の神話に出てくる皇帝「伏儀(ふくぎ)」が説いたといわれていたり、それよりも古くからあったともいわれています。

以下の太極図のマークを見たことがありませんか?

陰と陽とは、もともと2つの対となる物事を表しています。

例えば

「太陽が陽で月が陰」

「奇数が陽で偶数が陰」

「男性が陽で女性が陰」

「表が陽で裏が陰」

などが代表的な例です。

もともとは宇宙が混沌としていた時代に、陽の気が上がって天になり、陰の地が下に留まって大地になったと考えられています。

自然界のあらゆるものは陰と陽の2つに別れており、一方がなければもう一方も存在しないとする考え方のことを「陰陽思想」といいます。

太極図はこの陰陽思想をシンボル化したものです。

■代表的な陰陽の区分

| 陰 | 陽 |

| 月 | 太陽 |

| 裏 | 表 |

| 偶数 | 奇数 |

| 闇 | 光 |

| 暗さ | 明るさ |

| 柔らかさ | 剛さ |

| 水 | 火 |

| 冬 | 夏 |

| 夜 | 昼 |

| 植物 | 動物 |

| 女性 | 男性 |

よく間違われることが多いのですが、二分するのは『善悪』や『優劣』の区別ではありません。

どちらかが正しい、間違っているとか、優れている、劣っているという分類ではないのです。

例えば「右」という概念がなければ「左」も存在しないように、片方があることによって初めてもう一方も成り立つのです。

陰陽五行説の『五行』の意味

「五行説」は、陰陽説よりだいぶ後の時代に、夏王朝(紀元前2070年頃~紀元前1600年頃)の創始者「禹(う)」によって説かれたといわれています。

陰陽をさらに分類して、この宇宙の全ては五つの元素(水・金・土・火・木)から成り立つとする考え方です。

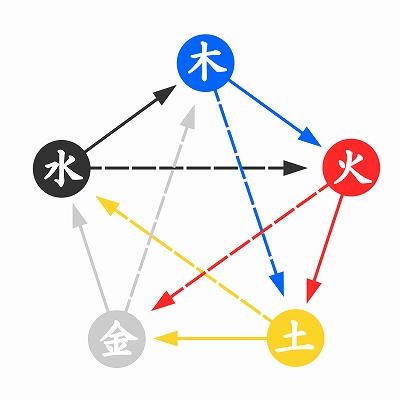

五行はお互いに影響し合い、下のように隣同士の関係を「相生(そうじょう)関係」といい、向き合った関係を「相克(そうこく)関係」といいます。

また、水と水、金と金のように同じもの同士の関係を「比和(ひわ)」といいます。

相生関係とは?

「水」を吸って「木」が育ちます。

「木」を燃やして「火」が栄えます。

「火」は燃え尽きると「土」になります。

「土」の中から「金」属が生じます。

「金」属は溶けると水に戻ります。

隣り合うものに勝っていき、一周すると同じ強さだということが分かります。ジャンケンと同じですね。

「相性がいい」という言葉は、ここから生まれました。

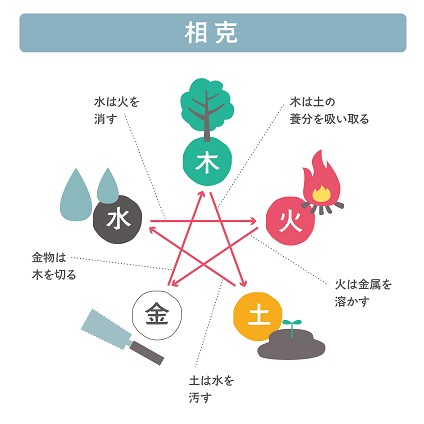

相克関係とは?

「水」は「火」を消します。

「火」は「金」属を溶かします。

「金」属は「木」を切り倒します。

「木」は「土」から養分を吸い取ります。

「土」は「水」をせき止めることができます。

向かい合う関係は、抑制して調節する関係だと言われています。

比和とは?

水と水、火と火などの同じもの同士の関係を、比和といいます。

同じもの同士は相乗効果でますます勢いが盛んになると言われており、良い方向へいけばとても良くなりますが、悪い方向へいけばとても悪くなってしまいます。

相生関係によって力を増し、相克関係によって勢いのバランスを取っています。

どれか一つが欠けてもいけないし、力関係が崩れたら全体がおかしくなってしまうのです。

例えば

「木」が燃え続けると「火」はやがて消えてしまいます。

「水」が溢れ続ければ「木」は腐ってしまいます。

「水」が付きすぎたら「金」属は錆びてしまいます。

「金」を採り過ぎたら「土」も無くなってしまいます。

「火」が燃えた灰が溜まり過ぎると「土」の処理能力が追い付かなくなります。

このように全体が五つのバランスで成り立っているという考え方が、五行説です。

陰陽説は物事を二分化する単純な理論なので、五行説が加わることによって分類に深みを増しました。

陰陽説からさらに五行(水・金・土・火・木)が生まれたので、鄒衍(すうえん)によってまとめられたときに陰陽五行説と呼ばれるようになりました。

陰陽五行説は最初のころは自然現象を説明するために用いられましたが、後に政治や経済、医学など生活の様々な場面で用いられるようになりました。

■陰陽五行関係の例

| 五行 | 水 | 木 | 火 | 土 | 金 |

| 陰陽 | 陰 | 陽 | 陽 | 陰 | 陰 |

| 五臓 | 腎 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 |

| 五腑 | 膀胱 | 胆 | 心包 | 胃 | 大腸 |

| 感覚器 | 耳 | 目 | 舌 | 口 | 鼻 |

| 味 | 塩 | 酸 | 苦 | 甘 | 辛 |

| 組織 | 骨 | 腱・靭帯 | 血管 | 筋肉 | 皮膚 |

| 表面部位 | 髪 | 爪 | 顔 | 唇 | 体毛 |

| 根本感情 | 恐 | 怒 | 喜 | 思 | 悲 |

| 崇高感情 | 智慧 | 同情心 | 愛情 | 共感 | 敬意 |

| 季節 | 冬 | 春 | 夏 | 土用 | 秋 |

| 時間 | 夜 | 朝 | 正午 | 午後 | 夕方 |

| 方角 | 北 | 東 | 南 | 中央 | 西 |

| 気候 | 寒 | 風 | 熱 | 湿 | 乾 |

| 色 | 黒 | 青(緑) | 赤(紅) | 黄 | 白 |

| 星 | 水星 | 木星 | 火星 | 土星 | 金星 |

| 曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 火曜日 | 土曜日 | 金曜日 |

日本での陰陽五行説と陰陽師の活躍

既に説明したとおり、陰陽五行説は、日本には飛鳥時代(592~710年)に伝わったとされています。

聖徳太子の政策にも陰陽五行説は影響を与えたと言われています。

陰陽五行説は天文学、暦学、易学、時計などとも関連が深かったので、天体学者には特に重宝されました。

そして太陽や月や星の運行によって吉凶の判断も行われるようになっていったのです。

このように、陰陽五行説を起源として日本で独自の発展を遂げた呪術や占術の技術体系を「陰陽道(おんみょうどう)」といいます。

また、陰陽道に携わる者のことを「陰陽師(おんみょうじ)」といい、718年には「陰陽寮(おんみょうりょう)」が創られて陰陽博士という役職の教官によって陰陽道の指導が行われ、陰陽師が養成されました。

陰陽寮とは中務省(なかつかさしょう・現在でいう宮内庁)の一機関で、陰陽師たちは天体観測や占星、暦の作成や地相(ちそう 現代で言う風水のようなもの)などを専門に行いました。

平安時代の中期(10世紀頃)になると「賀茂家」と「安倍家」という二家が権力を持ち始めます。

当時は吉凶の判断や悪霊の存在が今よりも信じられていたため、預言者でもある陰陽師が重要視されたからです。

有名な「安倍晴明(あべのせいめい・平安時代の陰陽師)」もこの時代の人です。

そして、明治時代になるまで、陰陽師たちによって陰陽五行説も広く知られていたのです。

しかし、維新後の明治5年(1872年)、明治政府により陰陽道は迷信として廃止させられてしまいました。

これによって、陰陽道や陰陽五行説は衰退の一途を辿っていきましたが、現在でも数は少なくなったものの、陰陽師の家系は残っているようです。

今回は陰陽五行説の入門編でしたが、いかがでしたか?

飛鳥時代に中国から日本に伝えられた宇宙の全てに対する考え方ということで、非常に興味深いですよね。

明治以降は陰陽道が廃止されてしまいましたが、歴史的に見ると、日本で西洋流の考え方が広まったのはずっと最近のことなのです。

陰陽五行説は季節の移り変わりや身体の不調なども、バランスの移り変わりとすると違った見方ができますよ。

興味のある人は、さらに詳しく調べてみてくださいね。

関連:【暦注一覧】暦注(上段・中段・下段)の種類とそれぞれの意味とは?

関連:「選日カレンダー」2024年の選日一覧!選日の意味とは?

コメント