カッコいい男性を、今は「イケメン」といいますね。

イケメンを昔ながらの言い方にすると「二枚目」になります。

二枚目というからには、三枚目や四枚目も存在するのでしょうか?

また、得意なことなら一番のほうがしっくりきますが、「十八番」と呼ぶのはなぜなのでしょう?

今回は、漢数字を使った昔ながらの言い方について解説します。

カッコいい男性を二枚目と呼ぶのはなぜ?

二枚目(にまいめ)という言葉は、江戸時代(1603年~1868年)に生まれた言葉です。

江戸時代、歌舞伎の芝居小屋には歌舞伎俳優たちの看板が掲げられていました。

看板は全部で8枚からなり、看板が掲げられるということは実力と人気を兼ね備えた役者であるという証でもありました。

そして、掲げられている順番によってそれぞれ役割が決まっていました。

一枚目

役割:主役

文字通り主役を指す

二枚目

役割:色男

若くてカッコよくて色事担当(色事とは、男女の恋愛のこと)

三枚目

役割:道化

滑稽な役、お笑い担当

四枚目

役割:中軸

まとめ役、中堅役者

五枚目

役割:敵役

物語上の敵役

六枚目

役割:実敵

憎めない敵役。善人の要素を持つ

七枚目

役割:実悪

すべての悪事の黒幕

八枚目

役割:座長

元締め

このように、二枚目はカッコいい役者が担当していることからそのイメージが定着したのですね。

また、三枚目は、道化(どうけ)が担当していたことから、現在も面白い人ことを三枚目といいますよね。

二枚目と三枚目を兼ね備えた人のことを「二枚目半」と呼ぶこともあります。

面白くてカッコいい男性・・・ということですね。

得意なことを十八番と呼ぶのはなぜ?

十八番の読み方は、「じゅうはちばん」または「おはこ」です。

読み方が違っても意味は全く同じで、もっとも得意な芸や技のことをいいます。

十八番の由来は諸説あります。

もともとは「じゅうはちばん」と読んでいました。

これは、歌舞伎の名家である市川家の得意演目の「歌舞伎十八番」が由来です。

歌舞伎十八番とは、

- 暫(しばらく)

- 七つ面(ななつめん)

- 象引(ぞうひき)

- 蛇柳(じゃやなぎ)

- 鳴神(なるかみ)

- 矢の根(やのね)

- 助六(すけろく)

- 関羽(かんう)

- 押戻(おしもどし)

- 嫐(うわなり)

- 鎌髭(かまひげ)

- 外郎売(ういろううり)

- 不動(ふどう)

- 毛抜(けぬき)

- 不破(ふわ)

- 解脱(げだつ)

- 勧進帳(かんじんちょう)

- 景清(かげきよ)

の十八の演目のことです。

後に「おはこ」と読まれるようになりましたが、これは「歌舞伎十八番」の脚本を、箱に大事に仕舞って封印をしたことからきているという説が有力です。

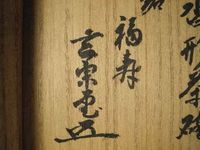

また、江戸時代には高価な書画や茶器などを箱に入れ「箱書き」とともに保管していました。

箱書き

「箱書き」とは、その物が本物であるという鑑定者の署名です。

これが「本物であると認定された得意芸」という意味で「おはこ」と言うようになり、いつしか「十八番」を「おはこ」と読むようになったという説もあります。

阿弥陀如来

また、阿弥陀如来(あみだにょらい)は仏になるための修行中に48種類の誓いを立てられました。

その十八番目が「念仏を唱えた人たち全てを必ず極楽浄土に導く」というもので、他の誓いより突出して大きな願いだったことから、特異なものを「十八番」と呼ぶようになったともいわれています。

二枚目も十八番も、江戸時代の歌舞伎が由来していることがわかりましたね。

カッコいい男性のことを現在は「イケメン」と呼ぶことが多いので、「二枚目」と呼ぶとちょっと古風な雰囲気になりそうですね。

得意なことなのだから「一番」でもいいのでは?と思っていましたが、言葉の由来を調べると納得の理由がありましたね。

関連:歌舞伎の家柄の関係と違いとは?ランク付けした場合の序列は?

コメント