とっても喉が渇いた状態でなにかを飲んだ時、特にお酒に対して使う「五臓六腑に染み渡る」というという言葉があります。

忙しく働いた後にビールを飲んだお父さんなどが、満足した顔で「五臓六腑に染み渡る!」と言うのを聞いたことがある人もいるかもしれません。

では、五臓六腑の「五臓」と「六腑」にはどのような意味があるのでしょうか?

また、五臓六腑はどこにあるのでしょうか?

わかりやすく解説します。

五臓六腑の五臓と六腑の意味とは?

五臓六腑の読み方は「ごぞうろっぷ」です。

「五臓六腑」とは、東洋医学において人間の内臓全体を言い表すときに用いられた言葉です。

現在の医学では医学用語として用いることはありません。

「五臓六腑」は中国の陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)に当てはめられており、それぞれに役割があると考えられています。

陰陽五行説とは、自然界のあらゆるものを陰と陽に分け、さらに五行思想の「自然界は木、火、土、金、水の5つの要素から成っている」という考え方が結びついたものです。

五臓とは?

以下の紹介する五つの臓器のことです。

「心包(しんぼう)」を加えて「六臓」とする場合もあります。

「五臓」は臓器の内部に組織などが充実しており、「実質臓器(じっしつぞうき)」と呼ばれます。

肝臓(かんぞう)

五行思想では「木」に属し、魂を蔵する(ぞうする・所蔵する、おさめる)場所です。

現代医学で「肝臓」は、血液を貯蔵し、全身の血液分布を調整する臓器です。

自律神経の活動とも密接な関係があるといわれています。

心臓(しんぞう)

五行思想では「火」に属し、神を蔵する場所です。

現代医学で「心臓」は、血液を全身に循環させ、中枢神経の機能活動を管理し、生命活動を維持する最も重要な臓器です。

脾臓(ひぞう)

五行思想では「土」に属し、営(えい)を蔵する場所です。

「営」とは、「営気(えいき)」のことで、血管を流れる血液や脈拍などのことを意味します。

現代医学で「脾臓」は、飲食を消化する消化器系統の機能を持つ臓器です。

肺臓(はいぞう)

五行思想では「金」に属し、気をつかさどる場所です。

現代医学で「肺臓」は、呼吸をつかさどる器官で、空気中から酸素を取り入れたり、老廃物である二酸化炭素を体外へ排出します。

腎臓(じんぞう)

五行思想では「水」に属し、精(せい)を蔵する場所です。

「精」とは、成長発育と生殖を維持する基本物質のことを意味します。

現代医学で「腎臓」は、体に必要な栄養素を選び出し、老廃物などを尿として体外に排出する臓器です。

心包(しんぽう)

「心包」を加えて「六臓」とする場合があると説明しましたが、「心包」は実態のない臓器です。

五行思想では「火」に属し、心臓を包む膜で、心臓を保護する働きがあるといわれています。

六腑とは?

以下の紹介する六つの臓器のことです。

「六腑」は臓器の内部が空洞になっており、「中空臓器(ちゅうくうぞうき)」と呼ばれています。

胆(たん)

五行思想では「木」に属し、「肝臓」と表裏関係にあり、「胆」の働きは「肝臓」の機能に左右されます。

現代医学で「胆」は、胆汁を貯蔵し、分泌して消化を助ける働きをします。

小腸(しょうちょう)

五行思想では「火」に属し、「心臓」と表裏関係にあり、具体的な症状ははっきりしていませんが、「心臓」が衰えると「小腸」にも影響があるそうです。

現代医学で「小腸」は、胃から受け取った飲食物をさらに消化し、栄養分を吸収し、老廃物を大腸と膀胱へ送る役割があります。

胃(い)

五行思想では「土」に属し、「脾臓」と表裏関係にあり、お互いに影響し合います。

現代医学で「胃」は、脾臓とともに消化吸収の働きを担っている臓器です。

大腸(だいちょう)

五行思想では「金」に属し、「肺臓」と表裏関係にあり、肺臓が衰えると便秘や下痢などを引き起こします。

現代医学で「大腸」は、小腸から受け取った老廃物を大便にして排泄する働きがある臓器です。

膀胱(ぼうこう)

五行思想では「水」に属し、「腎臓」と表裏関係にあり、腎臓によって尿量の調節や排せつが行われます。

現代医学で「膀胱」は、小腸から受け取った老廃物を小便にして排出する働きがある臓器です。

三焦(さんしょう)

五行思想では「火」に属し、先ほど紹介した「心包」と表裏関係にありますが、「三焦」は形のある臓器ではなく、リンパ系全般を指しています。

「三焦」は三つの「焦」から成り、

横隔膜から上の部分を「上焦(じょうしょう)」

横隔膜から臍までを「中焦(ちゅうしょう)」

臍から下の部分を「下焦(げしょう)」

と呼びます。

相生と相克とは?

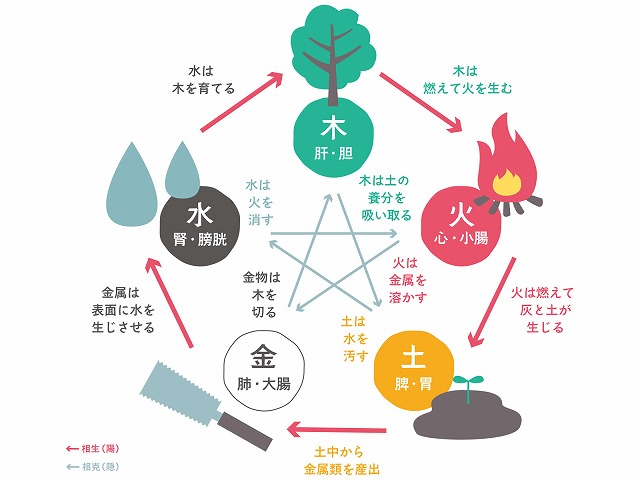

五行思想では「相生(そうじょう)」と「相克(そうこく)」という考え方があります。

相生

相手の要素を補い、強める影響を与えるもので、木→火→土→金→水→木の順番で相手に影響を与えます。

木は燃えて火になる

↓

火は燃えた後に灰(土)になる

↓

土が集まり山になった場所には鉱物(金)が出てくる

↓

金は腐食して水になる

↓

水は木を成長させる

という具合です。

相克

相手の要素を抑え、弱める影響を与えるもので、木→土→水→火→金→木の順番で相手に影響を与えます。

木は土の養分を奪う

↓

土は水をせき止める

↓

水は火を消す

↓

火は金属を溶かす

↓

金属でできた刃物は木を切り倒す

という具合です。

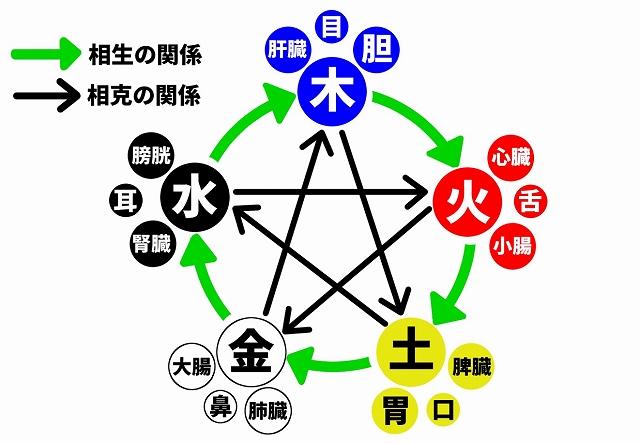

これらを五臓六腑を当てはめると、以下のように影響を与え合います。

相生の関係

木(肝臓・胆)

↓

火(心臓・小腸)

↓

土(脾臓・胃)

↓

金(肺臓・大腸)

↓

水(腎臓・膀胱)

↓

木(肝臓・胆)

相生の関係は、

「肝臓・胆の機能が強まれば、心臓・小腸の機能も強くなる」

「心臓・小腸の機能が強まれば、肝臓・胆の機能も強くなる」

というふうに、強める影響を与える関係のことです。

相克の関係

木(肝臓・胆)

↓

土(脾臓・胃)

↓

水(腎臓・膀胱)

↓

火(心臓・小腸)

↓

金(肺臓・大腸)

↓

木(肝臓・胆)

相克の関係は、

「肝臓・胆の機能が強まれば、脾臓・胃の機能を弱めてしまう」

「心臓・小腸の機能が強まれば、肺臓・大腸の機能が弱くなる」

というふうに、弱める影響を与える関係のことです。

また、五臓と六腑は表裏関係にあるため、どちらかが弱った場合、両方とも弱ってしまうことがあります。

これは、弱った部分を補おうとする働きがあるためだといわれています。

例えば、腎臓と膀胱は表裏関係にあるため、腎臓に異常が生じると、膀胱にも異常が生じます。

異常が生じた場合、相生や相克の関係を考えて、症状の改善を心がけると良いようです。

例えば、耳の異常が起こった場合は腎臓と関係があるので、腎臓の働きを強めるために相生の関係のある肺臓の働きを強め、相克の関係のある脾臓の働きを抑えます。

肺臓の働きを強めるためにゆっくり深呼吸をしたり、脾臓の働きを抑えるために冷えないよう気を付け、辛い味のものを食べてたり、甘いものを控えると良いようですよ。

お酒を飲みながら「五臓六腑に染み渡る」と嬉しそうに言っている時には、それぞれがどの臓器のことでどんな働きがあるのかなど考えることはありませんが、ひとつずつ見ていくと、人が生きる上で欠かせない臓器だということがわかります。

飲みすぎに注意して、五臓六腑を大事にしてくださいね!

関連:陰陽五行説を簡単にわかりやすく解説します!陰陽五行説の意味や由来とは?

関連:五体満足の「五体」の意味とは?類語と対義語は何?使い方や例文

コメント