日本の伝統芸能

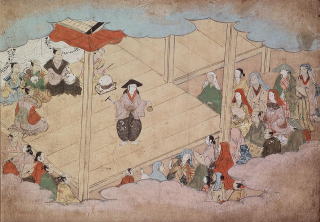

「能(のう)」

「狂言(きょうげん)」

「歌舞伎(かぶき)」

皆さんはその違いがわかりますか?

日本の伝統芸能といわれていますので日本人なら知っておきたいですよね。

今回は、能、狂言、歌舞伎の違いについてわかりやすく解説します。

能とは?

読み方は「のう」です。

能は、アジアの西域からシルクロードを経て伝来した「散楽(さんがく)」という芸能がもとになっているといわれています。

散楽とは、滑稽な物真似や寸劇、奇術、幻術、曲芸などの大衆芸能のことです。

奈良時代(710年~794年)に日本に伝来しました。

平安時代(794年~1185年)になると、散楽と土着の芸能が融合し、多彩な芸能が生まれます。

そして、「散楽」は次第に「猿楽(さるがく、申楽と書くこともある)」と呼ばれるようになりました。

室町時代(1336年~1573年)になると幕府の庇護を受けて猿楽は大きく発展し、「世阿弥(ぜあみ・1363年~1443年)」によって大成されました。

その後、明治維新により猿楽は衰退してしまいますが、猿楽再興のため、明治14年(1881年)に「能楽社(のうがくしゃ・芝能楽堂や能楽堂とも)」が設立され、それを機に「能楽」と改称されました。

「能楽」とは、「能」と「狂言」をあわせたものをいいます。

「能」は、歴史のある神話や物語を題材にした悲劇のものが多く、合唱と伴奏で舞う歌舞劇で、能面とよばれる面を使用します。

狂言とは?

読み方は「きょうげん」です。

狂言の起源は、能と同じです。

能のところで説明した通り、「能」と「狂言」をあわせたものを「能楽」といい、悲劇的な物語で歌や舞を中心としたものが「能」です。

一方、喜劇でセリフを中心にしたものが「狂言」です。

狂言は、一般庶民の日常生活や人間の滑稽な部分を題材にした喜劇で、能とは違って面を付けずに演じます。

能と狂言はもともと一つのものだったため、能舞台という専用の舞台でいっしょに演じられてきました。

現在は、それぞれが独立して演じられることもあります。

歌舞伎とは?

読み方は「かぶき」です。

歌舞伎の起源は、安土桃山時代(1573年~1603年)から江戸時代初期に、「出雲阿国(いずものおくに・1572年~没年不明)」という女性が京都の四条河原で舞い踊った「念仏踊り」だといわれています。

念仏踊りとは、念仏を唱えながら踊る日本の伝統芸能で、平安時代(794年~1185年)に「空也上人(くうやしょうにん・平安時代中期の僧侶)」が始めたといわれており、「空也念仏」ともいいます。

空也上人

出雲阿国は当時流行していた歌や風俗、奇抜な格好を念仏踊りに取り入れ、人々の間で大流行したそうです。

また、「念仏踊り」ではなく「ややこ踊り」を基にしているという説もあります。

「ややこ踊り」は少女による一種の盆踊りのようなものです。

出雲阿国

その後、出雲阿国によって「かぶき踊り」が作られました。

かぶき踊りでは茶屋の女性と客である男性が戯れる様子が表現されており、エロティックな場面が含まれていたそうです。

そのため、かぶき踊りは遊郭(ゆうかく)に取り入れられて「遊女歌舞伎(ゆうじょかぶき)」となり、日本各地に広まりました。

また、若衆と呼ばれる12歳から17歳、18歳の少年が演じる「若衆歌舞伎(わかしゅうかぶき)」も広まります。

若衆のなかには男色(だんしょく・男性同士の性愛)を生業とする少年たちがいたそうです。

遊女や若衆をめぐって客同士の争いなども増えたため、幕府が「風紀が乱れる」という理由で「遊女歌舞伎」と「若衆歌舞伎」を禁じてしまいます。

その後、成人男性だけの「野郎歌舞伎(やろうかぶき)」が誕生し、女性の役も男性が演じるようになりました。

初代市川團十郎

江戸時代の元禄年間(1688年~1704年)を中心に、歌舞伎は飛躍的に発展します。

初代「市川團十郎」や初代「坂田藤十郎」が大人気となり、歌舞伎はますます発展していきました。

明治時代になると、歌舞伎を近代社会にふさわしい内容のものに改めようと明治19年(1886年)に「演劇改良会」が設立され、翌年には天覧歌舞伎(天皇が鑑賞する歌舞伎)が実現し、歌舞伎座が開場するなど歌舞伎の社会的地位は向上しました。

昭和40年(1965年)に歌舞伎は重要無形文化財に指定されました。

歌舞伎は、音楽や舞踏が一体となった舞台で、大掛かりな仕掛けが用いられたり、一人の役者が短時間で何人もの役柄を演じ分けたりして観客を盛り上げます。

江戸時代の庶民の生活や出来事、現代の人気漫画などさまざまなものが題材になっており、古典を大事にしつつ常に新しいものを取り入れ進化しています。

ちなみに「歌舞伎」は、奇抜・奇妙な格好や振る舞いを意味する「傾く(かぶく)」が語源とされています。

それぞれの違いを簡単に説明すると

それぞれの違いを簡単に説明すると

「能は悲劇のミュージカル」

「狂言は喜劇」

「歌舞伎はエンターテイメント」

といったところでしょうか。

「能」

「能」は、「平家物語」や「今昔物語」など、悲劇的な古典を題材としており、歌や音楽で物語を進めるので「悲劇のミュージカル」と考えるとわかりやすいです。

多くの場面でお面を付けることで、この世の人間ではない神や鬼などを演じたり、登場人物の心情の変化を表現したりします。

また、能の登場人物は、架空でも現実でも、後世に名を知られた有名人が多いです。

「狂言」

能とは異なり、お面をつけることはほとんどありません。

また、狂言はセリフが多いため楽器を使わないことが多いです。(音楽を必要とする演目もあります。)

狂言は、日常生活や人々の滑稽な部分が題材となっているので「狂言は喜劇」と考えるとわかりやすく、登場人物の多くは作品が作られた室町時代の人々で、多くの場合無名の人々です。

「歌舞伎」

能や狂言とは異なり、数多くの楽器が用いられます。

三味線や笛、長唄、太鼓のような音楽を担当するものだけではなく、人の足音や鳥の鳴き声など効果音も舞台上で生演奏されます。

歌舞伎は、江戸時代の庶民の生活や、遠い昔の出来事が題材になっているものが多いですが、最近では人気漫画を題材とした「スーパー歌舞伎」が登場し、若者を中心に人気がでています。

「歌舞伎はエンターテイメント」と考えるとわかりやすいですね。

普段は見る機会の少ない伝統芸能ですが、それぞれの違いを調べてみるとどれも歴史あるものだということがわかりましたね。

なんとなく「難しそう」とか「マナーが厳しそう」と思ってしまうかもしれませんが、楽しみ方は自由です。

興味を持ったのでしたら最低限の観劇マナーを守って実際に観に行ってみましょう!

関連:【空也上人像】口から6体の仏像が出ているのはなぜ?どこで見られるの?

関連:歌舞伎の家柄の関係と違いとは?ランク付けした場合の序列は?

コメント

コメント一覧 (1件)

所属する会社で、「日本文化研究倶楽部」の代表をやっております。

2020年東京オリンピックを前に、意外と日本の文化を理解していないことに危機感を抱いています!

楽しみながら、日本文化を学んでいきたいです(^_-)-☆

2018年11月に、「日本文化研究倶楽部」のイベントで、歌舞伎を観覧しに行きますので、事前学習を兼ねて、当ブログにお邪魔しました。