一週間は7日間あります。

その7日間は、「日月火水木金土」という曜日になっていますが、なぜ日月火水木金土なのでしょうか?

今回は、なぜ一週間は7日なのか、また、曜日が日月火水木金土になった理由についてわかりやすく解説します。

一週間が7日間なのはなぜ?

まず、一週間がなぜ7日間なのかを解説します。

7日間を一週間という単位にしたのは、古代バビロニアが起源だといわれています。

古代バビロニアでは、月の満ち欠けの周期である28日~30日を基準に一ヶ月という単位としていたのですが、一ヶ月は長いので、一週間という単位を決めたと言われています。

どのように一週間という単位を決めたのかについては以下のように諸説あります。

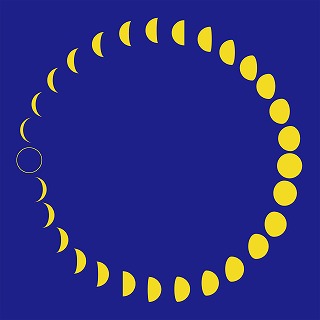

月の満ち欠けの期間を基準にした

古代バビロニアで一ヶ月の単位としていた月の満ち欠けの周期28日~30日を4等分すると「約7日」になるため、7日間を一週間にしたという説。

月の満ち欠けの様子を基準にした

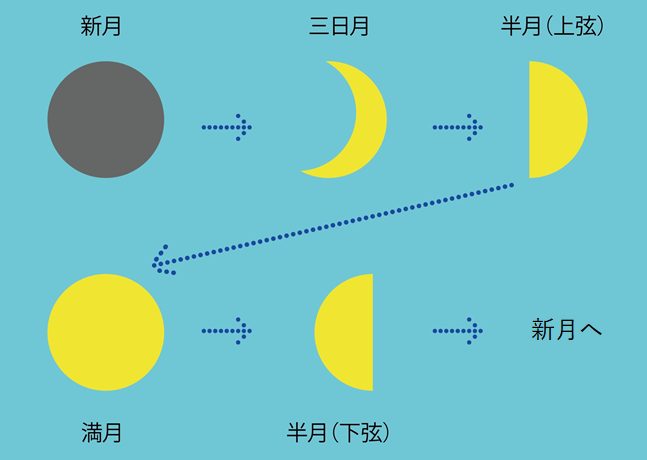

月の満ち欠けには新月~上弦~満月~下弦という節目があります。

「新月」は、地球と太陽の間に月がある状態で、地球からは真っ暗に見えます。

「満月」は、月と太陽の間に地球がある状態で、地球からはまん丸の月が見えます。

新月から満月までの中間の月を「上弦」といい、月が半分見えている状態です。

満月から新月までの中間の月を「下弦」といい、上弦とは逆側の半分が見えている状態になります。

新月~上弦~満月~下弦が、約7日ごとの間隔なので7日間を一週間にしたという説があります。

古代バビロニアでは新月を毎月1日とし、7日、14日、21日、28日が休日だったそうですよ。

関連:【月の呼び名・名前一覧】月の満ち欠け・月齢による月の名称の呼び方と意味

ユダヤ教やキリスト教の教え

ユダヤ教やキリスト教では、世界の創造主である神が6日間で世界を作り上げ、7日目は休息を取ったとされています。

ここから「一週間は7日間」という単位になったという説があります。

なぜ曜日は日月火水木金土なの?

ではなぜ曜日は「日月火水木金土」の順番になったのでしょうか?

まず、古代バビロニアで誕生した「一週間は7日間」という単位が、紀元前のエジプトにも伝わりました。

そのころのエジプトでは占星術が非常に発達しており、遠く離れた星々よりも、不規則な動きをする太陽系の惑星である「土星、木星、火星、金星、水星」が「太陽」や「月」とともに注目されていました。

地球とそれらの星の距離は、遠くから「土星、木星、火星、太陽、金星、水星、月」という順番になっており、それらの星には神がいて、その神が一時間ずつ地球を支配していると占星術では考えられていました。

そして、その日の最初の一時間を支配する神のいる星が、その日の曜日と定められました。

例えば、その日の最初の一時間を支配するのが土星だった場合、その日は土曜日になるということです。

わかりずらいので例を挙げてみましょう。

1日は24時間ですので、0時から1時間ずつ「土星、木星、火星、太陽、金星、水星、月」の順番で当てはめていくと・・・

・0時~1時を支配するのは・・・土星

・1時~2時を支配するのは・・・木星

・2時~3時を支配するのは・・・火星

・3時~4時を支配するのは・・・太陽

・4時~5時を支配するのは・・・金星

・5時~6時を支配するのは・・・水星

・6時~7時を支配するのは・・・月

・7時~8時を支配するのは・・・土星

・8時~9時を支配するのは・・・木星

・9時~10時を支配するのは・・・火星

・10時~11時を支配するのは・・・太陽

・11時~12時を支配するのは・・・金星

・12時~13時を支配するのは・・・水星

・13時~14時を支配するのは・・・月

・14時~15時を支配するのは・・・土星

・15時~16時を支配するのは・・・木星

・16時~17時を支配するのは・・・火星

・17時~18時を支配するのは・・・太陽

・18時~19時を支配するのは・・・金星

・19時~20時を支配するのは・・・水星

・20時~21時を支配するのは・・・月

・21時~22時を支配するのは・・・土星

・22時~23時を支配するのは・・・木星

・23時~24時を支配するのは・・・火星

そして、順番どおり続けると翌日の最初の0時~1時を支配するのは太陽となります。

この考え方を当てはめていくと、最初の一時間を支配するのは、「土星、太陽(日)、月、火星、水星、木星、金星」という順番になりますよね。

この順番とユダヤ教やキリスト教では、神は6日間で世界を作り上げ、7日目を休息日としたので、「日曜日を週の始め」とするという考え方が合わさり、「日月火水木金土」の順番になったといわれています。

「日曜日を週の始め」とする考え方はユダヤ教とキリスト教では理由が異なります。

ユダヤ教では、神が休息を取ったのが土曜日なので土曜日を安息日とし「週の始めは日曜日」と考えました。

キリスト教は元はユダヤ教でしたが、ユダヤ教から離れた時に、処刑されたイエス・キリストが復活したのが日曜日だったので、安息日を日曜日に変更し、「週の始めは日曜日」と考えました。

このように、ユダヤ教は安息日を週の終わりと考え、キリスト教は安息日を週の始めと考えたのです。

いずれにしても、日曜日が週のはじめになるので、順番は「日月火水木金土」となったのですね。

※追記

キリスト教は安息日を日曜日に変更したというのは反ユダヤ主義的な考え方で現在でも変更していないと考えるそうです。

詳細は下のコメント欄をご覧ください。

その後、この曜日の考え方が、ローマからシルクロードを経てインドへ伝わりました。

インドでは中国から伝わった「二十八宿(にじゅうはっしゅく・月が地球を一周する間に通過する28個の星座のこと。天文学のために用いられていました。)」と結びついて吉凶や人の運命を占う際に使われたそうです。

そして、さらにそれが中国へ伝わり、密教の「宿曜経(しゅくようぎょう)」という経典になりました。

その際、曜日名は「日月火水木金土」という漢字に翻訳されたそうです。

弘法大師空海

この、宿曜経が平安時代(794年~1185年)の初頭に弘法大師空海によって中国から日本に伝えられました。

その時、「日月火水木金土」という曜日名も日本に伝わったそうです。

日本で曜日という考え方が、普及したのは明治になってからです。

明治6年(1873年)に太陽の動きをもとに作られた「太陽暦(グレゴリオ暦)」に改暦したことを機に、諸外国からやってきた企業などが「休日の取り方を合わせたい」ということで、曜日の導入を明治政府に依頼したことから、一般に普及していきました。

現在は土日がお休みでそれ以外は学校や会社・・・というのが一般的ですが、明治より前の日本では「日曜日は休日」という概念がなく、休日の取り方に決まりはありませんでした。

日本の現在のカレンダーも多くは日曜日から始まっており、労働基準法でも「一週間は就業規則などで特に定めがなければ日曜日から土曜日までを意味する」となっています。

一週間を7日間とし、曜日を当てはめたのは、紀元前の出来事だったのですね。

現在のように便利な道具がない時代に太陽系の惑星のことを知り、月の満ち欠けを観測するなんてとてもすごいことですね。

現在日本では、週休二日制の関係もあり、月曜日始まりのカレンダーも販売されているそうですよ。

そうすることで、土曜日と日曜日が続くことになるため、スケジュールなどを書き込みやすいそうです。

関連:2023年の年間休日日数(土日祝・年末年始・お盆休み)は何日?

関連:【二十八宿一覧】二十八宿の意味とは?星座の読み方と運勢・吉凶

コメント

コメント一覧 (3件)

≪…密教の「宿曜経」…≫と≪…「太陽暦(グレゴリオ暦)」…≫を絡め、

[人類]の[道具]である⦅自然数⦆と[サーカディアン数]との繋がりの[合縁奇縁]を[普賢菩薩]に観る。

西洋数学の成果の円周率(π)と、ネイピア数(e)と[数]から組み立てる『ジャーゴン(数の核)』との[カオス]の数を≪…「太陽暦(グレゴリオ暦)」…≫の3月14日と4月11日に割り当てる。

[サーカディアン数]の[間隔日数]は、[28日]となり、

[7日]の[4週]となり、[十三仏]の[普賢菩薩]に結び付けて、

勝手に[合縁奇縁]を感じさせていただきます。

⦅自然数⦆の[眺望]は、

ちいさな駅美術館 Ponte del Sogno (JR 藤並駅) に

令和二年一月七日~令和二年一月二十四日

で・・・

バビロニアの七曜制がどのようにして日本(中国)に伝わったのか、なぜこの順番なのかを調べてこちらのページに来ました。とてもわかりやすく参考になりました。

ただ、キリスト教は安息日を日曜日に変更してはいませんよ。旧約聖書(ユダヤ教)が土曜日を安息日としたことを、ちゃんと継承しています。

初期のキリスト教(彼らはユダヤ教をやめてキリスト教を始めたつもりはなくて、ユダヤ教を完成させたのがキリストだと考えていた)では、土曜日を安息日としてすごしたうえで、日曜日にキリストの復活を記念していました。

ユダヤ教との違いをアピールするのに「新約聖書の時代は日曜日が安息日だ」と教える牧師もいるのですが、これはまあ反ユダヤ主義がキリスト教の悪しき伝統である影響でしょう。カトリックのことは不案内なのですが、プロテスタントではマルティン・ルターの強烈な反ユダヤ主義を引きずっているようです。

でも聖書にもとづいている教会ではちゃんと「イエス・キリストは安息日の翌朝に復活した」と教えていますし、人間には聖書の言葉を改変する(旧約聖書で神が「土曜日は安息日」と定めたものを人間が日曜日に変更する)ことはできないと教えていますよ。

コメントありがとうございます!

大変勉強になりました。