「武士道」という言葉、日本人であれば誰もが一度は見聞きしたことがあると思います。

では、武士道とはどんなものなのでしょうか?

現代に武士はいませんが、なぜ「武士道」という言葉が残っているのでしょうか?

簡単にわかりやすく解説いたします。

武士道とは?

武士道とは、武士階級が持っていた特有の行動規範や道徳的な価値観のことです。

簡単にいうと「武士がどう生きるべきか」を示す考え方です。

また、武士道の日本人の道徳観の基礎とされています。

武士は江戸時代にいなくなりましたが、武士道の考え方は現在の日本人の行動や意識の中にも受け継がれています。

武士道の由来

武士の起源は諸説ありますが、奈良時代にはすでに存在していたともいわれています。

源頼朝

平安時代(794年~1185年)に武士が力を持つようになり、武士である源頼朝(みなもとのよりとも・1147年~1199年)が鎌倉幕府を開き、鎌倉時代(1185年~1333年)が始まりました。

そして、鎌倉時代に武士らしい考え方が育まれるようになり、これが武士道の原型となりました。

鎌倉時代の武士の考え方は、以下の特徴があります。

●質実剛健

質素な生活を重んじ、贅沢や華やかさを嫌いました。

●主従関係

主君と家臣の強い結びつきが社会の基盤となりました。

●仏教の影響

「いかに潔く生きるか」という考え方が広まりました。

●義や武勇

仲間との結束、戦での勇気や正義を大切にしました。

北条泰時

また、1232年に鎌倉幕府の北条泰時(ほうじょうやすとき・1183年~1242年)によって武士のための法律「御成敗式目(ごせいばいしきもく)」が制定されました。

御成敗式目はただの法律ではなく、武士の権利や義務、道徳、倫理観などが規定され、「武士はどう生きるか、どう振舞うべきか」という指針となっています。

武田信玄

「武士道」という言葉が登場する最古の書物は、江戸時代(1603年~1868年)初期の「甲陽軍鑑(こうようぐんかん)」といわれています。

甲陽軍鑑は、甲斐の国(かいのくに・現在の山梨県)の戦国大名である武田氏(主に武田信玄と子の勝頼)の戦術や戦略、武器の扱い方、武将の心得などを「武士道」として記した書物です。

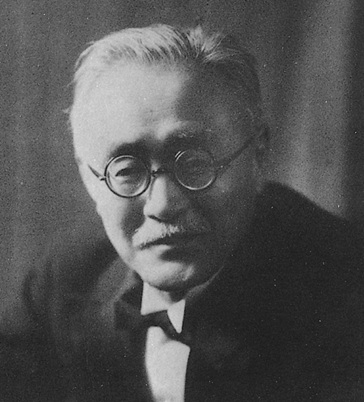

新渡戸稲造

その後、新渡戸稲造(にとべいなぞう・1862年~1933年)によって、広く世界に知られることとなりました。

新渡戸稲造の「武士道」は英語で書かれたもので、明治32年(1899年)にアメリカで出版されました。

その後、ドイツ語、フランス語など各国の言語で訳されてベストセラーとなり、日本語で出版されたのは明治41年(1908年)のことでした。

新渡戸稲造が武士道を書いた理由は、ドイツに留学中、ベルギーの法学者から「日本には宗教教育がないのに、どうやって道徳を教えるのか?」と問われたことでした。

欧米諸国ではキリスト教によって道徳教育が行われていたため、宗教を通じて道徳観を教えていなかった日本は理解されづらかったようです。

そのため、武士道が日本人の道徳観の基礎になっているということや、日本人の愛国心や誇りがどこから来ているかを世界に知らせるために書かれたのです。

「日本の武士道というものは、それを象徴する桜と同じく、我が国に固有の花である」

「武士道」にでてくるこの一文は、新渡戸稲造の名言のひとつになっています。

固有の花とは、他国にはない日本独自の精神的伝統や美しさが桜や武士道にあるということを表現しています。

武士道を簡単にわかりやすく解説!

武士道は、武士がどのように生き、どのように振舞うのかなど、社会的な規範や倫理観として自然にできあがってきたものです。

時代や地域、人によって解釈が違うため、ひとことで説明できるものではありません。

ひとことで説明することは難しいですが、新渡戸稲造の「武士道」では、武士が日常的に守るべきものを「7つの徳」としてわかりやすく紹介しています。

7つの徳を守ることは自分自身の生き方をより良くするだけでなく、周囲の人々との関係や社会全体を良くすると考えられています。

それではその7つの徳を見ていきましょう。

義(ぎ)

簡単にいうと「正義」のことです。

正義や道理を重んじ、正しいことを貫くこと、人としての正しい行いのことです。

武士道の中で最も大切にされています。

具体例は以下のとおりです。

- 誰かがいじめられていたら助ける

- 約束したことは必ず守る

- 会社から不正の指示があっても断る

- 間違ったことに対しては、はっきりと「それは違う」と言う

- 仲間がピンチのときに手を差し伸べる

- 自分の利益よりも、公平さや正しいことを優先する

勇(ゆう)

簡単にいうと「勇気」のことです。

正しいことを行うための勇気、何事にも動じない精神のことです。

具体例は以下のとおりです。

- 周囲が反対しても、自分の信念を貫く

- 相手に忖度せずに間違っていることを指摘する

- 困難な仕事にも挑戦し、諦めずに取り組む

- 苦手なことや未知の分野に果敢に挑戦する

- みんなが避ける問題に積極的に取り組む

- 不正や不公平を見かけたとき、声を上げて改善を求める

仁(じん)

簡単にいうと「思いやり」のことです。

他者を思う優しい心や慈しみの心のことです。

具体例は以下のとおりです。

- ミスを責めるのではなくどうすれば良かったのか一緒に考える

- 困っている人に手を差し伸べる

- 重い荷物を持っている人を見かけたら代わりに運んであげる

- 体調が悪そうな同僚に声をかけ、仕事を手伝う

- 電車で席を必要としている人に譲る

- 困っている友人の話を、否定せず最後まで聞く

- 忙しい人のために率先して雑務を引き受ける

礼(れい)

簡単にいうと「礼儀」のことです。

礼儀正しさや敬意を持つことです。

具体例は以下のとおりです。

- 年齢や立場によって態度を変えるようなことはせず、誰に対しても礼儀正しく接する

- 食事のとき、いただきます・ごちそうさまをきちんと言う

- 人に道を譲るとき「どうぞ」と声をかける

- 会議や集まりの場では、人の話を最後まで聞いてから自分の意見を述べる

- お店や施設でスタッフに「ありがとう」と伝える

- 借りた物をきれいにしてから返す

- 約束の時間に遅れそうなときは事前に連絡する

誠(せい)

簡単にいうと「誠実さ」のことです。

嘘をつかず正直であること、真心や誠実さのことです。

具体例は以下のとおりです。

- 約束した期限を守るために、遅くまでかかってもやり遂げる

- ミスを隠さず、自分から正直に報告する

- 知らないことを知ったふりをせず、「わかりません」と素直に答える

- できない約束をして相手を期待させるのではなく、できる範囲を正直に伝える

- 商品やサービスの欠点も、良い点とあわせて説明する

- 友人の秘密を漏らさず、信頼を裏切らない

名誉(めいよ)

こちらについてはそのまま「名誉」のことです。

恥を知り、恥ずべき行為を避ける態度、自分の名誉を重んじることです。

具体例は以下のとおりです。

- ミスをしたときに言い訳をせず、正直にミスを認め謝罪する

- 自分の利益のために約束を破らない

- 不正の誘惑があっても、正しい道を選ぶ

- フェアプレーを大切にして、不正や反則をせず正々堂々と戦う

- 他人の功績を自分のものにしない

- 仲間や部下が非難されているとき、逃げずに守る

忠義(ちゅうぎ)

簡単にいうと「忠誠心」のことです。

自分を犠牲にしてでも主君に従うということです。

また、家族や仲間に対する忠誠心でもあります。

具体例は以下のとおりです。

- 会社やチームのために自分の役割以上の努力をする

- 家族や仲間を裏切るようなことをしない

- 友人が困っていたら、すぐに助けに行く

- 仲間の悪口を言わず、信頼関係を大切にする

- 困難なときでも、仲間と一緒に諦めずに頑張る

英語でなんという?

武士道は日本独特の考え方なので、英語に直訳することはできません。

新渡戸稲造の著書などで広く世界に知られているため、「bushido」で通じます。

武士道がどのようなものか、簡単に説明いたしました。

武士道に明確な定義はなく、ひとことで簡単に説明することはとても難しいことですが、新渡戸稲造によって7つの徳は世界でも知られるものとなっています。

武士道の7つの徳を忘れないように日常生活を送ると、真の武士道に一歩近づけるかもしれませんね。

関連:ちょんまげの由来はハゲ隠し?なぜ流行り、なぜ廃れた?ちょんまげの種類

関連:日本刀の歴史とは?有名な名刀ランキング!値段はいくら?

関連:新紙幣はいつから使用されている?渋沢栄一・津田梅子・北里柴三郎とはどんな人物?

コメント