日本にはたくさんの大仏がありますが、中でも有名なのは「奈良の大仏」と「鎌倉の大仏」ですよね。

毎年多くの観光客が訪れ、見上げるほど大きな大仏に圧倒される人も少なくないのではないでしょうか。

そんな「奈良の大仏」と「鎌倉の大仏」、モデルは一体誰なのでしょうか?

大仏とは?

大仏とは巨大な仏像のことで、高さが一丈六尺(一丈六尺・現在の単位に直すと約4.85m)以上のものを指します。

この一丈六尺という大きさは、仏教の開祖であるお釈迦様(おしゃかさま)の身長だったとう説があります。

釈迦

お釈迦様は、本名をゴータマ・シッダルータといいます。

ほかに、釈迦、仏陀(ぶっだ・悟りを開いた人という意味)などの呼び方があります。

しかし、もともと人だったお釈迦様が5m近い身長だったとは考えられないので、仏や菩薩がこの世に姿を現すときの身長が一丈六尺という説が有力です。

「奈良の大仏」とは?

「奈良の大仏」は、奈良県奈良市の東大寺大仏殿のご本尊(ごほんぞん)です。

御本尊とはそのお寺の信仰の対象となる仏像です。

正式名称は「東大寺盧舎那仏像(とうだいじるしゃなぶつぞう)」といいます。

聖武天皇

奈良時代(710年~794年)に聖武天皇(しょうむてんのう・第45代天皇)が在位されていた時、貴族たちによる争いが起き、疫病が流行ったり、天候不良や大地震、飢饉が起きたりと、さまざまな不幸が続いて人々は疲弊していました。

聖武天皇は、国民を救うために、仏の世界に救いを求めることにし、仏像が大きければ大きいほど多くの人を救えると考え、大仏を造ることにしたのです。

また、この頃、災害などが起きるのは、天皇に徳がないためと考えられており、天皇に対する不満を逸らすという意味もあったようです。

奈良の大仏は745年に制作が開始され、752年に開眼供養(かいげんくよう・魂を入れる儀式)が行われ、完成しました。

その後、1180年と1567年、2回の戦によって焼失していますが、その都度再興されています。

台座の蓮の花の一部や腹部などは建立当時のものが残っていますが、体の大部分は鎌倉~室町時代に、頭部は江戸時代に、再興されたものです。

奈良の大仏は昭和33年(1958年)に国宝に指定されています。

座高14.98m、台座を含めた像高18.03m

奈良の大仏のモデルは誰?

「奈良の大仏」のモデルは、「毘盧遮那如来(びるしゃなにょらい)」です。

すでに説明したとおり、「奈良の大仏」の正式名称は「東大寺盧舎那仏像」ですが、「毘盧遮那(びるしゃな)」を「廬舎那(るしゃな)」と略すこともあります。

毘盧遮那(びるしゃな)はサンスクリット語で光り輝く太陽を意味する「vairocana(ヴァイローチャナ)」という発音に漢字を当てたものです。

密教では大日如来(だいにちにょらい)と同一視されることもあります。

「鎌倉の大仏」とは?

「鎌倉の大仏」は、神奈川県鎌倉市長谷にある高徳院(こうとくいん)のご本尊です。

正式名称は「銅造阿弥陀如来坐像(どうぞうあみだにょらいざぞう)」といい、その地名から別名「長谷の大仏」ともいいます。

鎌倉時代(1185年~1333年)の末期の歴史書「吾妻鏡(あづまかがみ)」によると、1238年に大仏と大仏殿の建立が始まり、1243年に開眼供養が行われ、完成したと書かれています。

しかし、いつ頃どういう目的で作られたのかという史料が少なく、不明な点が多いそうです。

最初に作られた大仏と大仏殿は木造でしたが、1247年の台風によって倒壊してしまい1252年に青銅製の大仏の建立がはじまり、大仏殿に納められたとされています。

こちらに関しても、記録がなくいつ完成したのかわかっていません。

その後、大仏殿は1335年と1369年の台風によって倒壊し、その都度再建されましたが、1495年に明応の大地震による大津波で押し流されてしまい、その後は大仏殿の再興はされなかったため、現在のように屋外に吹きさらしのままになっているのです。

鎌倉の大仏は昭和33年(1958年)に国宝に指定されています。

座高11.312m、台座を含めた像高13.35m

鎌倉の大仏のモデルは誰?

「鎌倉の大仏」のモデルは、「阿弥陀如来(あみだにょらい)」です。

阿弥陀(あみだ)はサンスクリット語で、はかり知れない光を持つ者を意味する「amitabha(アミターバ)」

または、はかり知れない寿命を持つ者を意味する「amitayus(アミターユス)」という発音に漢字を当てたものです。

他の有名な大仏のモデルは誰?

日本には日本三大大仏というものがあります。

そのうち二尊(仏像の数え方は「一尊」や「一体」です)はすでに紹介した奈良の大仏と鎌倉の大仏です。

残る一尊は諸説あり、高岡大仏、岐阜大仏、東京大仏といわれています

高岡大仏(富山県高岡市、大佛寺)

高岡市指定有形文化財に指定されています。

モデルは阿弥陀如来です。

高岡大仏は青銅製で、特徴は仏像背面にある丸い輪「円光背」です。

座高7.43m、像高15.85m

岐阜大仏(岐阜県岐阜市、正法寺)

岐阜県指定重要文化財に指定されています。

モデルは釈迦如来です。

岐阜大仏は、大銀杏の柱に木材を組み、外側は編んだ竹と粘土で作られ、その上に経文が書かれた紙を貼り、さらに漆を塗り金箔を施した乾漆仏(かんしつぶつ)です。

乾漆仏としては日本一の大きさを誇ります。

仏像は坐像で、像高13.63m

東京大仏(東京都板橋区赤塚、乗蓮寺)

その地名から別名「赤塚大仏」とも呼ばれます。

モデルは阿弥陀如来です。

青銅製の大仏では、奈良の大仏、鎌倉の大仏に次いで日本で三番目の大きさです。

座高8.2m、像高12.5m

大仏のモデルはほとんどは「如来」

大仏のモデルのその多くは如来です。

如来とは「真如来現(しんにょらいげん)」の略です。

「真如(しんにょ)」とは宇宙の真理のこと

「来現(らいげん)」とはすべて体得したということ

です。

如来は仏教の目標である悟りを開いた状態にあることを意味しています。

仏教の真理を悟ったものを指しているので、如来は仏の中で最も位が高く、仏教徒は如来を目標として修業をし、如来は仏教徒のお手本となっているといわれています。

そのため、如来は多くの人を救うと考えられたのです。

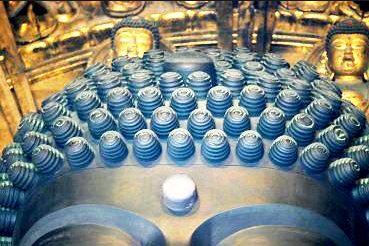

如来は悟りを開いているので欲がなく、衣をまとっただけの質素な姿をしており、基本的に装飾品はなく、「螺髪(らほつ)」と「白毫(びゃくごう)」があるのが特徴的です。

「螺髪(らほつ)」の「螺」とは巻貝のことで、髪の毛を巻貝のように渦巻状で表現しています。

螺髪は知恵の象徴とされています。

「白毫(びゃくごう)」眉間の少し上にあるほくろのようなものです。

長くて白い毛が丸まったもので、その毛を伸ばすと一丈五尺(いちじょうごしゃく・昔の長さの単位)あるといわれており、現在の単位に直すと約4.5mです。

白毫は光を放って世界を照らすといわれています。

「奈良の大仏」と「鎌倉の大仏」はどちらも優しい表情で、如来の特徴である白毫や螺髪があるので同じ仏様がモデルだと思っていたのですが、違ったのですね。

観光で大仏を訪れる際はどのような仏さまなのか、いつごろ作られたのかなど、いろいろな情報を事前に知ることで、楽しい時間を過ごすことができますよ!

関連:奈良の大仏と鎌倉の大仏の違い。大きさ、重さ、材質などいろいろ比較!

関連:仏の名前「如来」「菩薩」「明王」「天部」「観音」「阿修羅」「阿弥陀」の意味と違いとは?

関連:「南無阿弥陀仏」と「南無妙法蓮華経」との違いと意味とは?唱えるとどうなる?

コメント