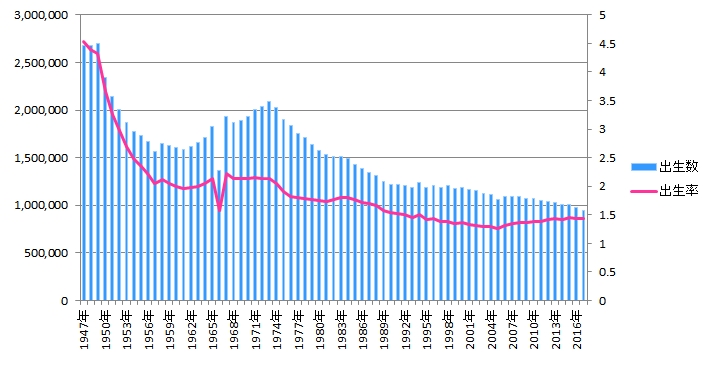

過去の日本の出生率を見てみると、ある年だけ数字が低いことに気づきます。

昭和40年(1965年)の出生率は2.14

昭和41年(1966年)の出生率は1.58

昭和42年(1967年)の出生率は2.23

昭和41年は、前年と翌年に比べるとかなり低くなっていますよね?

それは、昭和41年が「丙午(ひのえうま)」だったからといわれているのですが、丙午とは一体なんなのでしょう?

わかりやすく解説します。

丙午の意味とは?

丙午(ひのえうま)は、干支(えと)のひとつです。

干支というと普段、私たちが年賀状や生まれ年などで使っている子(ね)、丑(うし)、寅(とら)・・・のこと?と思ってしまいますが、それらは正確には干支ではなく「十二支」といいます。

それでは干支とはどんなものなのでしょうか?

干支(えと)は、紀元前1600年ごろから中国で使われており、日本には、553年に伝来したと言われています。

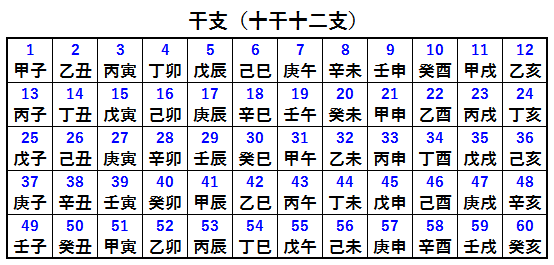

干支とは十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせた60を周期とする数詞のことで、 十干十二支(じっかんじゅうにし)とも呼ばれ、暦(年月日)の表示法として用いられています。

十干は

- 甲(きのえ・こう)

- 乙(きのと・おつ)

- 丙(ひのえ・へい)

- 丁(ひのと・てい)

- 戊(つちのえ・ぼ)

- 己(つちのと・き)

- 庚(かのえ・こう)

- 辛(かのと・しん)

- 壬(みずのえ・じん)

- 癸(みずのと・き)

の10種類からなり、

十二支は

- 子(ね)

- 丑(うし)

- 寅(とら)

- 卯(う)

- 辰(たつ)

- 巳(み)

- 午(うま)

- 未(ひつじ)

- 申(さる)

- 酉(とり)

- 戌(いぬ)

- 亥(い)

の12種類からなっています。

これらを組み合わせたものが干支(十干十二支)です。

干支の

1番目は「甲子(きのえね)」

2番目は「乙丑(きのとうし)」

3番目は「丙寅(ひのえとら)」

・

・

・

11番目「甲戌(きのえいぬ)」と続き、

60番目が「癸亥(みずのとい)」となります。

それぞれの干支を年に当てはめると、60年で一巡し、また1番目の「甲子」に還ります。

還暦の「還」という字は60年で干支が一巡して、また元に”還る”ことを意味しているのです。

今回紹介する「丙午(ひのえうま)」は、十干と十二支の60の組み合わせのうちの一つで、43番目に巡ってきます。

そして、昭和41年(1966年)はこの「丙午」の年だったのですね。

それではなぜ「丙午」の年は出生率が低くなったのでしょうか?

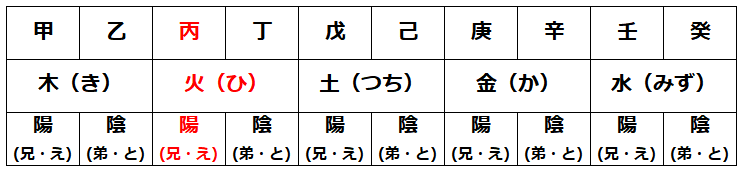

それは陰陽五行思想(いんようごぎょうしそう・万物は木、火、土、金、水の五種類の元素からなるという自然哲学の五行思想と世の中のものを陰と陽に分類する陰陽説をあわせた思想のこと)によって、十干の「丙」と十二支の「午」それぞれがある運気を持つといわれているからなのです。

十干の「丙」の運気

「十干」は、陰陽五行思想の考えをもとにそれぞれを五行思想の木、火、土、金、水を割り当て、さらに陰陽説の陽を表す兄(え)と陰を表す弟(と)に分けたものです。

少し難しいですのでわかりやすく解説します。

まず、五行思想の「木、火、土、金、水」はそれぞれ以下のような運気を持っています。

●「木」

木の花や葉が幹の上を覆っている立木が元となっていて、樹木の成長・発育する様子を表す。「春」の象徴。

●「火」

光り煇く炎が元となっていて、火のような灼熱の性質を表す。「夏」の象徴。

●「土」

植物の芽が地中から発芽する様子が元となっていて、万物を育成・保護する性質を表す。「季節の変わり目」の象徴。

●「金」

土中に光り煇く鉱物・金属が元となっていて、金属のように冷徹・堅固・確実な性質を表す。収獲の季節「秋」の象徴。

●「水」

泉から涌き出て流れる水が元となっていて、これを命の泉と考え、胎内と霊性を兼ね備える性質を表す。「冬」の象徴。

そして陰陽説の「陰」と「陽」は以下のような性質を持っています。

●「陰」

冷たい、暗い、ゆっくり、小さい、収縮、防御、冷、制御

●「陽」

熱い、明るい、早い、大きい、膨張、攻撃、熱、興奮

そして「甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸」を「木、火、土、金、水」割当て、それぞれを「陰、陽」に分けたものが、下の表になります。

陽は兄(え)、陰は弟(と)と表現しますのでそれぞれの「十干」は以下のようになります。

- 甲=木(の兄・陽)(きのえ)

- 乙=木(の弟・陰)(きのと)

- 丙=火(の兄・陽)(ひのえ)

- 丁=火(の弟・陰)(ひのと)

- 戊=土(の兄・陽)(つちのえ)

- 己=土(の弟・陰)(つちのと)

- 庚=金(の兄・陽)(かのえ)

- 辛=金(の弟・陰)(かのと)

- 壬=水(の兄・陽)(みずのえ)

- 癸=水(の弟・陰)(みずのと)

このように十干の「丙(ひのえ)」は陽の火の運気を持つことがわかります。

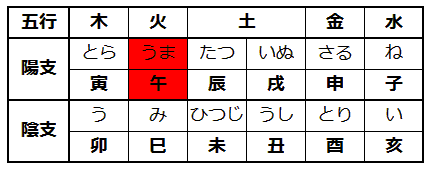

十二支の「午」の運気

また、十二支の「午」は陰陽五行思想で以下のように割り当てられています。

- 子(ね)=陽・水

- 丑(うし)=陰・土

- 寅(とら)=陽・木

- 卯(う)=陰・木

- 辰(たつ)=陽・土

- 巳(み)=陰・火

- 午(うま)=陽・火

- 未(ひつじ)=陰・土

- 申(さる)=陽・金

- 酉(とり)=陰・金

- 戌(いぬ)=陽・土

- 亥(い)=陰・水

このように十二支の「午(うま)」も陽の火の運気を持つことがわかります。

丙午生まれの女性の迷信と出生率減少の理由

上記の説明の通り、 丙と午は共に五行思想の「火」の運気を持ち、陰陽説の「陽」の性質を持つことから、激しく燃えさかることを意味します。

中国では昔から丙午の年は火災が多く災いの年であると信じられていました。

この考え方は日本にも伝わり、丙午の年は特に火災に気を付けていたそうです。

そして江戸時代に、1666年(丙午)生まれの八百屋お七という女性が「火災が起これば愛しい彼に会える」という激しい恋心を抱き、江戸の町に放火した事件が起こり、「丙午生まれの女性は気性が激しく夫の命を縮める・夫を食い殺す」という迷信ができたといわれています。

江戸時代、火災は町を焼き尽くす恐ろしいものでした。

放火事件と、その原因がお七の激しい恋心ということが結びつき、丙午の女性に対する恐怖へと結びついたと考えられています。

明治39年(1906年)の丙午は、前年(明治38年)より出生率が4%減少しました。

実際に、明治39年生まれの女性が結婚適齢期になると、縁談が破談になって自殺した女性の報道などが相次ぎ、丙午の迷信が大きく影響したといわれています。

さらに、昭和41年(1966年)の丙午は、前年(昭和40年)より出生率が25%減少しました。

明治39年に比べると減少率が大きいのは、マスコミが丙午の迷信を報道したことが影響し、もしも女の子が生まれたら・・・と考えた夫婦が子供をもうけるのを避けたり、妊娠中絶を行ったりしたそうです。

次の丙午は今年、令和8年(2026年)です。

昭和41年(1966年)のときのようにマスコミが丙午の迷信を報道したとしても、それを信じる人がいなければいいな・・・と思います。

1966年生まれの人は、2026年に60歳になります。

その女性たちはきっと、丙午の迷信のように夫の命を縮めたり、食い殺したりすることなく、幸せな日々を送っていると思います。

八百屋お七の放火事件も、本当にお七が八百屋だったのか、丙午生まれだったのか、恋心から放火してしまったのか、明確な資料はなにも残っていませんし、丙午生まれの女性は気性が荒いということの科学的根拠は何もありません。

丙午は、あくまで迷信だということです。

関連:「五黄の寅」の意味や由来とは?生まれた年はいつ?女性の性格は?

コメント

コメント一覧 (23件)

干支を調べながらここにたどり着きました。

私は42年1月のはじめに生まれてます。

自分の同級生は丙午の人が多いです。

自分の小さい頃、旧正月だと自分も丙午になるなと悩んだものでした。

人数少ないので受験には楽だったかもしれません。

気性はとてもキカナイ人が多かったと思います。

独身も離婚も多いと思います。

2026年の出生率どうなるでしょうね。

自分だったら生まないです。

コメントをいただき有難うございます。

当事者の方のお話、とても興味深く拝見させていただきました。

いま、昭和29年生まれの女性の方とおつきあいをしています。この出逢い、お互いバツイチですが、私は!昭和31年生まれですので熟年同士。激しくすごいかな。わたしは、27年、相手の方も離婚は同じ感じ。これからなので、いい方に向かっていきます。

ご多幸をお祈り申し上げます!

従姉妹のお姉ちゃんは丙午で、

実際旦那さんが事故に遭い、

7年間入院したあと、

つい最近亡くなりました。

本当にこう言う事があるんだって思ったり。

自分は1960年生まれのか弱きネズミ、なぜか丙午にご縁があって二人と深い仲になった。その二人とも自分の人生に深刻な影響を及ぼし、負け組を決定づけられた。それでも「喰い殺され」なかっただけ、幸せだった。これからは相手の干支を意識し、三度目の正直にならないようにするよ …

あと数年で丙午ですが、ここまで少子化になると、統計学的に有意な差が出るのかな?

そして恐らく最後の丙午でしょう。

何か感慨深い物が有ります。

丙午の年に生まれました。

父は気にしていたようで、

出生届を出す際、誕生日を変えようかと

思ったと聞いた事があります。

でも、

問題はお腹の中にいた時期からだそうで

( ・∇・)・・・。

つまり、年明けて生まれて、

誕生年は羊でも

お腹の中に存在したのが丙午なら

丙午なのよ。

だそうです。

ちなみに、結婚してるし、今のところ

夫婦仲良しだよん。

貴重な体験談ありがとうございます。

私は丙午生まれの女性です。幼い頃から、丙午と言われ続けてきました。私は10月生まれで、本当に母のお腹にいた時からの生粋の、丙午です。いろいろな報道があって、産まない選択肢もあった中、産んでもらった両親に感謝しています。お父さん、お母さんありがとう。

本当に

産んで貰えた事に感謝ですね。

祖母、母も躊躇したそうですが、

父の気にしない性格のらおかげで、

生まれ、生かされています

1966年6月女

結婚3年目で姑と主人(己亥)が続いて亡くなり両親からは私が丙午だろうかと聞かされた後は常に気になっています。その後は再婚を恐れています。

性格は自分でも気がつくのは燃えるタイプですぐ冷める所があります。

日本人は干支、十二単などにこだわりますがそういう自分が存在している時外国人であってほしかったなどと。。。。

妻が昭和41年1月生まれの丙午です。結婚前は妻の火のようなアタックで結婚したような状況です。妻は男のような性格で、一見正義感溢れる行動を取りますが、私には外面の良い偽善者に見えます。結婚当初は良かったですが、そのうち些細なことで私を責めるようになり、最終的には自殺まで追い込まれました。離婚も考えたのですが、それは彼女にとって不幸になるとの憐憫の情で思い止まっているところです。迷信は信じませんが、このようなことがあるとどうかなと思ってしまいます。

丙午は科学的根拠の無い迷信と言われており、実際にそのようなことがあるのか私にもわかりません。

大変ご苦労をなされたということで、心安らかにお過ごしできることをお祈り申し上げます。

貴重な体験談ありがとうござました。

お名前は一部伏せ字とさせていただきました。

1917年にもコメントさせていただきました。

コメント上がると自分の所にメールーが来るのでたまにコメント拝見してました。

海外に住んでいるので、たまに同級生に丙午年の事をメールで聞いたこともあります。

他の年で、もっとひどい事件あるのに、なんで丙午年だけこう騒がれたかと答えが返った人もいました。文仁親王妃紀子様も丙午年に生まれているので、少し救われる感じがしました。現在はネットで色々調べられる時代になり、海外でも2026年に子供産まないようにする人が、出てくるのではと予想します。中国の十二支の事が書かれているものに、2026年は馬年の人の家族に不幸があるようなこと書かれているものがありました。これは日本の迷信が色んな所に、書かれたからか分かりませんが残念です。

1966年12月生まれのどっぷり丙午女です。笑

20代のころ、数回、お見合いを丙午という理由で断られた経験があります。

小・中は、他の学年より1クラス少なかったです。

私の学年の女子は特別気が強い印象もなく、離婚経験等はどの学年の人にも起こりうることで、丙午だから、ということはないように思います。

私自身は両親からは「丙午はとても運が強い」と聞いて育ちましたので、今までの人生、平和に、夫婦円満に、強運の星のもと、生きていますよ。

今は昭和の時代とは違うので、こんな迷信には惑わされないで欲しいです♪

元夫が丙午生まれでした。

たいそう気性が烈しく、自分の言うことを盲目的に聞かないものはすべて敵、という人で

さすがに無理で逃げ出しました。

主に生育環境が原因だったようですが、そういえば自分で丙午だと言っていたなぁ、と

男性の丙午は悪くないよ。

20歳くらいの時に、父から『いつか結婚する話の時に、相手の家族から丙午生まれのことを言われることもあるかも。それは自分のせいではないし、努力しても変えられないことなのに、そういう考えの家からは一生言われることだよ。一生を考えたら、丙午にこだわる家とは結婚しない方が良いよ』と、言われました。

結婚してもなかなか子どもが出来ず、やっと生まれたのが丙午の私だったと両親から聞いてます。

丙午に限らず、どの学年にも気の強い子もおとなしい子もいますよね??

死別や離婚率って丙午女性だけが高いの?そもそも死別や離婚の原因は丙午女性だけにあるの?

放火犯て、みんな丙午なの?

私の同級生女性は離婚した人もいるけど、夫婦も家族も仲良く人生を送ってる人もいます。

私自身も、周りに羨ましがられるくらいありがたいことに夫婦円満ですよ。

外国の方からは、日本の丙午女性にこだわる迷信や偏見がどう見えてるんでしょう??

この先、丙午の偏見の中で生まれてくる未来の子はまだ苦しめられるの?

迷信も偏見も、過去の人間が作り出したものなのに、可哀想すぎる。

迷信には必ず根拠がある。

迷信じゃありません。

丙午(ひのえうま)生まれの女性は、恋にクルうのでもうムチャクチャやります。

同級生の男性がもう無茶苦茶にされていたのを見て、恐怖を覚えた事があります、恐ろしい女性が多すぎる。

私の子供たちは、昭和40年、昭和42年と丙午を避けています。

意図的にではなく、偶然です。

ただ娘の友達は丙午のお嬢さん方達がいらっしゃいます。

皆さん元気な方達です。

丙午って本当だったのねと思われることにたびたび遭遇しました。

でも迷信なのですよね。

今は令和の時代、そのような事は気にしないという人は多いでしょうが

最近出生数も少なくなっているので、影響があったら困るなと思っています。

コメントありがとうございます!

丙午は迷信といわれていますが、たしかに「丙午って本当だったのかも?」と思ってしまうこと、ありますよね。

ただ、これは「確証バイアス」の可能性があります。

たとえば、血液型占いで「A型は几帳面」と聞くと、几帳面なA型の人ばかりが印象に残って、「やっぱりそうだよね」と感じやすいですよね。でも実際には、A型でもおおらかな方もいらっしゃいますし、B型で几帳面な方もたくさんいます。

このようにある出来事が特定のイメージと重なると、その場面だけが記憶に残りやすくなる傾向があるそうで、心理学ではこのような現象を「確証バイアス」と呼ぶそうです。

丙午についても似たところがあって、「やっぱりそうかも」と感じた出来事が、より印象深く記憶に残っているのかもしれませんね。

出生数の減少は私も気になっています。

今はSNSなどで色々な情報がすぐに広がる時代ですので、そういった情報に振り回される人が少なかったらいいなと思いますね。