「石蹴り」は日本人であれば一度はやったことがある伝統的な遊びではないでしょうか?

では「石蹴り」のルールと遊び方を覚えていますか?

今回改めて見直してみましょう。

また、似たような遊び「けんけんぱ」との違いはあるのでしょうか?

「ガラスの石」についても解説します。

「石蹴り」とは?

読み方は「いしけり」です。

石蹴りの歴史はそれほど古くなく、明治時代(1868年~1912年)初期に教育的な遊びとしてヨーロッパから導入されたものです。

体力や運動神経の向上、ルールを守ることを身につけること等が導入の目的だったそうです。

ホップスコッチ(Hopscotch)

英語圏では「ホップスコッチ(Hopscotch)」と呼ばれており、遊び方は日本の石蹴りと基本的には同じですが、各地で独自のルールが追加されたりしているそうです。

「石蹴り」のルール

地域によってルールや遊び方が異なりさまざまなバリエーションがありますが、代表的なルールは以下の通りです。

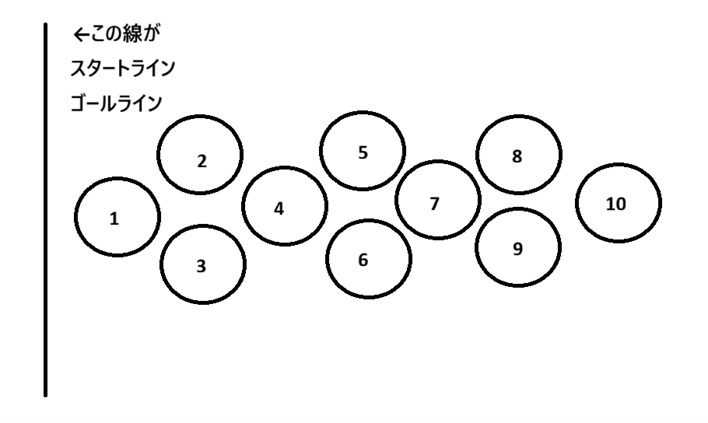

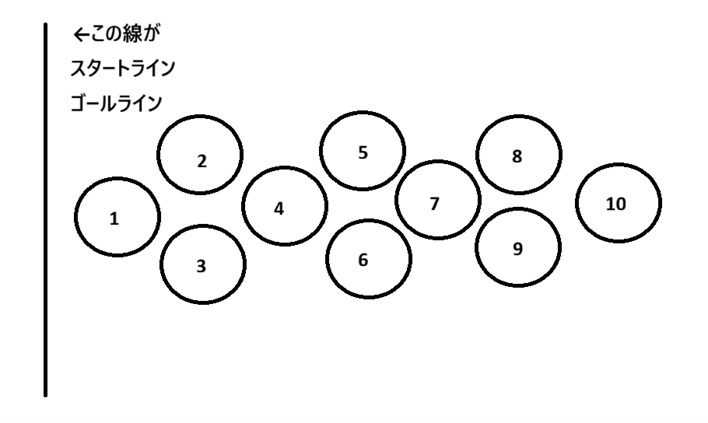

以下の図は、代表的な図の書き方です。

一人で遊ぶ場合のルール

- 地面にスタートライン(ゴールライン)になる直線を引く(スタートラインとゴールラインは同じ)

- 丸や四角などの図形を描く

- 図形に番号を書く(書かなくてもいい)

- 図形の数や位置は任意で特に決まりはありません

- 石を図形に投げ入れる

- 石が置かれていない図形の中に跳んで着地する

- 番号順にすべての図形を片足で着地する、図形が左右に並んでいる場合は両足で着地するなどルールがさまざま

- 片足の場合は、最初から最後まで同じ足で跳ぶ(交互にしても良い)

- 石を置いた図形を踏んだり、着地の際に図形からはみ出すと失敗

- 失敗した場合は、最初からやり直したり、失敗したところからやり直したりする

二人で遊ぶ場合のルール

2人(AとB)で遊ぶものとします

- 図形などの描き方は「一人で遊ぶ場合のルール」の1~4まで同じ

- Aが石を図形に投げ入れる

- Aが石が置かれていない図形の中に跳んで着地する

- 番号順にすべての図形を片足で着地する、図形が左右に並んでいる場合は両足で着地するなどルールがさまざま

- 片足の場合は、最初から最後まで同じ足で跳ぶ(交互にしても良い)

- 石を置いた図形を踏んだり、着地の際に図形からはみ出すと失敗

- 狙っている番号の図形に石を投げ入れることができなかったら失敗

- 失敗したらすぐBに交代します。

- 先に⑩まで成功した人の勝ち(失敗しても交代せずに成功するまで何度でも挑戦するというルールにしても良い)

「石蹴り」の遊び方

一人で遊ぶ場合の遊び方

- スタートラインに立って①に石を投げ入れる

- 石のある①の図形は踏めないので、飛ばして②に左足、③に右足、両足で同時に着地

- ④は片足で着地

- ⑤に左足、⑥は右足、両足同時に着地

- ⑦は片足で着地

- ⑩まで行ったら片足のまま向きを変える

- ⑨に左足、⑧に右足、同時に着地

- ⑦は片足で着地

- ②③まで戻ってきたら、①の石を手で拾う

- ①は片足で着地

- ゴール

- ゴールしたら、スタートラインに立って②に石を手で投げ入れる

- ①に片足で着地

- 石を置いている②の図形を飛ばして③に片足で着地

- ④は片足で着地

- 以下、繰り返し

二人で遊ぶ場合の遊び方

- じゃんけんでどちらが先か決める(Aが先、Bが後とします)

- Aが①に石を投げ入れて「一人で遊ぶ場合」と同じことをする

- Aがゴールしたら石を①に置いたままにしてBと交代

- Bが①に石を投げ入れて「一人で遊ぶ場合」と同じことをする

- Bがゴールしたら、Aが②に石を投げ入れる

- Bの石を①に置いたまま、Aがスタートする

AとBがどちらも失敗せずに遊び続けると、毎回同じ図形に石が置かれることになります。

しかし、どちらかが失敗をすると石が置かれた図形が2カ所になります。

たとえば、①に石を置いた時にAが失敗、Bは成功したとすると・・・

7. 二巡目でBは②に石を手で投げ入れる

8. ①と②には石があるので、Bはスタートラインから③へ片足で着地

9. Bは④へ片足で着地

という風になります。

「けんけんぱ」との違いとは?

「けんけんぱ」は、「石蹴り」の別の呼び方です。

「けんけんぱ」の正式名称が「石蹴り」と思われがちですが、そういうわけではなくただの別名です。

同じ遊びですが、地域や年代によって呼び方が違うだけです。

ほかに、「けんけん」「けんぱ」などの呼び方もあります。

ただし、地域や年代によっては「石蹴り」とは違う部分があります。

石蹴りと同じ部分は?

・丸や四角の図形をいくつか書いて遊ぶ

・片足で着地する場合、最初から最後まで同じ足で跳ぶ(体力を考慮して交互にしても良い)

・着地の際に図形からはみ出すと失敗

・失敗した場合、最初からやり直したり、失敗したところからやり直したりする

・図形の数を増やしたり、片足を連続にするなど、いろいろなバリエーションで遊ぶことができる

石蹴りと違う部分は?

・石を使わない

・図形の数や位置は任意だが、左右に並べるのは2つまで

・片足で着地するときは「けん」、両足で着地するときは「ぱ」と言いながら遊ぶ

・言葉を間違えたら失敗

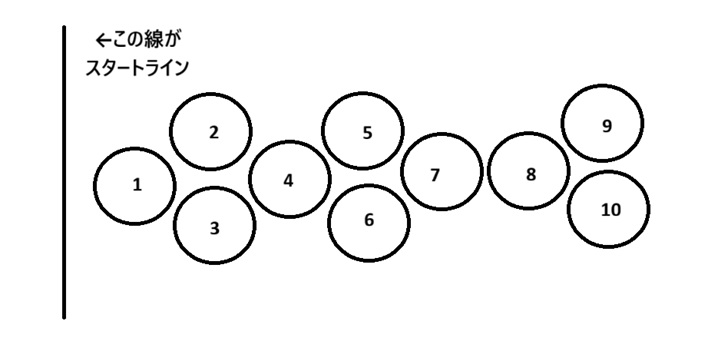

以下の図は、代表的な図の書き方です。

代表的な遊び方は、

- 「けん」と言いながら①に片足で着地

- 「ぱ」と言いながら②と③に両足で着地

- 「けん」と言いながら④に片足で着地

- 「ぱ」と言いながら⑤と⑥に両足で着地

- 「けん」と言いながら⑦に片足で着地

- 「けん」と言いながら⑧に片足で着地

- 「ぱ」と言いながら⑨と⑩に両足で着地

代表的な遊び方はもうひとつあり、石蹴りと同じような遊び方もあります。

この場合、上図のスタートラインはゴールラインにもなります。

1.「けん」と言いながら①に片足で着地

2.「ぱ」と言いながら②と③に両足で着地

~~省略~~

3.「ぱ」と言いながら⑨と⑩に両足で着地

4. ⑨と⑩のの図形から足がはみ出さないように向きを変える

5.「けん」と言いながら⑧に片足で着地

~~省略~~

6. ゴール

「ガラスの石」とは?

石蹴りはそこらへんにある石ころを使って遊ぶのが普通ですよね。

ですが、明治時代には石蹴り用のガラスの石が作られていました。

おはじきの石よりも少し大きめで、おはじきの石とは違って模様が彫られています。

本日の戦利品。

三勇士(肉弾三勇士かな?)、忠勇、「愛国」の文字入り戦車の石蹴りにおはじきはオマケしてもらった。

タンゴドーランのクリーム瓶は初見。

戦車の石蹴りには、金色の彩色が残っていて新しい発見。

大都会なのに価格帯が手頃で規模が大きく楽しい市🥰 pic.twitter.com/DLsa5HFVSC— sango_222 (@222_sango) November 1, 2020

ガラスの石には、野球をする少年の絵や、飛行機、星、花、動物などさまざまな模様があり、「忠勇」と書かれているものもあります。

「忠勇」とは、ガラスの石を作っていた玩具メーカーの名前だといわれています。

ガラスの石は現在は製造されていないため、骨董品として取引されているようです。

石蹴りがどのような遊びかわかりましたね。

明治時代にヨーロッパから日本に導入された遊びですから歴史はそれほど古くはないのですが、日本各地でいろいろなバリエーションがあるようです。

子供たちが遊びの中で自分たち独自のルールや遊び方を考案した結果なのかもしれませんね。

関連:おしくらまんじゅうの意味や由来、遊び方とは?歌詞の続きがあるの?

関連:あやとりの起源と歴史とは?あやとりの技一覧!はしごは何段まである?

関連:お正月にすごろくをする意味とは?名前の由来と語源、遊び方とルール説明

コメント