私たち日本人は漢字、ひらがな、カタカナの3種類の文字を使いこなしていますよね。

生まれた時から日本語を使っていると、漢字、ひらがな、カタカナを成長とともに覚えていくので、それが当たり前だと思ってしまいますが・・・他の国を見てみると、3種類もの文字を使いこなしている国はないようです。

そのため、外国人からすると「日本語は難しい」となるらしいですね。

今回は、漢字、ひらがな、カタカナはどのように生まれたのか、その起原や歴史、成り立ちについて解説します。

漢字の歴史や起源とは?

漢字は、中国から日本へ伝わってきました。

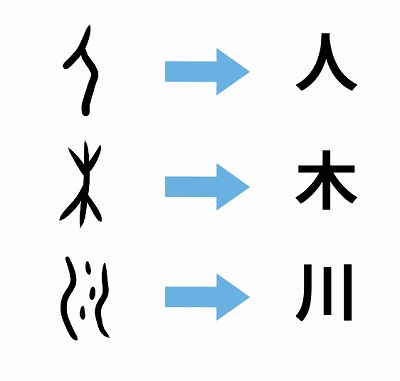

漢字のはじまりは、紀元前1300年の中国で発明された「甲骨文字(こうこつもじ)」といわれています。

それ以前にも文字らしきものがあったようですが、文字として断定することはできず、記号として使われていたと考えられています。

甲骨文字は最古の漢字といわれており、「蒼頡(そうけつ)」という人物が鳥や獣の足跡をもとに作ったという伝説があります。

甲骨文字から始まった漢字は時代の流れとともによりわかりやすく、使いやすいように改良が重ねられました。

6世紀~10世紀ごろに、現在一般的に使われている漢字である楷書(かいしょ)が標準の書体となりました。

中国から日本へ漢字が伝わったのは、4世紀から5世紀ごろといわれ、それ以前の日本に固有の文字はなく、すべて口伝えだったようです。

漢字が伝わると、日本人は日本独特の漢字を作りだし、それまで口伝えで伝えていた日本語の音を表記するために万葉仮名(まんようがな)が作られました。

万葉仮名は、漢字の表す意味とは無関係に言葉の音に当てはめたものです。

例えば、

「やま(山)」を「也麻」

「はる(春)」を「波流」

のように、1字1音節となっています。

万葉仮名がいつごろ生まれたのが定かではありませんが、5世紀につくられた稲荷山古墳(いなりやまこふん)から出土した鉄剣に万葉仮名が記されていたことから、5世紀には使われたといわれています。

また、正倉院(しょうそういん)に残された文書や資料の発掘などからも、7世紀ごろには成立していたと考えられています。

ひらがな、カタカナの歴史や起源とは?

吉備真備(きびのまきび・695年~775年。奈良時代の学者)がカタカナを作り、空海(くうかい・774年~835年。後の弘法大使)がひらがなを作りだしたという伝承がありますがこれは俗説にすぎません。

ひらがなとカタカナは、平安時代(794年~1185年ごろ)初期に作られたと考えられています。

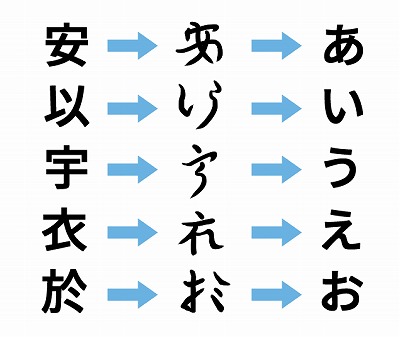

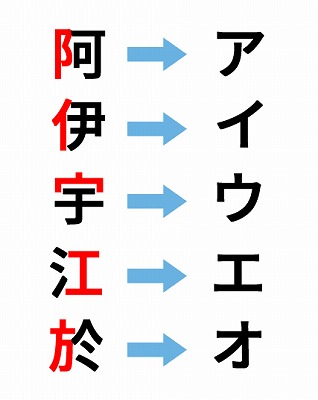

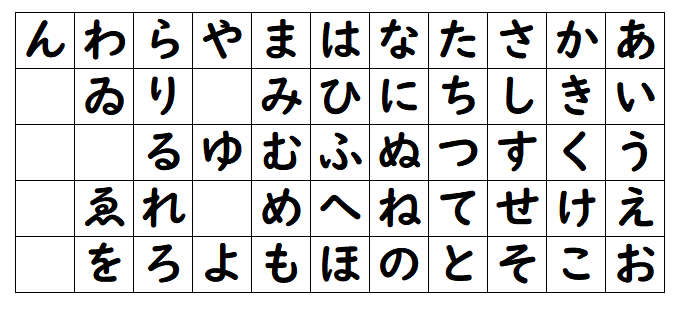

ひらがなは、万葉仮名が由来となり、漢字を簡略化して作られ、カタカナは、漢字の一部を取って作られたといわれています。

以下がその成り立ちです。

ひらがなの成り立ち

ひらがなは主に、女性が使っていました。

当時は女性が漢字を使うことは、好ましいことと思われていなかったそうです。

カタカナの成り立ち

カタカナは主に、男性が使っていました。

漢文を勉強するときに、メモをするために生み出された文字だと考えられています。

ひらがなやカタカナが作られる前は漢字だけが使われ、公的な文書を書いたり、学問をする人など一部の人しか読み書きできませんでしたが、ひらがなやカタカナが使われるようになると、より多くの人々が読み書きできるようになりました。

特に、これまで学問は必要ないとされていた女性たちが読み書きできるようになり、「源氏物語(紫式部・平安時代)」や「枕草子(清少納言・平安時代)」など、宮中に仕える女性の手によって多くの作品が作られました。

ひらがなは、明治33年(1900年)に小学校令施行規則の第一号表に「48種の字体」のひらがなが示され一般に普及しました。

但し、「ゐ」「ゑ」は現代仮名遣いではそれぞれ「い」「え」に置き換えられ、現在は歴史的仮名遣いにおいてのみ用いられています。

また、カタカナもひらがな同様、標準とされた字体だけが公教育において教えられ一般に普及し、現在に至ります。

いかがでしたでしょうか?

漢字が伝来する前は、日本人は文字を持っていなかったのですね。

しかし、私たちの祖先は日本語をより使いやすくするため、漢字からひらがなやカタカナを作りだしてくれたのです。

そのおかげで、私たちは日本語を文字にすることができ、自分の気持ちや考えを相手に伝えることができるのですね。

関連:明治・大正・昭和の女性の名前に「カタカナ二文字」や「〇子」が多かった理由

関連:常用漢字とは?小学校・中学校で習う漢字の数はいくつ?常用漢字一覧

関連:【難読漢字100選!】読めたらすごい難読漢字の読み方と意味一覧

コメント

コメント一覧 (4件)

では何故、明治、大正生まれの女性は、カタカナの名前に成って行ったのか

当時は富国強兵の世の中で女性的なひらがなより、男性的なカタカナを使うことが一般的だったこと。

そして、男尊女卑の影響で女子に名前を付ける際には、格式の高い漢字を使用するより、誰でも読み書きのできるカタカナの名前が付けられたそうです。

記事にしてみましたので御覧ください。

https://jpnculture.net/josei-namae/

(江戸時代が終わった)当時、かっこいいという感覚があったんだと思います。

12歳から海外に住み、40才で帰国し、25年 再度海外での生活して10年 日本語の素晴らしさを 日に日に感じていますが 外国語に対する カタカナで 補えない部分を補充する必要性を感じています。

例えば R と L の差はカタカナで表示出来ません この様な問題点を例えば カタカナの文字の上か下に

点をつけて 区別するとかの 対外国語との 対応が必要かと思います。

素晴らしい日本語ですが 発音では多国語の複雑さがないため 日本人の外国語習得の壁を少しでも低くしていく 進化が必要だと感じています。

例えばカタカナで書かれた外国人の人名を ローマ字で書こうとしても 正しい方法が無いというのは 現時代 では 深刻な問題で 日本人が 少しでも他国の言語習得が出来やすい様になればと思います。