日本の伝統的な信仰である「神道」

神道は、かつて「国家神道」と呼ばれる形で政治と深く結びついた時代がありました。

では、「神道」と「国家神道」は、何がどう違うのでしょうか?

この記事では、国家神道についてわかりやすく解説していきます。

「国家神道」とは?

読み方は「こっかしんとう」です。

国家神道とは、国によって整えられた一種の国教制度です。

「国教」とは、国家が特定の宗教を公式に保護・支援し、時には国民にその信仰を奨励することを指します。

国家神道も他の宗教より優遇され、教育や儀式を通じて広く国民に浸透させられました。

「国家神道」という言葉は戦後にGHQによって作られた言葉です。

第二次世界大戦後の昭和21年(1946年)にGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)が、明治時代から戦時中まで政府によって管理されていた神道のことを「国家神道」と表現しました。

神道が「国家神道」となった理由

神道は、日本に古くからある宗教で、人々の生活の中から生まれました。

太陽、月、山、岩、木、動物、人物、自然のものや生命体などさまざまなものを神格化し、八百万(やおよろず)の神様を信仰します。

八百万とは、非常に数が多いこと、無限の、という意味です。

神道についての詳細はこちらの記事をご覧ください。

関連:「神道」と「仏教」を簡単に説明!その関係と違いと共通点とは?

飛鳥時代(592年~710年)に仏教が伝来すると、「神仏習合(しんぶつしゅうごう)」によって仏教の仏様も神道の神様と一緒に祀られるようになりました。

しかし、江戸時代(1603年~1868年)になると、神道と仏教を区別すべきという「神仏分離(しんぶつぶんり)」の思想が生まれました。

これは、飛鳥時代から長く続いた神仏習合を解消することで、仏教や儒教など外国から入ってきた宗教を排除し、神道を独立した宗教として尊重する思想です。

天皇は天照大御神(あまてらすおおみかみ)の子孫とされていたことから、神道を尊重することで天皇の権威を高めようとしたのです。

本居宣長

幕末になると、本居宣長(もとおりのりなが・1730年~1801年)が神道を尊重することを主張し、仏教や儒教などを外来思想として批判しました。

日本独自の精神や思想を理解するために、外来思想の影響を受けていない古事記(こじき・712年)の研究を行い、35年という年月をかけて「古事記伝」を書きました。

平田篤胤

本居宣長の「外国思想を批判し、神道を尊重すること」という考え方は平田篤胤(ひらたあつたね・1776年~1843年)が引き継ぎ、「復古神道(ふっこしんとう)」として完成させました。

復古神道とは、神仏習合を否定し、本来の日本の神道へ戻すことを目指す思想です。

このころ、ヨーロッパでは国家統治や社会秩序維持のためにキリスト教が深く関わっていたため、明治政府はこれに倣い、国家統治や国家の権威づけに神道を利用しようと考えました。

強力な国家をつくるために神道を国家の中心として位置づけたのです。

明治元年(1868年)に明治政府は「神仏分離令(しんぶつぶんりれい)」を発令し、それまで神社にあった仏教的要素を排除して神道と仏教を明確に区別しました。

そして、明治政府は明治4年(1871年)に「神社は国家の宗祀(そうし)である」と宣言しました。

宗祀とは、尊び祀る(まつる)ことを意味します。

これは「神社は信仰の対象ではなく、国家が尊ぶべき存在である」と宣言することによって、神社や神道を宗教としてではなく、国家的儀礼として位置付けたのです。

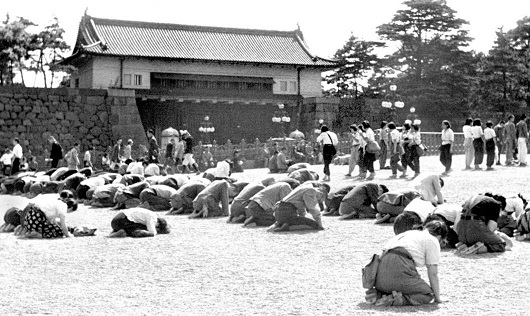

つまり、神社・神道を特別に扱い、神社を国の公式行事や儀式の中心とすることで、神社参拝を国民に義務付けたのです。

当時の大日本帝国憲法では、条件付きで信教の自由が認められていましたが、明治政府は、神社・神道は宗教ではないから、憲法の信教の自由とは矛盾しない、と公式見解を出しています。

現代の私たちから見ると理解しがたいかもしれませんが、明治政府は「国家神道は宗教ではない」という立場を取っていたのです。

国家神道では、天皇は「現人神(あらひとがみ・人の姿で現れた神)」として神格化され、存在そのものを神と位置付け「日本は天皇が治める神の国である」という教育が行われました。

国民は天皇を神として考えるようになり、国や天皇へ忠誠心を要求されるようになりました。

また、戦時中の日本では、国や天皇のために戦争に参加することが求められ、戦争自体も正当化され、国や天皇を否定するような発言をすると厳しく処罰されました。

昭和20年(1945年)8月に日本が第二次世界大戦に敗戦すると、12月にGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、国家神道と軍国主義が密接に結びついていると判断し、国家神道を禁止しました。

その内容は、以下のとおりです。

●国家神道を禁止し、神社・神道を宗教法人として承認し、国からの干渉を受けないようにする

●国民の自由な信仰を保障する

●国家神道を通して行われていた軍国主義的な思想を排除する など

簡単にいうと「神社・神道を国の支配や政治から切り離し、国民が宗教として自由に信仰できるようにする」ということです。

このような経緯で、日本社会では国家と宗教の分離、信教の自由が実現されることとなりました。

国家神道の問題点は?

国家神道の問題点は主に以下の通りです。

国民に強制していた

天皇の神格化を通じて、国民の忠誠心を強制する手段として利用されていました。

学校教育に用いられていた

学校教育で宗教を教えることは禁止されていましたが、国家神道は宗教ではなく教育の基礎と位置づけられていました。

そのため、学校教育で天皇の神格化や国家神道の思想が取り入れられていました。

信教の自由が侵害されていた

明治政府は神道を宗教ではないと主張しましたが、実際にはキリスト教など神道以外の宗教は戦時中に弾圧の対象となっていました。

こうした問題を踏まえ、GHQは国家神道を禁止したといわれています。

目的は、国家が神道や神社を通じて国民の思想や忠誠心を操作したり、天皇の神格化を利用して軍国主義的な統制を強めたりすることを防ぎ、信教の自由を保障するためでした。

国家と宗教の分離を推し進め、日本国民が思想や信仰の自由を持てる社会を目指したのです。

その後、昭和21年(1946年)に制定された日本国憲法第20条は、以下のようになっています。

一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

要約すると、国民の信教は自由であり、国が宗教に干渉すべきではない、国が国民に宗教を強要してはならないということです。

明治時代の大日本帝国憲法からの変更点は、信教の自由に条件を付けないということです。

条件とは「社会の秩序を乱さず、国民としての義務を守る」ということです。

大日本帝国憲法では条件付きで信教の自由を保障していましたが、国家神道は宗教ではないという建前で国民に強制していました。

日本国憲法では、信教の自由を保障し、国による宗教の強要をしてはならないとしており、いかなる条件も制限もありません。

「国家神道」と「神道」の違いとは?

国家神道は、天皇を中心とした国家をつくるために明治政府が国民に広め強制した思想であり、宗教ではありません。

神道は、日本人の生活の中で生まれた、古くからある宗教です。現在も、多くの人が自分の意思で神社を参拝したり、自分の意思で行事に参加するなどしています。

国家神道がどのようなものかわかりましたね。

現代ではどの宗教を信仰するのも個人の自由ですし、国から特定の宗教を押し付けられることもありません。

しかし、明治時代~戦時中までは国民をコントロールするために神道が使われていたのです。

現在の憲法のもとでは、明治政府の「神道は宗教ではない」という言い分は違憲となるでしょう。

関連:「神道」と「仏教」を簡単に説明!その関係と違いと共通点とは?

関連:【神社格付け一覧】日本の三大神社は「伊勢神宮」「出雲大社」あと1つは?

関連:【2026年】神嘗祭と新嘗祭の違いとは?その意味と歴史について

コメント