日本にはさまざまな宗教がありますが、日本国憲法第20条で信教の自由が認められており、どの宗教を信仰するかは個人の自由です。

そんな日本で信仰されている宗教の中でも、全国各地に多くの神社やお寺があることから、神道と仏教は日本人にとって最も馴染みのある宗教と言えるでしょう。

今回は、神道と仏教とはなにか?その関係や違い、共通点についてご紹介します。

神道とは?

読み方は「しんとう」です。

神道は、日本に古くからある民族宗教で、日本人の生活の中から生まれました。

人は農耕をしたり海や川で漁をしたりする中でさまざまな自然現象を体験します。

恵みをもたらす自然現象もあれば、命を奪うような脅威となる自然現象もあります。

現在のように自然現象の仕組みがわからなかった時代、人の力でどうにもならない現象は神が関わっていると考えるようになりました。

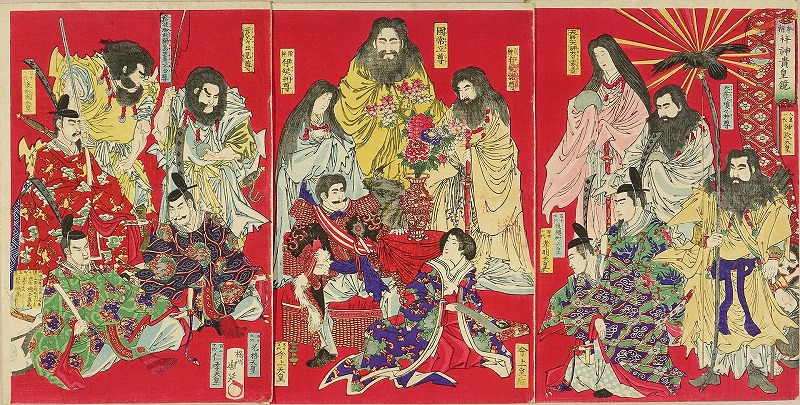

山や川、月や太陽のような自然のものから、特定の人物や動物、植物のような生命体など、森羅万象(しんらばんしょう・宇宙に存在する一切のもの。あらゆる事物・現象。)、様々なものを神格化し、お祀りしたり、信仰したりします。

「八百万(やおよろず 非常にたくさん・無限のという意味)の神」と表現されるほど、神様の数が多く、その起源は紀元前200年ごろ(縄文時代)までさかのぼるといわれています。

たくさんの神様がいらっしゃいますが、神道における最高神は天照大御神(あまてらすおおみかみ)であるとされ、天皇陛下は天照大御神の子孫だといわれています。

仏教とは?

読み方は「ぶっきょう」です。

仏教はインドの釈迦(しゃか・ゴータマ・シッダルータ)を開祖とする宗教で、キリスト教、イスラム教と並んで世界三大宗教のひとつとされています。

釈迦は、日本では、

「お釈迦さま」

「釈迦如来(しゃかにょらい)」

「仏陀(ぶっだ・目覚めた人という意味)」

と呼ばれています。

仏教とは、簡単にいうと悟りを開いて解脱(げだつ)すること、成仏することを目的とした宗教です。

「悟りを開く」とは、心の迷いがなくなり安らかな境地に達することです。

「解脱」とは、六道輪廻(ろくどうりんね・りくどうりんね)から離れることを意味します。

解脱することで、極楽浄土(ごくらくじょうど・幸福に満たされた理想郷、仏の住む世界)に生まれ変わることができます。

「成仏」は宗派によって考え方が異なりますが、悟りを開くことや、六道輪廻から離れることを意味します。

六道輪廻についての詳細は以下をご覧ください。

関連:六道(天道・人間道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道)の意味とは?

「日本書紀」には、仏教は、飛鳥時代(552年)に日本に伝来したと記されています。

また、聖徳太子の伝記である「上宮聖徳法王帝説(じょうぐうしょうとくほうおうていせつ)」を根拠に538年に伝来したと考える人も多く、歴史の教科書では538年と記載されています。

この時伝来した仏教は「大乗仏教(だいじょうぶっきょう)」です。

飛鳥時代に伝来した仏教は、長い月日をかけて、天台宗、曹洞宗、真言宗、浄土真宗、日蓮宗など、さまざまな宗派に分かれました。

神道と仏教の関係とは?

日本はもともと神道の国で八百万の神々を信仰していました。

飛鳥時代に仏教が伝来しましたが、外国から伝わってきた仏教という他宗教を日本人は排除することなく受け入れ、仏教の仏様も神様と一緒に祀るようになりました。

これを「神仏習合(しんぶつしゅうごう)」といいます。

鳥居(神道)と五重塔(仏教)

神仏習合によって神社の境内にお寺が建てられたり、お寺に神道の神様が祀られたりして神道と仏教は深く関わっていました。

しかし、江戸時代になると日本の信仰の研究が進み、古来から日本にあった神道と外国からやってきた仏教を区別すべきという意見が出てくるようになり「神仏分離(しんぶつぶんり)」の思想が生まれました。

そして幕末になると、天皇中心の政治にしようとする人々の間で幕府によって保護されていた仏教への批判が高まり、神道が見直されるようになりました。

明治時代になると政府によって「神仏分離令(しんぶつぶんりれい)」別名「神仏判然令(しんぶつはんぜんれい)」が発令され、神社から仏教的な要素が排除され、神と仏は別々に祀るようになり、神社とお寺がはっきりと区別されるようになったのです。

そして、それまでは神社の境内にあったお寺や仏像を破壊する「廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)運動」に発展しました。

廃仏毀釈

また、キリスト教によって近代化が進んだ西洋諸国に追いつくための政策として、明治政府は天皇を中心に国づくりをするため、神道を国教(こっきょう・国が法的に保護し、国民に信仰させる宗教)にする「国家神道」という体制を作りました。

天皇家の祖先は天照大御神(あまてらすおおみかみ)といわれていることから、天皇を「現人神(あらひとがみ・この世に人の姿で現れた神)」として神格化し、天皇の存在そのものを神と位置付け「日本は天皇が治める神の国である」という教育が行われたのです。

第二次世界大戦後には国家神道は軍国主義につながるので危険とされ、GHQ(連合国軍総司令部)によって廃止されました。

国教としての神道は廃止されましたが、神道そのものが廃止されたわけではありませんので現在も日本各地に数多くの神社があります。

現在でもお寺に鳥居があったり、神社に仏像があったりするのは神仏習合の名残りなのですね。

大分県宇佐市にある宇佐神宮(八幡宮の総本社、通称として宇佐八幡宮と呼ばれる)は神仏習合の発祥地といわれており、神仏分離以前は「弥勒寺」と一体のものとされ「宇佐八幡宮弥勒寺(うさはちまんぐうみろくじ)」という名前でした。

宇佐神宮

神道と仏教の違いとは?

神道と仏教の違いは大きく以下のとおりです。

教典の有無

仏教では、釈迦が説いた教えを記録した「経典」を教典とし、教義、戒律が存在しますが、神道ではそのようなものが存在しません。

神道は日本人の生活の中で自然に生まれた考え方なので、「このようにしなければならない」という決まりがないのです。

信仰の対象の違い

神道では、特定の神様だけでなく八百万の神々が信仰の対象になります。

そのため、仏教の仏様たちも神道では神様と同じと考えられており、信仰の対象となります。

仏教では、修行をして悟りを開くことが目的なので、本来は信仰の対象が存在しません。

しかし、一般の人にもわかりやすく親しみやすくするために、開祖であるお釈迦様や、他の仏様などが信仰の対象となったようです。

聖職者の違い

神道では、烏帽子(えぼし)をかぶり袴をまとい神道に関わる「神職(しんしょく)」が聖職者です。

一般的には「神主(かんぬし)さん」と呼びます。

神主さんは、神社に仕えて社務(しゃむ・神社の事務仕事)、祈祷などを行うことを仕事としています。

仏教では、袈裟を着て頭を丸めた「僧(僧侶)」「尼」が聖職者です。(宗派によって頭を丸めない場合もあります)

一般的には「お坊さん」「尼さん」と呼びます。

お坊さんはお経を唱えたり、説教することを仕事としています。

関連:「僧侶」「住職」「和尚」「お坊さん」の意味と違いとは?

宗教施設の違い

神道では、神様が祀られている参拝場所である神社が宗教施設になります。

仏教では、釈迦の教えを信じ「悟り」を目指す人が暮らす場であるお寺が宗教施設になります。

また、お寺は一般の人に仏教の教えを説く場でもあります。

一般的に、お寺にはお墓や仏像があり、神社には鳥居があるのが大きな違いです。

参拝方法の違い

神道では、お賽銭を入れた後に二礼二拍手一礼が一般的です。

神社への参拝は、穢れを清めるというお祓いの方法と考えられているため、「今までの穢れを清め心機一転の決意表明をする」という意味合いがあります。

仏教では、お賽銭を入れた後に胸の前で合掌するのが一般的です。

数珠を持つ、護摩をたく、お線香をあげるといった参拝方法もお寺独自のものです。

関連:「神社」と「お寺」の参拝方法の違いとは?はしごするのは良くない?

葬式の違い

神道では、亡くなった人はこの世にとどまり、子孫や家を守る守護神になると考えられており、葬式は亡くなった人の魂を守護神として祀るための儀式です。

仏教では、人が亡くなると仏様が住む世界・あの世に行くと考えられており、葬式は亡くなった人をあの世に送り出すための儀式です。

関連:お葬式の時にごはんに箸を立てるのはなぜ?お骨を箸渡しするのはなぜ?

関連:法要とは?法事との違い。初七日、四十九日の意味とは?忌日・年忌法要とは?

墓地の違い

神道では、死は穢れ(けがれ)と考えられており、神社の敷地内に墓地はなく、お墓を建てることはできません。

神道の場合は、神社ではなく、民営や公営の墓地にお墓を建てることになります。

仏教では、お寺の敷地内に墓地があります。

お寺の墓地以外にも、民営や公営の墓地にお墓を建てることができます。

神道と仏教の共通点

神道と仏教の共通点は以下のとおりです。

本地垂迹(ほんじすいじゃく)

神仏習合の考え方のひとつに「本地垂迹」というものがあります。

これは、日本の八百万の神様たちは、実は仏様が化身として人々の前に姿を現したという考え方です。

例えば、神道の最高神とされる天照大御神は、仏教の「大日如来(だいにちにょらい)」や「十一面観音菩薩(じゅういちめんかんのんぼさつ)」に化身したといわれています。

また、神社の日光東照宮には敷地内に東照宮本地堂があり、日光東照宮の御祭神である徳川家康が化身したとされる薬師如来が祀られています。

神仏習合によって、多くの神様と仏様が同一視されるようになったのですね。

いかがでしたでしょうか?

飛鳥時代に仏教が伝来し、朝廷は仏教を広めようとしました。

しかし、神道は縄文時代から根強く信仰されていたので、一気に広めることは難しかったようです。

そこで、仏教は神道との融合、調和をはかりながら、長い時間をかけて日本人の間で浸透していきました。

仏教徒なのに神社を参拝したり、お葬式でお経を読んでいただくのに結婚式は神前式を選ぶなど、我々の生活の中できっちりと分けられていないのは、飛鳥時代からずっと続いてきた習慣なのですね。

仏教と神道の違いがわかると、お寺や神社に行くときの心構えも違ってきますね。

関連:【日本の神様10選!】日本の有名な神様 人気ランキング!

関連:仏の名前「如来」「菩薩」「明王」「天部」「観音」「阿修羅」「阿弥陀」の意味と違いとは?

コメント