「教育勅語」は戦後廃止されましたが、現在でも政治家が教育勅語に関する発言をして話題になることがあるので、内容は知らなくても「教育勅語」という言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか?

今回は、教育勅語とはどんなものなのか、また、全文と意味を、簡単にわかりやすく解説します。

教育勅語とは?

読み方は「きょういくちょくご」です。

正式名称は「教育ニ関スル勅語(きょういくにかんするちょくご)」といいます。

明治天皇

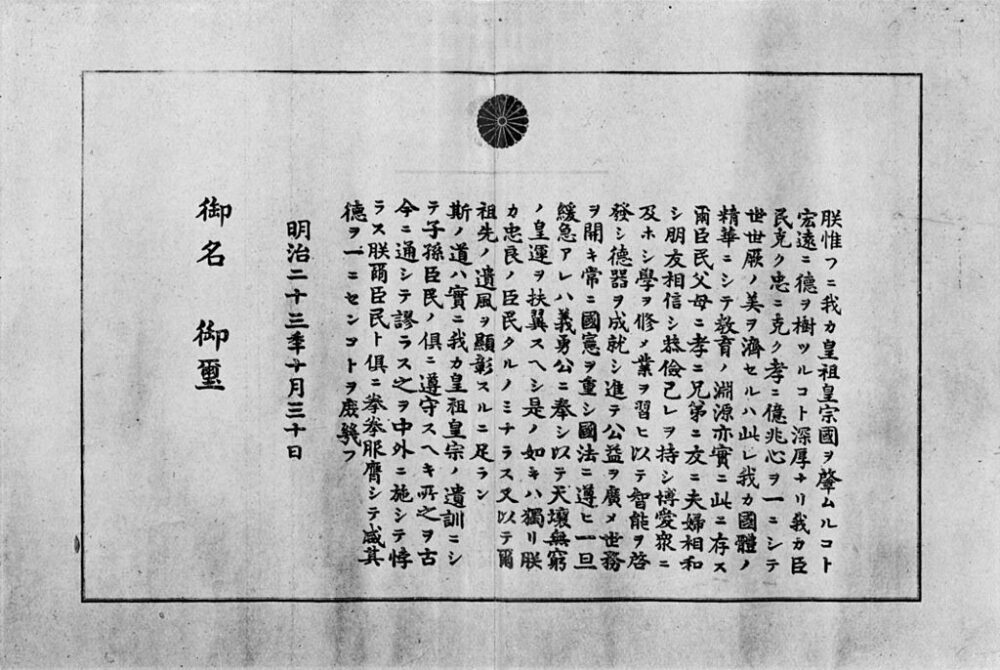

明治23年(1890年)10月30日に発布された教育勅語は、明治天皇が国民に語りかける形で、全文315文字の短い文章の中に愛国主義や儒教的道徳などの教えが書かれています。

勅語とは、天皇が口頭で伝える公務上の意思表示で、現在は「おことば」と呼ぶのが一般的です。

簡単に言うと「天皇が国民に対して発する言葉」です。

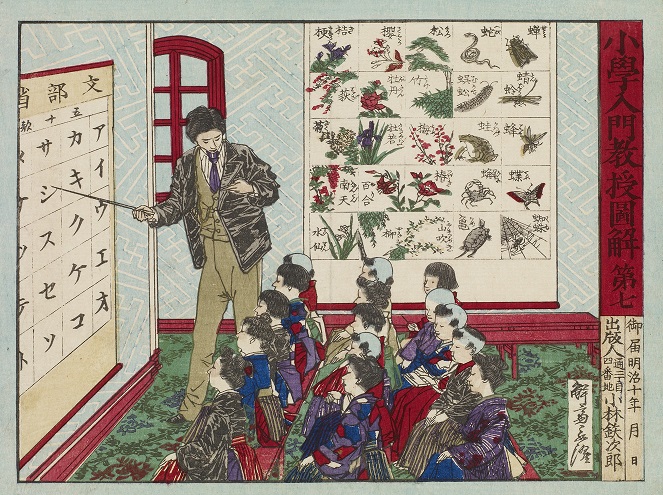

教育勅語は、廃止される前、各学年の修身(しゅうしん)の教科書の最初のページに掲載されており、当時の子どもたちは、全て暗記していたそうです。

また、学校で何か行事があった際は、教育勅語の奉読(丁寧に校長先生が読み、それをみんなで静かに聴くこと)がおこなわれました。

このように教育勅語は学校教育を通じて国民に浸透しましたが、第二次世界大戦後の昭和23年(1948年)6月19日にGHQ(連合国軍総司令部)よって廃止されました。

教育勅語には、軍国主義を正当化するような内容が含まれているため、GHQは教育勅語を排除しようとしたのです。

日本国政府と国会は、教育勅語を教育基本法の基礎に置づけようとしましたが、GHQが認めることはなく、廃止に至りました。

教育勅語の全文とその意味(現代語訳)

それでは教育勅語の全文とその意味を見ていきましょう。

教育勅語の原文(全文)

朕(ちん)惟(おも)フニ、我ガ皇祖(こうそ)皇宗(こうそう)、國ヲ肇(はじ)ムルコト宏遠(こうえん)ニ、徳ヲ樹(た)ツルコト深厚(しんこう)ナリ。

我ガ臣民(しんみん)、克(よ)ク忠ニ克(よ)ク孝ニ、億兆(おくちょう)心ヲ一(いつ)ニシテ、世々(よよ)厥(そ)ノ美ヲ済(な)セルハ、此(こ)レ我ガ國体ノ

精華(せいか)ニシテ、教育ノ淵源(えんげん)、亦(また)実ニ此(ここ)ニ存ス。

爾(なんじ)臣民、父母ニ孝(こう)ニ、兄弟(けいてい)ニ友(ゆう)ニ、夫婦相和(ふうふあいわ)シ、朋友(ほうゆう)相信ジ、恭倹(きょうけん)己(おの)レヲ持(じ)シ、博愛衆(しゅう)ニ及ボシ、学ヲ修メ、業(ぎょう)ヲ習ヒ、以テ智能ヲ啓発シ、徳器(とっき)ヲ成就(じょうじゅ)シ、進ンデ公益(こうえき)ヲ広メ、世務(せいむ)ヲ開キ、常ニ國憲ヲ重(おもん)ジ、國法ニ遵(したが)ヒ、一旦緩急(かんきゅう)アレバ、義勇公(こう)ニ奉(ほう)ジ、以テ天壌(てんじょう)無窮(むきゅう)ノ皇運ヲ扶翼(ふよく)スベシ。

是(かく)ノ如(ごと)キハ、独(ひと)リ朕ガ忠良(ちゅうりょう)ノ臣民タルノミナラズ、又以テ爾(なんじ)祖先ノ遺風(いふう)ヲ顕彰(けんしょう)スルニ足ラン。

斯(こ)ノ道ハ、実ニ我ガ皇祖皇宗ノ遺訓(いくん)ニシテ、子孫臣民ノ倶(とも)ニ遵守(じゅんしゅ)スベキ所、之(これ)ヲ古今ニ通ジテ謬(あやま)ラズ、之(これ)ヲ中外(ちゅうがい)ニ施(ほどこ)シテ悖(もと)ラズ。

朕、爾臣民ト倶ニ拳々(けんけん)服膺(ふくよう)シテ咸(みな)其(その)徳(とく)ヲ一(いつ)ニセンコトヲ庶幾(こいねが)フ。

明治二十三年十月三十日

御名御璽(ぎょめいぎょじ)

教育勅語の現代語訳(口語訳)

私が思うに、わが皇室の祖先は、人が行うべき正しい道の実現という大きな理想を掲げ、この国をお始めになられました。

そして、全国民が、国家や家庭のために心をひとつにして力を尽くした結果、見事な成果をあげてきたことは、わが国の優れた国柄のおかげであり、教育の根本もここにあると考えます。

国民の皆さんは、親に孝養を尽くし、兄弟姉妹は互いに力を合わせて助け合い、夫婦は仲睦まじく、友人は信じ合い、そして自分の言動を慎み、全ての人々に愛の手を差し伸べ、学問に励み、職業に専念し、社会公共のために貢献し、また、法律や秩序を守ることはもちろんのこと、非常事態が発生したならば、勇気を持って祖国のために真心を尽くさなければなりません。

これらのことを実践することは、善良な国民としての当然の心得であるばかりではなく、私たちの祖先が今日まで守り伝えてきたものをよりいっそう世に知らしめることになるでしょう。

そして、このような日本人の歩むべき道は、わが皇室の祖先が残してくれた教訓であり、その子孫である私と国民が守るべきものであるとともに、今も昔も世界のどこへ行っても通用する普遍的な真理なのです。

私もまた、国民の皆さんとともにこの教訓を決して忘れず、皆一致して立派な行いをしていくことを心から念願するものであります。

明治二十三年十月三十日

御名(御実名「睦仁」)・御璽(御印鑑「天皇御璽」)

※御名は明治天皇のご実名、御璽はご印鑑のことです。

十二の徳目

「十二の徳目」は、教育勅語からその教えを抜き出したものです。

徳目(とくもく)とは、

「徳=人として立派なこと」

「目=分類すること」

という意味で、簡単にいうと徳を分類したものです。

たとえば、

儒教の徳目は「仁・義・礼・智・信」であり、

キリスト教の徳目は「信仰・希望・愛」です。

教育勅語の十二の徳目は以下のとおりです。

| 番号 | 徳目 | 意味 |

| 1 | 孝行 (こうこう) |

親孝行しましょう |

| 2 | 友愛 (ゆうあい) |

兄弟姉妹は仲良くしましょう |

| 3 | 夫婦の和 (ふうふのわ) |

夫婦はいつも仲むつまじくしましょう |

| 4 | 朋友の信 (ほうゆうのしん) |

友達はお互いに信じ合いましょう |

| 5 | 謙遜 (けんそん) |

自分の言動をつつしみましょう |

| 6 | 博愛 (はくあい) |

広くすべての人に愛の手をさしのべましょう |

| 7 | 修学習業 (しゅうがくしゅうぎょう) |

勉学に励み職業を身につけましょう |

| 8 | 知能啓発 (ちのうけいはつ) |

知識を養い才能を伸ばしましょう |

| 9 | 徳器成就 (とっきじょうじゅ) |

人格の向上につとめましょう |

| 10 | 公益世務 (こうえきせいむ) |

広く世の人々や社会の為になる仕事にはげみましょう |

| 11 | 遵法 (じゅんぽう) |

法律や規則を守り社会の秩序に従いましょう |

| 12 | 義勇 (ぎゆう) |

正しい勇気をもって国のため真心を尽くしましょう |

十二の徳目は儒教的道徳に基づいており、古くから日本に根付いている考え方です。

「親孝行をしよう」「勉学に励もう」「社会の秩序に従おう」など、違和感なく読み進めることができますが、教育勅語の問題点といわれているのが12の「義勇」です。

教育勅語原文では以下の部分が「義勇」に当たります。

『常ニ國憲ヲ重(おもん)ジ、國法ニ遵(したが)ヒ、一旦緩急(かんきゅう)アレバ、義勇公(こう)ニ奉(ほう)ジ、以テ天壌(てんじょう)無窮(むきゅう)ノ皇運ヲ扶翼(ふよく)スベシ。』

現代語訳の以下の部分です。

『法律や秩序を守ることは勿論のこと、非常事態が発生したならば、勇気を持って祖国のために真心を尽くさなければなりません。』

この部分は、「戦争になったら祖国のために命を捧げて戦いわなければならない」と解釈できるのです。

人によって解釈がさまざまなので、「非常事態=戦争ではなく、災害などのことであり、その時は国民が協力して助け合いましょう」という解釈をする人もいます。

このように教育勅語は、解釈によって意味が大きく異なるので、「戦争になったら~」という解釈で教育勅語が広まれば、軍国主義が復活しかねないので問題視されているのです。

教育勅語は戦後に廃止されたので、私たちには関係がない・・・と思ってしまいますが、現在でも教育理念に取り入れている私学があるそうですし、政治家が教育勅語を復活させようとする発言で時々話題になることがあります。

明治時代のものですから言葉が難しく、解釈によって意味が大きく異なるのも仕方がないのかもしれません。

みなさんは、どのように解釈しますか?

今回紹介した現代語訳も多くある解釈の一つだと御理解の上お読みいただけますと幸いです。

関連:玉音放送の全文と意味(現代語訳)とは?簡単にわかりやすく解説

コメント

コメント一覧 (2件)

17条憲法と比較すると、明らかに天皇を絶対化させる教えだと思う

視野が狭く、露骨に儒教の教えが出ている、日本はチャイナではない

明治政府の廃仏毀釈もおかしいい

日本は「和」をモットーとする国ではないのか

当時の世界情勢もあるが…

それなら、単純に他国からの侵略には、国民が一致団結し断固として立ち向かう

と書けばいい

子供を殺し、親を◯し、私利私欲のために簡単に人を◯す

現今の人心の荒廃はまさに教育勅語廃止の現われの証左であるのだ

教育勅語を誠の心で読む限り、そこに異論が有ろうはずは無いのである

これを批判する者の存在こそは戦後教育のゆがみ、そのものである