日本の伝統行事である「お盆」の時期にご先祖様が里帰りしてくると言われています。

その里帰りしてきたご先祖様に対して、提灯(ちょうちん)を飾ったり、なすやきゅうりで作った置物をお供えしたり、生花の中にほおずきを添えたりするのは、どうしてなのでしょうか?

今回は、その由来や意味などについてわかりやすく解説します。

お盆に飾るものとは?

お盆の時に飾る物のことを「お盆飾り」といいます。

まずは、どんなものを飾るのか、チェックしてみましょう。

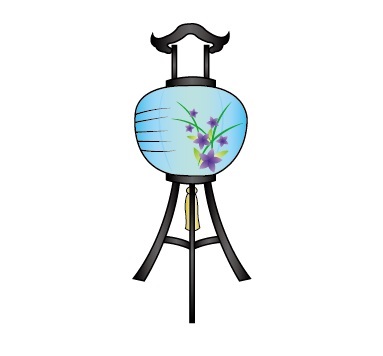

最初に「盆提灯」を飾ります。

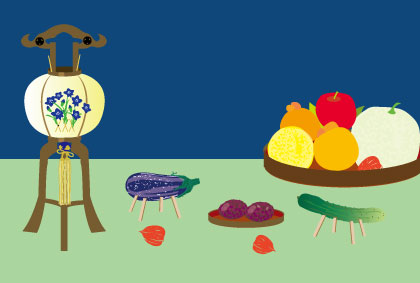

それから、仏壇の前などに小さな机などを置き、その上に敷物を敷いて、季節の野菜や果物、故人の好物、「きゅうりの馬」「なすの牛」などを置きます。

その横に生花を飾りますが、その中に「ほおずき」を加えることもあります。

では、それぞれについて、その意味を見てみましょう。

盆提灯(ぼんちょうちん)

盆提灯は、お盆に里帰りしてくるご先祖様が、迷わずに帰って来られるための目印の役目を果たしています。

一般的にはふたつ一組となっていますが、ひとつでも差し障りはありません。

天井から吊るすタイプのものや、仏壇の脇に置いて、提灯の中の回転灯が回転して、きれいな絵柄が浮かび上がるものもあります。

お迎えのための目印ですから、お盆初日の13日の夕方から点灯します。

そして、16日の夕方にも点灯してご先祖様をお送りします。

その間は、一般的には夕方に点灯して寝る前には消灯しますが、地域やご家庭によっては、期間中は夜中もずっと点灯させたり、お参りに人がいらしたら昼間でも点灯させたりとさまざまです。

精霊馬(しょうりょううま)

お供え物の中で、きゅうりやなすを使って作る置物のことを言います。

きょうりで作った物は「馬」を意味します。

ご先祖様が里帰りをされる際に少しでも早く着くように、との願いが込められています。

また、なすで作った物は「牛」を意味します。

ご先祖様があの世に帰られる際にはゆっくりと無事にお帰りいただくように、との願いが込められています。

これらは、家庭にあるきゅうりとなすに、割り箸などで脚を4本付けて作ります。

へたのある部分が頭になりますので、お迎え用のきゅうりは仏壇に向けて、お帰り用のなすは仏壇側にお尻を向けて置きます。

ほおずき

ほおずきを漢字で書くと「鬼灯」となります。

「鬼」という漢字には、もともと「幽霊」という意味があります。

「鬼灯」は、お盆の時期に帰ってくるご先祖様のための「灯り(あかり)」を意味しています。

ほおずきを飾ることで、盆提灯と同じようご先祖様が迷わず帰って来れるように目印の役目を果たします。

また、ほおずきの赤い色には「邪気払い」の意味合いもあり、仏壇の周りを清め神聖にしてくれるとも言われています。

お盆の時期にこれらの物が仏壇の前に所狭しと飾られていますがその意味がわかりましたね。

今年のお盆にはご先祖様を思いながら心を込めてお盆飾りを飾りたいですね。

関連:【2026年】「お盆」の期間はいつからいつまで?お盆の由来や意味とは?

関連:2026年の「お盆飾り」いつ出していつ片付ける?期間はいつからいつまで?

コメント

コメント一覧 (1件)

うちは仏壇が2たつありまし。キュウリ、なすはひとつでいいのですか?それともそれぞれにおいたほうが、いいのですか?