仏式の葬儀では、お寺(僧侶)にお世話になりますが、その際、僧侶にお渡しするお金のことを「お布施」といいます。

お布施を渡すことは滅多にありませんし、いつ、どのようなタイミングでお渡しすればよいのか、迷われる方も多いことでしょう。

今回は、お布施の渡し方のタイミングやマナー、書き方や相場などについてわかりやすく解説します。

お布施とは?

読み方は「おふせ」です。

お布施とは、葬儀や法事などで読経や儀式を執り行っていただいたことへの謝礼として、お寺や僧侶に渡すお金のことです。

現在は現金で渡すことが一般的ですが、お寺や僧侶への感謝の気持ちを表したものですので、昔は自宅で収穫したお米や野菜などの農作物もお布施になっていたそうです。

葬儀でのお布施の渡すタイミングは?

お布施は、葬儀の始まる前の挨拶をするタイミングで渡すことが一般的です。

もしも、参列者の対応で忙しくて葬儀前にお渡しできない場合は、葬儀後に僧侶にお礼を伝えるタイミングで渡しましょう。

また、葬儀終了後の会食に僧侶が同席する場合は、会食の後にお渡ししましょう。

渡し方のマナーは?

お布施の渡し方は以下のとおりです。

袱紗

① お布施を「袱紗(ふくさ)」または「切手盆(きってぼん)」と呼ばれるお盆に載せます。

② お布施が僧侶から見て正面になるようにします。

③御礼の言葉を一言添えて渡します。

切手盆

切手盆がなければ小さめのお盆で代用しても構いません。

葬儀場のスタッフに頼めばお盆を貸してもらうこともできます。

御礼の言葉は葬儀の前であれば「本日はよろしくお願いいたします」

葬儀後であれば「本日はお心のこもったお勤めをして頂きましてありがとうございました」など、

一言添えてお渡しするようにしましょう。

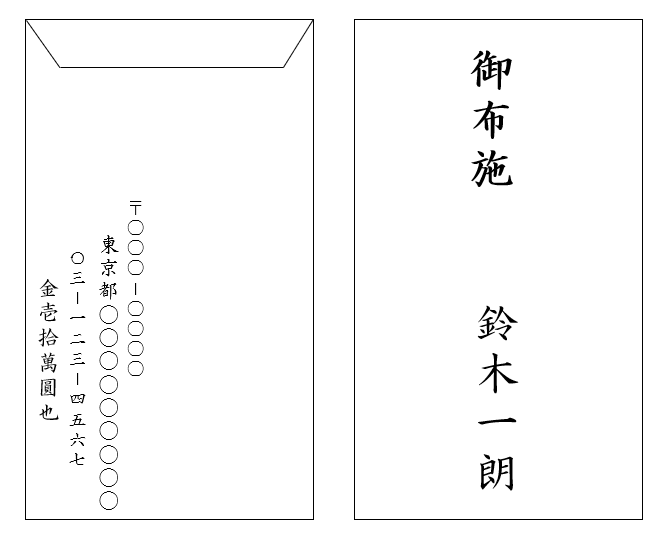

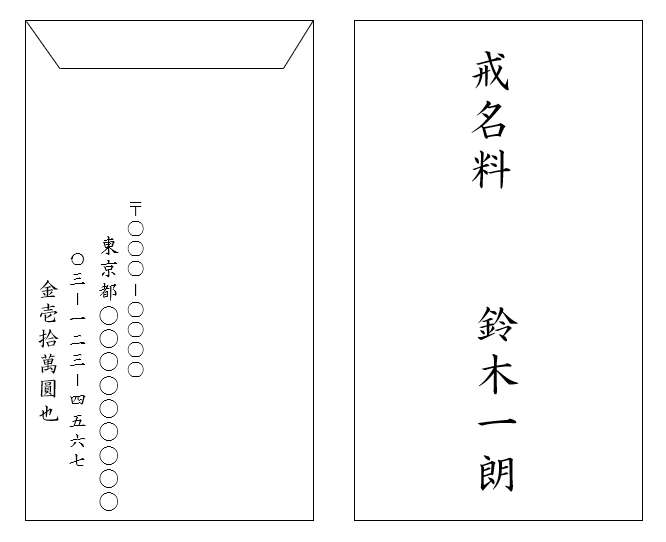

お布施の書き方のポイントは?

お布施は白無地の封筒に入れて渡します。

水引は付けなくても構いません。

最近はお布施専用の不祝儀袋で渡すことが多いです。

表書きは、

「お布施」

「御布施」

「御礼」

「御経料」

などと書きます。

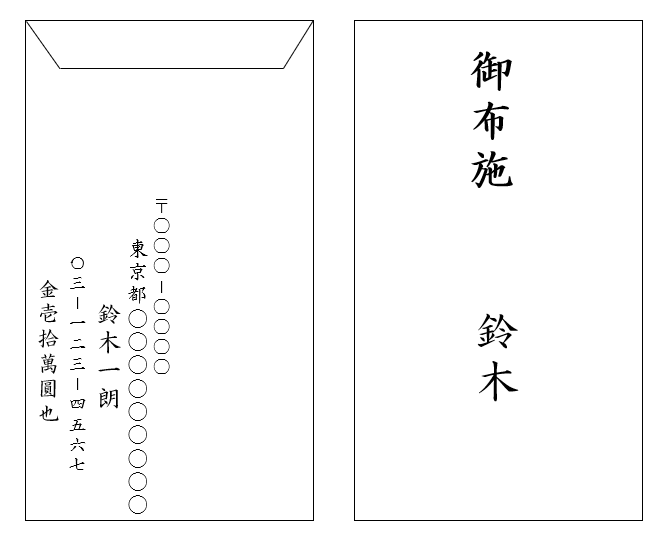

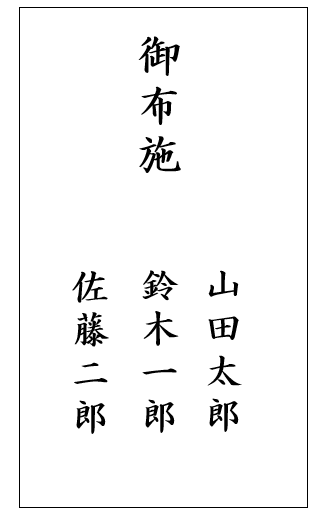

表書きの下半分は、

喪主だけの場合は喪主のフルネームまたは苗字を書きます。

喪主だけの場合、封筒の裏側にはお包みする金額を記入するだけでもいいですが、住所・電話番号を記入したほうがいいでしょう。

喪主のフルネームを書いた場合は、裏側の左側に住所、電話番号、金額を書きます。

喪主の苗字のみを表に書いた場合は、裏側の左側に住所、氏名、電話番号、金額を書きます。

特に初めてやあまり面識がない僧侶に葬儀を執り行ってもらう場合は、住所・電話番号は必ず記入しましょう。

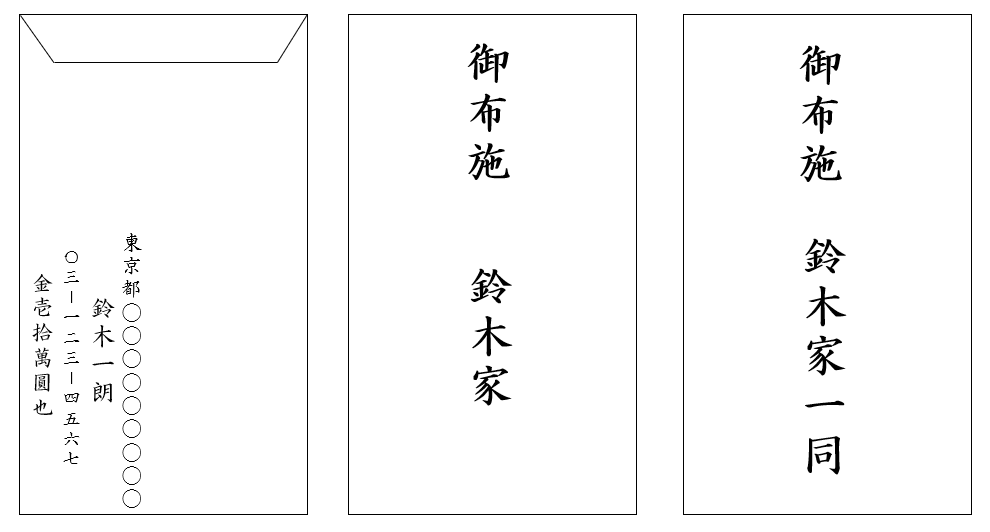

複数人の場合は「〇〇家」や「〇〇家一同」と書いたり、連名にします。

その場合は、裏側の左側に代表者の住所、氏名、電話番号、金額を書きます。

※住所や電話番号は書かない場合もあります。

連名の場合、3人までなら氏名を表に書きます。

一番右に代表者、その後は特に決まりはありませんが、右から地位や年齢順に書くのが一般的です。

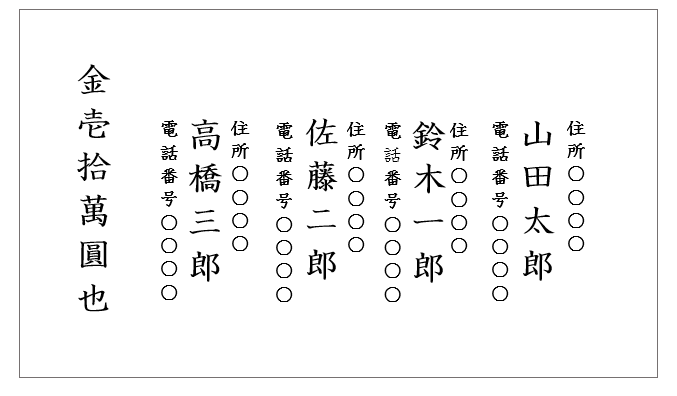

先ほどの説明と同じように、裏側の左側に代表者の住所、氏名、電話番号、金額を書きます。

代表者以外の氏名、住所、電話番号は白無地のメモに書いて封筒に入れます。

※住所や電話番号は書かない場合もあります。

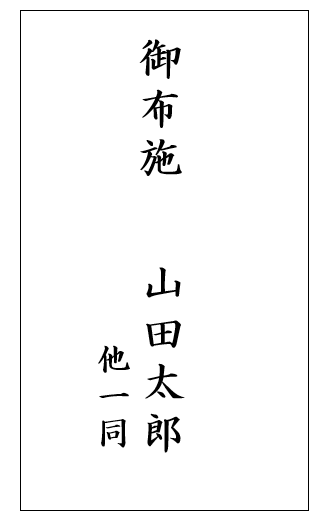

4人以上の場合は、表書きには代表者氏名を書き、その左側に「他一同」と書きます。

そして、白無地のメモの一番右に代表者、その後は左に向かって地位や年齢順に住所、氏名、電話番号を書き、一番左に合計金額を書いて封筒に入れます。

地位や年齢が関係ない場合は五十音順に書きます。縦書きが一般的です。

※連名のメモは氏名を書くだけでも良く、住所や電話番号などは特に必要ではありません。

※連名の場合、ひとりひとりの金額を書く場合もあります。

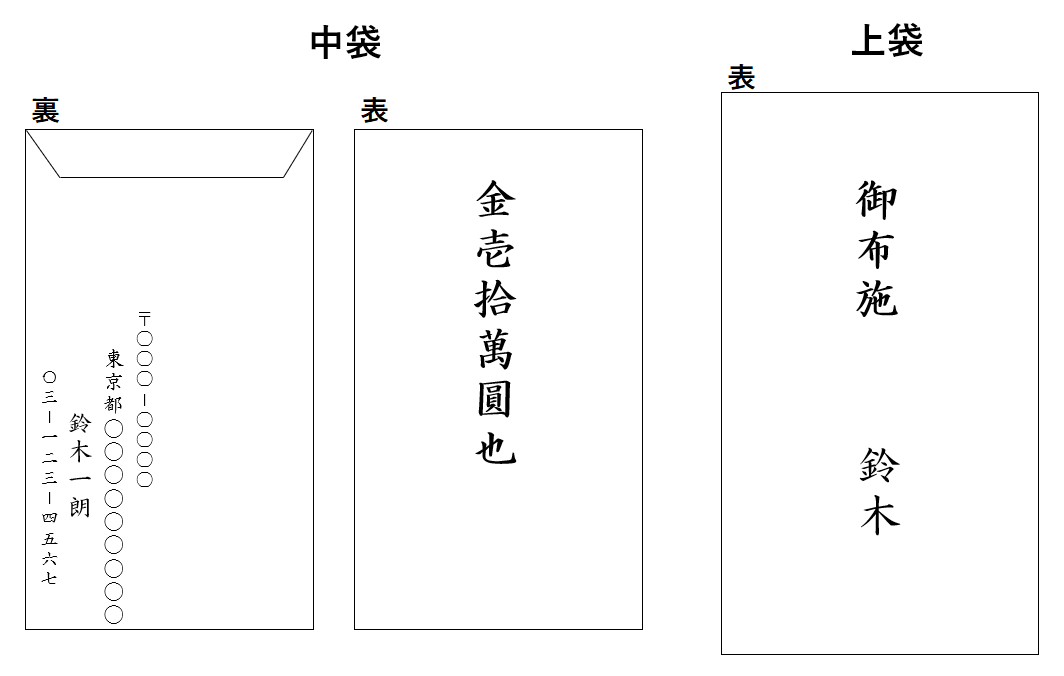

中袋がある場合、封筒の表書きには「鈴木」や「鈴木家」など喪主の姓を書き、裏側には何も書きません。

中袋の表に金額、裏には住所・氏名・電話番号などを書きます。

※住所、電話番号は書かない場合もあります。

連名の場合は、白無地の紙に書いたメモを中袋に入れます。

白無地のメモの一番右に代表者、その後は左に向かって地位や年齢順に住所、氏名、電話番号を書き、一番左に合計金額を書いて封筒に入れます。

地位や年齢が関係ない場合は五十音順に書きます。

メモの書き方に特に決まりはありませんが、縦書きが一般的です。

※連名のメモは氏名を書くだけでも良く、住所や電話番号などは特に必要ではありません。

※連名の場合、ひとりひとりの金額を書く場合もあります。

お布施に入れるお札は新札でも旧札でもどちらでも構いません。

お金を入れる向きは、お布施袋の表側に肖像画がくるように入れます。

なお、御香典の袋の表書きには、皆さんもよくご存知の通り、薄墨(うすずみ)が用いられますね。

これには、

「悲しすぎて、硯に涙が落ちてしまい、墨が薄くなってしまった」

「突然の不幸で、悲しみのあまり墨を磨る手に力が入らない」

といった意味が込められています。

しかし、僧侶へお包みするお布施の場合は、薄墨ではなく、濃い墨、黒い墨で書くのがマナーですので注意しましょう。

金額は「金〇〇圓也」と記入し、漢数字は旧字体(大字)を使用します。

使用する漢数字以下のとおりです。

| 新字体 | 旧字体 |

| 一 | 壱 |

| ニ | 弐 |

| 三 | 参 |

| 四 | 四 |

| 五 | 伍 |

| 六 | 六 |

| 七 | 七 |

| 八 | 八 |

| 九 | 九 |

| 十 | 拾 |

| 百 | 百 |

| 千 | 阡 |

| 万 | 萬 |

例:

●5,000円・・・金伍阡圓也

●10,000円・・・金壱萬圓也

●35,000円・・・金参萬伍阡圓也

●100,000円・・・金壱拾萬圓也

お布施の相場(金額)は?

お布施の金額に関しては、地域や宗派、お寺との関係性、葬儀の内容によって異なります。

通夜、葬儀、初七日法要、戒名料などすべて含めた場合は50万円ほどが相場といわれていますが、あくまでも目安と考えてください。

戒名料は基本的にお布施に含むのですが、戒名の位によって10万円~100万円ほどの大きな差があり、場合によってはそれ以上の金額になることもあり、「戒名料」として別でお渡しすることもあります。

別でお渡しする場合は、のしや水引のない無地の白い封筒を用い、表書きは「戒名料」と喪主の名前を書きます。

ただし、「戒名料」とは書かない宗派もあり、日蓮宗は「法号料」、浄土真宗の場合は「法名料」となりますので、お寺や僧侶の宗派が分からない場合は事前に葬儀社などに確認をしておきましょう。

その他の書き方は、お布施の場合と同じです。

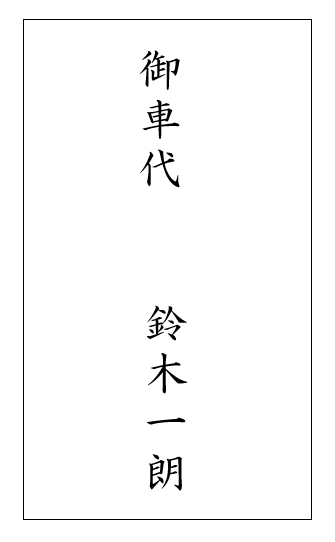

お布施とは別に「お車代」も準備しておきます。

お車代は5千円~1万円が相場ですが、タクシーを手配する場合は実費を喪主が支払いますし、遠方まで僧侶に来ていただく場合は、交通費や宿泊費をお布施に含んだり、喪主が直接手配して支払いうこともあります。

お車代は、のしや水引のない無地の白い封筒を用い、表書きは「お車代」「御車代」と喪主の名前を書きます。

裏書きは特に記入する必要はありません。

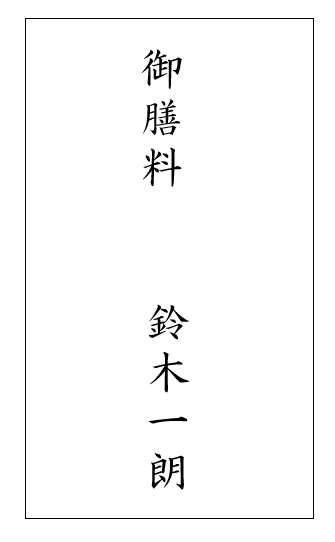

また、通夜の際に振舞われる食事を僧侶が召し上がらない場合は「御膳料(お食事代のこと)」として5千円~2万円をお渡ししますので、こちらも、お布施とは別に準備しておくとよいでしょう。

御膳料は、のしや水引のない無地の白い封筒を用い、表書きは「御膳料」と喪主の名前を書きます。

裏書きは特に記入する必要はありません。

葬儀でお布施を準備する側になることは滅多にありませんよね。

そのため、事前にある程度のことを知っていたとしても、その場になるといくらお包みすればよいのか分からない、いつ渡すのかわからない!と慌てたり混乱したりしてしまうかもしれません。

そのような場合は、葬儀社に尋ねたり、お布施の相場に詳しい人に相談したり、直接僧侶に尋ねても失礼にはあたりませんので、ひとりで判断せずに周りの人に聞いてみてくださいね。

関連:新盆・初盆の意味とは?時期とやることは?お布施の相場やお返しは?

関連:年末年始に亡くなった場合葬儀はどうすればいいの?日程や内容、流れについて

コメント