日本の伝統芸能のひとつである落語は、江戸時代から現在まで、庶民の娯楽として親しまれています。

今回は、そんな落語の起源や歴史、語源についてわかりやすく解説します。

また、落語と寄席との違いについてご紹介します。

落語とは?

読み方は「らくご」です。

落語は、日本の伝統芸能であり、演芸のひとつです。

滑稽な噺(はなし)の最後に落ち(おち)がつくのが特徴です。

お客さんの前で、身振り手振りのみでひとりで何役も演じ、扇子や手拭いでさまざまなものを表現します。

私たちが普段使う「話(はなし)」は会話や談話を意味します。

一方、「噺(はなし)」は物語や説話などを意味します。

落語を演じる人のことを「落語家」や「噺家(はなしか)」と呼びます。

また、「落ち」とは、物語の結末のことを指し、笑い話だけではなく怪談などの結末のことも「落ち」といいます。

「落ち」をカタカナで「オチ」と表記することもあります。

演芸とは、落語だけではなく、手品や漫談、漫才、講談、パントマイムなどさまざまなものを指します。

「古典落語」と「新作落語」

落語には「古典落語」と「新作落語」があります。

古典落語とは、江戸時代から明治時代に生まれた噺のことで、ほとんどが作者不明です。

時代に合わせて内容が変更されることもありますが、大筋は多くの落語家によって継承されています。

江戸が舞台の噺がほとんどで、江戸庶民の暮らしや文化、風俗などを題材とし、滑稽な噺や人情噺が多いです。

新作落語とは、大正時代以降に落語家や作家によって新たに生み出された落語のことです。

「創作落語」ともいい、作者が明確にわかっているのが特徴です。

現代が舞台になることが多いのですが、未来や異次元が舞台になることもあるなど、自由な設定で作ることができます。

古典落語と新作落語の大きな違いは作られた年代なのですが、

古典落語は江戸時代~昭和初期まで

新作落語は戦後から現在まで

という考え方もあるようです。

「江戸落語」と「上方落語」

また、落語は大きくわけると「江戸落語」と「上方落語」にわかれています。

江戸時代に、江戸周辺で盛んだった落語を「江戸落語」、上方で盛んだった落語を「上方落語(かみかたらくご)」といい、現在も基本的には関東と関西でわかれています。

江戸落語と上方落語の違いは以下のとおりです。

言葉が違う

江戸落語は、江戸言葉です。

上方落語は、上方言葉です。

雰囲気が違う

江戸落語は、人情噺などをじっくり聞かせて笑いを誘うのが特徴です。

上方落語は、賑やかで派手に爆笑をとるのが特徴です。

小道具が違う

江戸落語は、扇子と手ぬぐいです。

上方落語は、扇子と手ぬぐい、見台(けんだい)、張扇(はりおうぎ)、小拍子(こびょうし)です。

見台とは、書物を載せて見るための小さな台のことです。

張扇とは、ものをたたいて音を立てるためにつくられた専用の扇子のことです。

小拍子とは、小さな拍子木のことです。

張扇と小拍子は、噺の場面が変わる時や噺を盛り上げる時などに鳴らします。

落語の語源とは?

落語がもともと「落とし噺(おとしばなし)」と呼ばれていたことが語源です。

落とし噺とは「落ち」のある噺のことです。

明治時代(1868年~1912年)ごろから「落語」と呼ばれるようになりました。

落語の起源と歴史をわかりやすく解説!

落語の起源は「御伽衆(おとぎしゅう)」の夜話だといわれています。

御伽衆とは、室町時代後期から江戸時代初期にかけて、将軍や大名の側近であり、話し相手だった人たちのことです。

御伽衆は戦にも同行し、敵襲にそなえて夜通し起きている兵たちの眠気が覚めるよう、武勇伝などに思わず笑ってしまう「オチ」をつけて話すようになりました。

これが落語の起源といわれています。

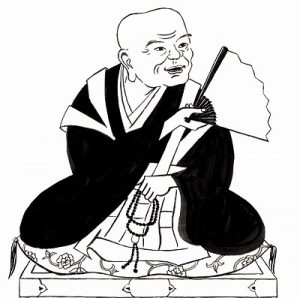

安楽庵策伝

御伽衆の話は、浄土宗京都誓願寺の僧侶であり、豊臣秀吉の御伽衆でもあった安楽庵策伝(あんらくあんさくでん・1554年~1642年)によって「醒睡笑(せいすいしょう)」という本にまとめられました。

本のタイトルからも眠気を覚ますためのものだったことが分かりますね。

その後、醒睡笑に収録された話をもとに多くの落語が作られたことから、安楽庵策伝は「落語の祖」ともいわれています。

たとえば、上方落語の祖といわれる露の五郎兵衛(つゆのごろべえ・1643年~1703年)による「軽口露がはなし(1691年)」は88話のうち、28話が醒睡笑をもとにした噺です。

また、現在も落語で演じられる「子ほめ」「牛ほめ」「たらちね」などの噺も醒睡笑がもとになっています。

そして、江戸時代(1603年~1868年)中期ごろに、醒睡笑をもとに人前でおもしろいはなしをして金銭を得る、現在の落語家のような人たちが現れました。

江戸では、屋敷や料理屋などの座敷ではなしていたので「座敷噺(ざしきばなし)」といい、鹿野武左衛門(しかのぶざえもん・1649年~1699年)が活躍しました。

上方(かみかた・京都や大阪周辺)では辻(つじ・十字路など)ではなしていたので「辻噺(つじばなし)」といい、京都の露の五郎兵衛や大阪の米沢彦八(よねざわひこはち・生没不明)が活躍しました。

その後、江戸では噺を語る人と、それを聴く人たちの集まりの場が設けられ、いつしか「寄席場(よせば)」と呼ばれるようになりました。

上方では、初代桂文治(かつらぶんじ・1773年~1815年)が大阪府大阪市の坐摩神社(いかすりじんじゃ・ざまじんじゃ)境内に小屋を建て、そこで毎日辻話を演じるようになりました。

これらが寄席の始まりといわれています。

江戸時代後期になると、庶民の娯楽としての座敷噺や辻話が盛んになり、入場料を取って集客する寄席場が多く誕生し、明治時代(1868年~1912年)になると「落語」という呼び方が一般に定着していきました。

大正14年(1925年)になると、ラジオでも落語が放送されるようになりました。

昭和(1926年~1989年)の戦時中になると、落語の上演が禁止されたり、自粛させられたりしましたが、戦後になると解禁され、ラジオやテレビなどのメディアによって落語が放送されるようになり、現在よく知られる名人たちが輩出されました。

落語がブームになり、大学に落研(おちけん)と呼ばれる落語研究会のサークルが誕生したのも戦後の昭和20年代だといわれています。

昭和41年(1966年)に、日本テレビで「笑点」の放送が始まり、現在も放送中の人気長寿番組となっています。

平成5年(1993年)には、落語の世界に初めて女性の真打(しんうち・このあと詳しく説明します)が誕生します。

また、平成7年(1995年)には落語の世界で初めての人間国宝として五代目柳家小さん(やなぎやこさん・1915年~2002年)が選ばれました。

平成22年(2010年)ごろになると、落語を題材にした漫画などが人気となり、若い人や落語初心者が気軽に足を運べる寄席が増え、現在に至ります。

落語の亭号と有名な落語家

商家や農家などが苗字とは別につけた称号を「屋号(やごう)」といいますが、落語では屋号を「亭号(ていごう)」といいます。

亭号は、流派を表すものでもあります。

有名な亭号と落語家をいくつかご紹介します。

三遊亭(さんゆうてい)

江戸時代に活躍していた初代三遊亭圓生(さんゆうていえんしょう・1768年~1838年)を祖とする、三遊派(さんゆうは)です。

三遊亭で有名なのが、現在、日本テレビの「笑点」に出演している、

三遊亭好楽(さんゆうていこうらく・1946年~)

三遊亭小遊三(さんゆうていこゆうざ・1947年~)

「笑点」に出演していた

五代目三遊亭圓楽(さんゆうていえんらく・1933年~2009年)

六代目三遊亭圓楽(さんゆうていえんらく・1950年~2022年)

平成5年(1993年)に落語四百年の歴史の中で初の「女真打(おんなしんうち)」となった

三遊亭歌る多(さんゆうていかるた・1962年~)

など

古今亭(ここんてい)

初代三遊亭圓生(さんゆうていえんしょう)の弟子だった初代三遊亭圓太(さんゆうていえんた・1809年~1856年)が独立して、初代古今亭志ん生(ここんていしんしょう)を名乗ったのが始まりです。

流派は三遊派(さんゆうは)です。

古今亭で有名なのが、

聞き取りやすい語り口で人気だっ三代目古今亭志ん朝(ここんていしんちょう・1938年~2001年)

平成5年(1993年)に落語四百年の歴史の中で初の「女真打(おんなしんうち)」となった古今亭菊千代(ここんていきくちよ・1956年~)

など

桂(かつら)

江戸時代に活躍していた初代桂文治(かつらぶんじ・1773年~1815年)が祖です。

流派は桂一門(かつらいちもん)です。

桂で有名なのが、

平成8年(1996年)に落語家として二人目の人間国宝に選ばれた三代目桂米朝(かつらべいちょう・1925年~2015年)

タレントとしても有名な六代目桂文枝(かつらぶんし・1943年~)

「笑点」でも活躍した桂歌丸(かつらうたまる・1936年~2018年)

など

笑福亭(しょうふくてい)

松富久亭松竹(しょうふくていしょうちく・生没不明)が祖といわれていますが定かではありません。

流派は笑福亭一門(しょうふくていいちもん)です。

二代目以降、「松富久亭」が「笑福亭」に改められました。

笑福亭で有名なのは

タレントとして有名な笑福亭鶴瓶(しょうふくていつるべ・1951年~)

タレントとしても活躍していた笑福亭仁鶴(しょうふくていにかく・1937年~2021年)

など

林家(はやしや)

初代三笑亭可楽(さんしょうていからく・1777年~1833年)を祖とする三笑派(さんしょうは)です。

初代三笑亭可楽の弟子が初代林家正蔵(はやしやしょうぞう・1781年~1842年)を名乗ったのが始まりです。

林家で有名なのは、

タレントとしても有名な九代目林家正蔵(はやしやしょうぞう・1962年~)

「笑点」に出演している林家たい平(はやしやたいへい・1964年~)

「笑点」に出演していた林家木久扇(はやしやきくおう・1937年~)

など

柳家(やなぎや)

江戸時代に活躍した初代麗々亭柳橋(れいれいていりゅうきょう・生年不詳~1840年)を祖とする柳派(やなぎは)です。

柳家で有名なのは、

平成7年(1995年)に、落語家として初めて人間国宝に選ばれた五代目柳家小さん(やなぎやこさん・1915年~2002年)

平成26年(2014年)に落語家として三人目の人間国宝に選ばれた十代目柳家小三治(やなぎやこさんじ・1939年~2021年)

など

春風亭(しゅんぷうてい)

柳派の祖である初代麗々亭柳橋の弟子が初代春風亭柳枝(しゅんぷうていりゅうし・1813年~1868年)を名乗ったのが始まりです。

流派は柳派です。

春風亭で有名なのは、

「笑点」の司会を務める春風亭昇太(しゅんぷうていしょうた・1959年~)

「笑点」に出演している春風亭一之輔(しゅんぷうていいちのすけ・1978年~)

など

立川(たてかわ)

七代目立川談志(たてかわだんし・1936年~2011年)が、昭和58年(1983年)に「落語立川流」を創設しました。

立川で有名なのは、

落語立川流の創設者である七代目立川談志(たてかわだんし・1936年~2011年)

複数のテレビドラマに出演している立川談春(たてかわだんしゅん・1966年~)

タレントとしても有名な立川志の輔(たてかわしのすけ・1954年~)

など

落語家の階級

江戸落語には階級がありますが、上方落語にはありません。

江戸落語の階級は、下から順番に以下の通りです。

見習い(みならい・前座見習い)

師匠に弟子入りした人のことです。

落語家の卵であり、師匠の身の回りの世話や雑用などをしながら前座になるための修行をします。

落語の稽古もしますが、寄席の楽屋に入ることはまだ許されていません。

前座(ぜんざ)

師匠から芸名をもらいます。

寄席の演目で一番初めに高座(こうざ)へ座るので「前座」と呼ばれます。

高座とは、一段高い所という意味があり、落語では舞台を指します。

前座は、師匠の身の回りの世話や雑用に加え、呼び込みや道具の準備と後片付け、着物の管理など寄席での仕事を任されます。

二つ目(ふたつめ)

寄席の演目で二番目に高座へ上がるので「二ツ目」と呼ばれます。

ようやく一人前の落語家と認められます。

雑用などしなくてよくなり、自分の時間をすべて自分のために使うことができるようになります。

落語家としての技術を磨き、自分の責任で仕事を探します。

真打(しんうち)

寄席の演目で最後に高座に出る資格をもつ落語家のことです。

昔の高座の照明はろうそくで、ろうそくの芯(しん)を打つ(芯を切って火を消す)のは最後の落語家が演じ終わってからです。

つまり、最後の出演者のみが芯を打つことができる=「芯打ち」となり、縁起をかついで「芯」が「真」に変わり「真打」になったといわれています。

真打になると「師匠」と呼ばれるようになり、弟子を取ることができます。

階級のない上方落語の場合、芸歴5年以上になると江戸落語の「二つ目」と同格程度になり、芸歴15年以上で「真打」と同格の扱いになります。

寄席との違いとは?

寄席(よせ)とは、大勢の人を寄せて(集めて)演芸を興業する小屋のことです。

江戸時代に町民文化とともに発展し、当初は「寄席場(よせば)」と呼ばれていましたが、後に「寄席」と呼ばれるようになりました。

寄席では落語や落語以外の演芸(手品や漫談、漫才、講談、パントマイム等)が行われます。

しかし、落語以外の園芸は「色物(いろもの)」と呼ばれ、落語と区別されます。

日本の伝統芸能の落語を一度見に行ってみてはいかがでしょうか?

初めての落語は、どういうものなのかわからなかったり、周りが気になったりと不安かもしれませんが、一度足を運んでみるとたくさんのお客さんが笑っていて、自分もいつのまにか話に引き込まれて笑っていることでしょう。

寄席では落語以外の演芸もたくさんありますので、初めての方は寄席に行ってみるといいかもしれませんね。

そのうち好きな落語家さんが現れたら、その落語家さんの独演会などに足を運ぶと、落語の魅力にますます引き込まれて行きますよ。

関連:万歳の意味や由来、正しいやり方とは?万歳三唱と一本締めや三本締めとの違い

関連:【笑点】歴代メンバー・司会者・座布団運び一覧!座布団10枚の賞品一覧!

関連:【笑点の公開収録体験】当日の流れは?応募の仕方や倍率、当たる方法!

コメント