笠をかぶり、少し首を傾げ、手には徳利や通帳を持っているたぬきの置物を、お店や玄関先で見たことがありませんか?

首を傾げてこちらを見ているような雰囲気が、なんだかとってもかわいいですね。

「信楽焼のたぬき」として有名なこの置物の意味や歴史、特徴について解説します。

信楽焼とは?

読み方は「しがらきやき」です。

信楽焼の窯

信楽焼は、滋賀県甲賀市信楽町を中心に作られる陶器で、昭和51年(1976年)に国から伝統的工芸品の指定を受けています。

使用される土に粘り気があるのが特徴で、耐火力、保温力に優れており、茶碗や花瓶、食器、雛人形、タイルなどいろいろなものが作られています。

また、適度な吸水性のある信楽焼は植木鉢にも適しています。

信楽焼のたぬきの置物の歴史は?

信楽焼のたぬきは、江戸時代(1603年~1868年)後期には作られていたといわれています。

この頃は、スリムな体型で武士や修行僧の姿をしており、笠をかぶったり、徳利などは持っていなかったようです。

現在のように愛嬌ある表情や丸っこい姿のものは、明治時代(1868年~1912年)に陶芸家の「藤原銕造(ふじわらてつぞう)」が作ったものが最初と言われています。

藤原銕造は信楽焼のたぬきの基礎を作った人物として知られており、「狸庵(りあん)」という号(ごう)も名乗っていました。

号とは、作家や画家などが本名とは別に使用する名称のことです。

昭和天皇の歌碑

信楽焼のたぬきが全国に知られるようになったのは昭和になってからです。

昭和26年(1951年)に信楽町へ昭和天皇が行幸(ぎょうこう・天皇の外出のこと)されました。

その際、たくさんの信楽焼のたぬきに日の丸の小旗を持たせて沿道に設置したところ、昭和天皇はたぬきが延々と続く情景に感動を覚え、歌を詠まれました。

信楽町にある新宮神社の鳥居の横には歌碑があり、昭和天皇が詠まれた歌が刻まれています。

「幼なとき 集めしからに 懐かしも しがらき焼の 狸をみれば」

「幼いときに集めた焼き物のたぬきを懐かしく思い出しました」という意味です。

この逸話が新聞で報道され、信楽焼のたぬきは全国に知られるようになりました。

信楽焼のたぬきの置物の意味と効果とは?

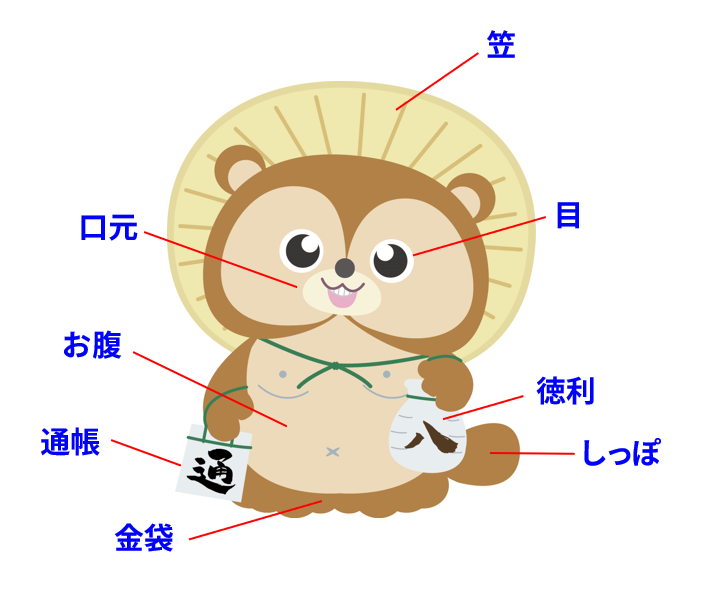

信楽焼のたぬきは、

●笠

●目

●口元

●徳利

●通帳

●金袋

●しっぽ

●お腹

の8箇所に特徴があり、「八相縁起(はっそうえんぎ)」と呼ばれる縁起を備えているといわれています。

それぞれ意味は以下のとおりです。

笠

意味:身を守る

おもいがけない災難や悪事を避け、身を守るために普段から準備をしておきましょう。

目

意味:正しく見る

大きな目で周囲に気を配り、正しく物事を見ることができるようにしましょう。

口元

意味:笑顔

常に笑顔で、愛想良くすることで商売繁盛に繋がります。

徳利

意味:人徳

人徳を身に付け、徳を持てるようにしましょう。

通帳(帳簿・大福帳)

意味:信用

世渡り上手は信用第一、世渡りに欠かせな通帳です。信用を積み重ねましょう。

金袋

意味:金運

金運に恵まれますように。

しっぽ

意味:終わりよければ全てよし

太いしっぽは縁起の良い末広がりを表しています。大きく太くしっかりと物事を終えるようにしましょう。

お腹

意味:冷静さと大胆さ

あわてず騒がず、常に冷静沈着に、大胆な決断力を持ちましょう。

このように信楽焼のたぬきの置物はこれら8つの縁起を備えているといわれています。

また、たぬきは、「た=他」「ぬき=抜く」ということで「他を抜く(他店を抜く)」という意味があり、お腹が「太っ腹」に通じるといわれています。

これらのことから、信楽焼のたぬきは、商売繁盛、招福、金運UP、開運など、縁起などの効果があるといわれており、開店祝いや引っ越し祝いなど、招福の縁起物として贈られています。

信楽焼のたぬきは、ただかわいい置物というだけではなく、ちゃんと意味があったのですね。

初期のたぬきは、本物のたぬきに似せていたので野性的なものだったそうです。

それが時の流れとともに丸くなり、表情が愛らしくなり、かわいらしいものへと変わっていたそうです。

また、現在は信楽焼のたぬきの特徴を残しつつ、野球チームのユニフォームを着たり、忍者の格好をしたり、郵便ポストになったりと・・・いろんなバリエーションのたぬきが作られているようですよ。

関連:「招き猫」の色・左手・右手・両手・手の高さの意味と由来とは?

関連:「だるま」の意味や由来とは?なぜ赤い色なの?選挙などで目を入れるのはなぜ?右と左どちらから?

コメント