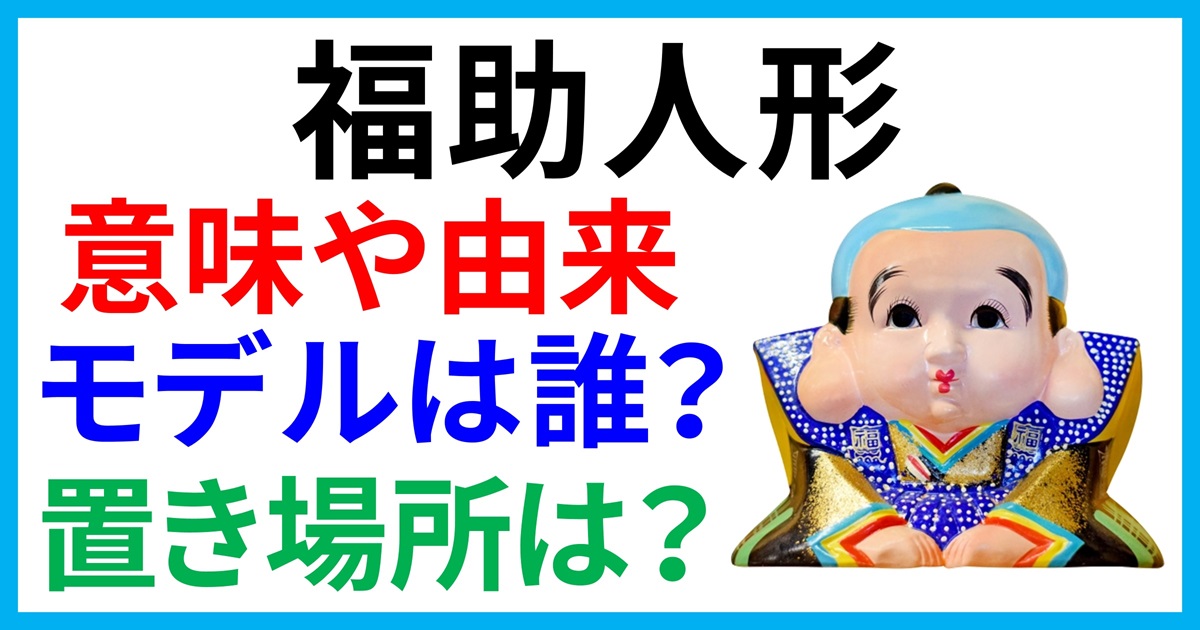

商売をしている人の家や、お店に「福助人形」が置いているのを見かけることがありますよね。

では、福助人形にはどのような意味があるのでしょうか?

また、福助人形には実在のモデルがいたそうなのですが、どんな人なのでしょうか?

今回は、福助人形の意味や由来、置き場所などについて解説します。

福助人形の意味とは?

福助の読み方は「ふくすけ」です。

福助人形の特徴は、以下のとおりです。

- 裃(かみしも・和服の正装のひとつ)をつけている

- 正座をしている

- おじぎをしている

- 福耳(ふくみみ)

- 頭が大きい

- 童顔

- 男性

- 片手に扇子(せんす)を持っているものもある

福耳については以下の記事をご覧ください。

関連:「福耳」の意味と由来とは?お金持ちになるといわれるのはなぜ?

福助人形は縁起の良い人形で、

- 「商売繁盛」

- 「千客万来」

- 「出世開運」

- 「福徳招来」

- 「長寿」

- 「幸福」

などのご利益があるといわれています。

そのため、商売をしている人の家やお店には「商売繁盛」や「千客万来」などを願って福助人形を飾り、一般家庭の場合は「長寿」や「幸福」などを願って飾ります。

福助人形は、特に決まった産地はなく日本各地で作られています。

現在、福助人形はインテリアのひとつとして人気で、アンティークや骨董などとして高額で取引されているものもあります。

また、福助人形は貯金箱やハンカチ、扇子、靴下、バッグ、文房具などいろいろなグッズにも用いられています。

福助人形の由来とは?モデルは誰?

福助人形は、江戸時代(1603年~1868年)の中期ごろに作られ始めたといわれています。

福助人形の由来、モデルが誰なのかという話には諸説あるようです。

農家の息子佐太郎がモデルという説

農家の息子として生まれた佐太郎がモデルというのが一番有力な説とされています。

佐太郎は、成人してからも身長が二尺(約60cm)ほどしかなく、頭が大きかったそうです。

その姿から、見世物(みせもの・普段見られない珍しい物や品をみせる場所)に出たところ、江戸で大評判となり、佐太郎という名前から福助という名前に変えると、名前が福々しくて縁起が良いとますます評判になりました。

福助と名付けた理由は不具者(ふぐしゃ・身体障がい者)から来ており、不具者が不具助(ふぐすけ)に変化し、さらに福助になったそうです。

その後、見世物の見物人の中にいた武士の子どもが「福助を遊び相手にしてほしい」とせがみ、福助はその武士に召し抱えられました。

福助を召し抱えた後、武士の家は幸運が続いたため、福助はとても大事にされ、武士の世話で結婚もしました。

結婚後、福助は自分の容姿を模した像を作り売りに出したのが福助人形で、福助の死後に流行したそうです。

京都の呉服屋主人がモデルという説

京都の呉服屋大文字の主人は、身長が低く、頭が大きかったのですが、とても働き者で店はとても繁盛していました。

貧しい人へのほどこしも忘れず、人々はこの主人にあやかろうと人形を作って毎日祈るようになったことから、福助人形が生まれたという説があります。

もぐさ屋の番頭がモデルという説

もぐさ屋の番頭(ばんとう・商家などの使用人のトップ)が福助のモデルだったという説があります。

もぐさとは、ヨモギから作られたお灸に使う草のことです。

滋賀県にある伊吹山のふもとにある宿場(宿泊施設が集まっている場所)に、もぐさ屋の「亀屋」があり、そこの番頭に正直者の福助という人がいました。

福助は裃(はかま)を着け扇子(せんす)を手放さず、道行くお客さんを手招きしてもぐさを勧めていました。

お客さんには感謝の心を表し、真心で対応をしていたので商売はとても繁盛したそうです。

この話を聞いた京都の伏見人形屋が「福を招く縁起物」として、福助の姿を模した人形を作り売り出したのが福助人形の由来という説があります。

福助人形の置き場所はどこがいい?

縁起物として置く場合、赤い座布団に座らせて玄関、店先など、お客さんを迎える場所に置くと良いようです。

お店の場合は「商売繁盛」や「千客万来」などを願って置きます。

一般家庭の場合は「長寿」や「幸福」などを願って置きます。

願いが叶うたびに座布団を増やすという人もいます。

インテリアとして飾るなら、特に置き場所は決まっていませんので自分が好きな場所に飾りましょう。

福助人形とセットで売られていることが多いです。

赤、紫、緑、黄色などがありますが、何色でも問題ありません。

また、ちょうど良いサイズの座布団を購入したり、自分で作ったりする人もいるようです。

座布団なしでも特に問題はありません。

風水などでは、福助人形の置き場所や方角などには特に決まりがなく、綺麗に片付けられた場所に飾ると良いようです。

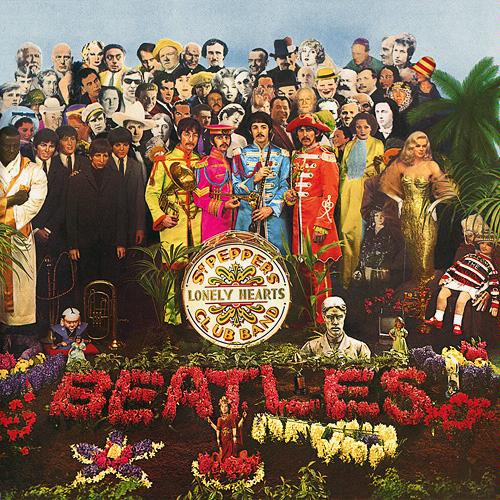

ビートルズのアルバムのジャケットに福助人形

福助人形はザ・ビートルズの『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』というアルバムのジャケットにも載っていて、赤い座布団の上に置かれています。

これは、ビートルズが日本公演を行ったときに、ジョン・レノンが表参道で購入してお土産として持ち帰ったものだそうですよ。

福助のモデルとなった人は、どの説をみても人々に大事にされる人物だったようですので、福助人形には「こんな人になりたい!」という気持ちも込められているのかもしれませんね。

現在は、福助人形を会社のロゴに使っている足袋や下着のメーカーがあります。

また、北海道のテレビ局では番組の中で福助をイメージキャラクターとして使っているようです。

会社やテレビ局でも大事な存在として扱われているなんて、福助人形のモデルになった人もきっと喜んでいるのではないでしょうか?

関連:「招き猫」の色・左手・右手・両手・手の高さの意味と由来とは?

コメント