日本には各地にお城があり、観光として訪れる人も多いのではないでしょうか?

建てられた当時の姿のまま残っているお城もあれば、火災などで全焼して建て直したお城や一部建て直したお城などもあります。

今回は現存天守12城と国宝5城、城の日のイベント情報をご紹介します。

日本の城の数は?

日本の城の数は、正確にはわかっていないそうです。

理由は、お城の定義が曖昧なためです。

建物があるものだけをお城と呼んだり、建物がなく石垣だけが残っているところもお城と呼んだり、「〇〇城跡」という石碑だけでもお城と呼ぶことがあり、お城の定義は人によってさまざまです。

築城された当時のまま残っているだけでなく、再建も含めて、建物としてのお城があるのは約100城、建物はないけれど石垣などが残り、整備されていて見学することができるのは約200城といわれています。

天守とは?

天守(てんしゅ)は天守閣(てんしゅかく)ともいい、お城の象徴的な建物のことです。

高い場所にあり周囲を見渡すことができ、倉庫や避難場所としても利用されていたと考えられています。

お城のすべてに天守閣があるのではなく、天守閣がある方が珍しいようです。

天守には

●「現存天守(げんぞんてんしゅ)」

●「復元天守(ふくげんてんしゅ)」

●「復興天守(ふっこうてんしゅ)」

●「模擬天守(もぎてんしゅ)」

があります。

復元天守は更に

●「木造復元天守」

●「外観復元天守」

の2つに分けられます。

それぞれの意味は以下のとおりです。

現存天守

江戸時代(1603年~1868年)以前に築城され、現在まで保存されている天守のことで12城あります。

木造復元天守

文献や写真、絵図などの資料をもとに忠実に復元した天守のことで、外観だけでなく内部の構造も再現し、木造で築城当時と同じ工法で作られています。

掛川城

静岡県の掛川城、愛媛県の大洲城などがあります。

外観復元天守

文献や写真、絵図などの資料をもとに外観をほぼ忠実に復元した天守のことで、鉄筋コンクリートなどを用い現代の工法で作られています。

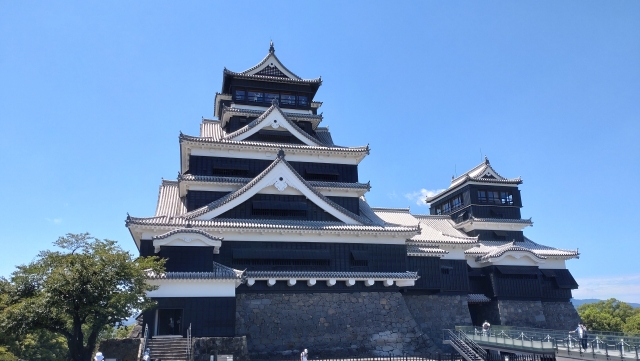

熊本城

熊本県の熊本城、愛知県の名古屋城などがあります。

復興天守

過去の天守の資料が少ないため、規模やデザイン、位置など、正確なことはわからないけれど、戦後の経済復興を象徴するものとして、観光資源として天守が建てられています。

小倉城

福岡県の小倉城、埼玉県の忍城などがあります。

模擬天守

存在したことが確認できないか、特定されない状態で建てられたもので、町おこしのためにシンボルとして建てられたものが多いようです。

館山城

千葉県の館山城、長崎県の平戸城などがあります。

現存天守12城はどこ?

現存天守12城は以下のとおりです。

●青森県 弘前城

●長野県 松本城

●福井県 丸岡城

●愛知県 犬山城

●滋賀県 彦根城

●兵庫県 姫路城

●島根県 松江城

●岡山県 備中松山城

●香川県 丸亀城

●愛媛県 伊予松山城

●愛媛県 宇和島城

●高知県 高知城

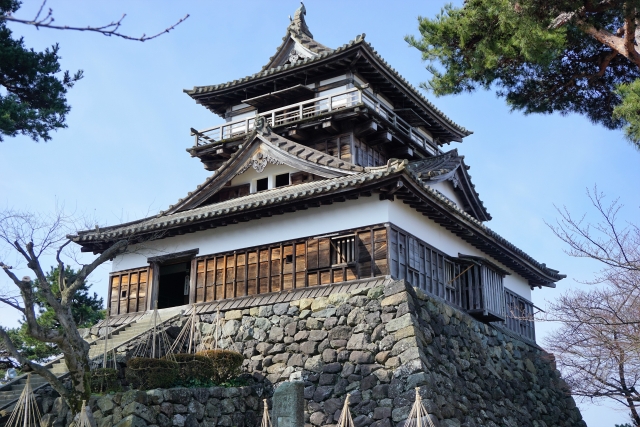

丸岡城

この中で最古の現存天守は丸岡城の天守だと言われてきました。

それは、丸岡城が築城されたのは1576年であると文献に記されており、天守も築城時の1576年に作られたと考えられてきたからです。

しかし、最近の科学的な調査によって天守に使われている建材の伐採時期が1620年代後半だったことが判明したのです。

では、最古の天守はどこなのか?ということになりますが、現時点ではわかっていません。

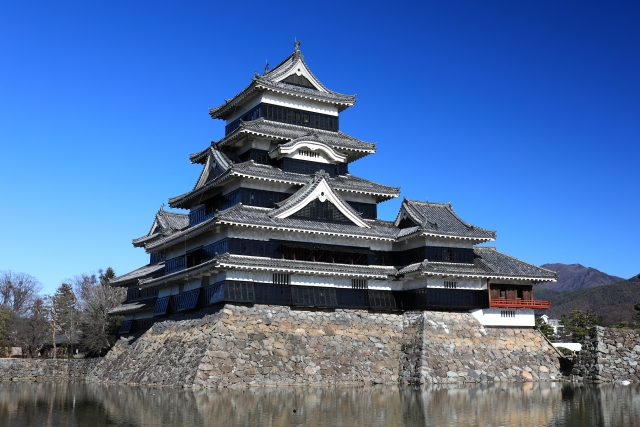

文献などを見る限り有力候補は松本城ですが、調査を行ったわけではありませんので、今後の調査に次第ということになります。

松本城の五重天守

そして、五重天守を持つ城で最古の現存天守は松本城の天守です。

現存天守12城で五重天守をもつ城は松本城の他、姫路城だけです。

国宝5城とはどこ?

現存天守12城のうち国宝に指定されているのが、松本城、犬山城、彦根城、姫路城、松江城で「国宝5城」と呼ばれています。

それ以外の7城は重要文化財に指定されています。

姫路城

「旅好きが選ぶ!日本の城ランキング」では、国宝である姫路城が3年連続で一位になっています。

姫路城は、1333年(鎌倉時代)に姫山(現在の兵庫県姫路市の北側)に「姫山城」として砦が作られ、1346年(室町時代)にその場所に本格的な城を築城したのが始まりといわれています。

その後、安土桃山時代に羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)よって天守閣が作られ、「姫路城」と改称されました。

「姫山(ひめやま)」という地名は、古くは「日女路(ひめじ)の丘」と呼ばれており、それが「姫路」の由来といわれています。

江戸時代(1603年~1868年)になってから、徳川家康の娘婿である池田輝政が城主となり1609年に城の大改築を行い、1618年に城主となった本田忠政が三の丸や西の丸などを増築し、現在の姫路城の形が完成しました。

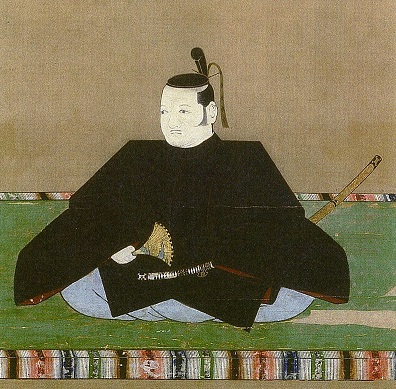

本田忠政

明治6年(1873年)に、政府が「廃城令(はいじょうれい)」を出します。

廃城令とは、日本各地にある城を陸軍省の管轄とし、要塞として残す城と、軍用地などにするため廃城するか決めるもので、姫路城も廃城の危機に瀕しましたが、市民による保存運動のおかげで廃城を免れました。

その後、第二次世界大戦中には2度の空襲を受けますが、奇跡的に焼失を免れ、現在に至ります。

姫路城は、シラサギが羽を広げたような白く美しい姿から、別名「白鷺城(しらさぎじょう)」とも呼ばれています。

4月6日は城の日!姫路城の無料開放日

城の日は、昭和49年(1974年)に「公益財団法人日本城郭協会」が、「4(し)月6(ろ)日」という語呂合わせで制定した記念日です。

平成2年(1990年)には、兵庫県姫路市でもこの日を「姫路市における城の日」と制定しましたが、平成19年(2007年)に姫路城が世界遺産に登録されてからは、登録日である12月11日が「姫路市の城の日」となりました。

「姫路市の城の日」には、姫路城をはじめ姫路市立動物園や姫路市立美術館など、周辺施設も入場無料になっています。

外部リンク:12月11日の姫路城等施設の無料開放日について

ちなみに姫路城は以下の日程も入城無料になります。

※日付が2023年のものは昨年の情報です。2024年は分かり次第更新いたします。

毎年の元日(1月1日)

入城無料で、毎年先着順にプレゼントがもらえます。

毎年4月上旬「姫路城観桜会」

姫路城三の丸広場は入城無料です。

2024年3月30日(土)10時~16時

外部リンク:第39回姫路城観桜会

毎年4月上旬「姫路城夜桜会」

2024年3月29日(金)~4月7日(日) 18時30分~21時

大人600円、小人200円、未就学児無料

外部リンク:姫路城夜桜会

毎年6月中旬の土日「姫路ゆかたまつり」

姫路市中心部や姫路城周辺で開催され、姫路城をはじめ姫路市立動物園や姫路市立美術館など、周辺施設が入場無料になります。

※入場無料は、ゆかた着用が条件です。

2024年6月22日(土)、23日(日) 16時30分~21時30分

外部リンク:姫路ゆかたまつり

毎年11月第3土日を中心とした日「関西文化の日」

姫路城だけではなく、関西地域の施設が入場無料になります。

外部リンク:2023年関西文化の日参加情報 国宝姫路城

その他の城の日イベント情報

その他の城の日のイベントは以下のとおりです。

長崎県島原市 島原城

2024年に築城400年を迎える記念に、島原城築城400年記念御城印を数量限定(400枚)で4月6日に販売します。

2024年まで毎年です。

外部リンク:4月6日は「城の日」 島原城の御城印400枚限定販売

現存天守12城の無料開放日

現存天守12城は以下の日程で無料開放しています。

松本城 毎年5月1日

夏季時間延長期間(概ね8月第1週土曜日から8月16日まで)は和装の人は本丸庭園・天守が無料

外部リンク:国宝松本城本丸庭園 5月1日は松本市市制記念日

外部リンク:観覧案内 | 国宝 松本城

犬山城 毎年1月26日

外部リンク:文化財防火デー |犬山観光情報

丸岡城 毎年1月1日

外部リンク:丸岡城の年末年始の営業について

弘前城 毎年5月最終日曜日

外部リンク:弘前公園有料区域 無料開放日

その他の現存天守については、無料開放日の情報がみつかりませんでした。

「城の日」がどういうものかわかりましたね。

現存する天守閣は12城だけですが、いずれも400年以上前のものが残っているということですよね。

焼失などにより建て直したお城も、焼失する前の資料などを参考に、可能な限り元の姿を再現しているそうですよ。

まずは、国宝5城を全部訪れてみたいですね!

関連:文化の日の由来とは?2024年の無料スポット!美術館・博物館など

コメント