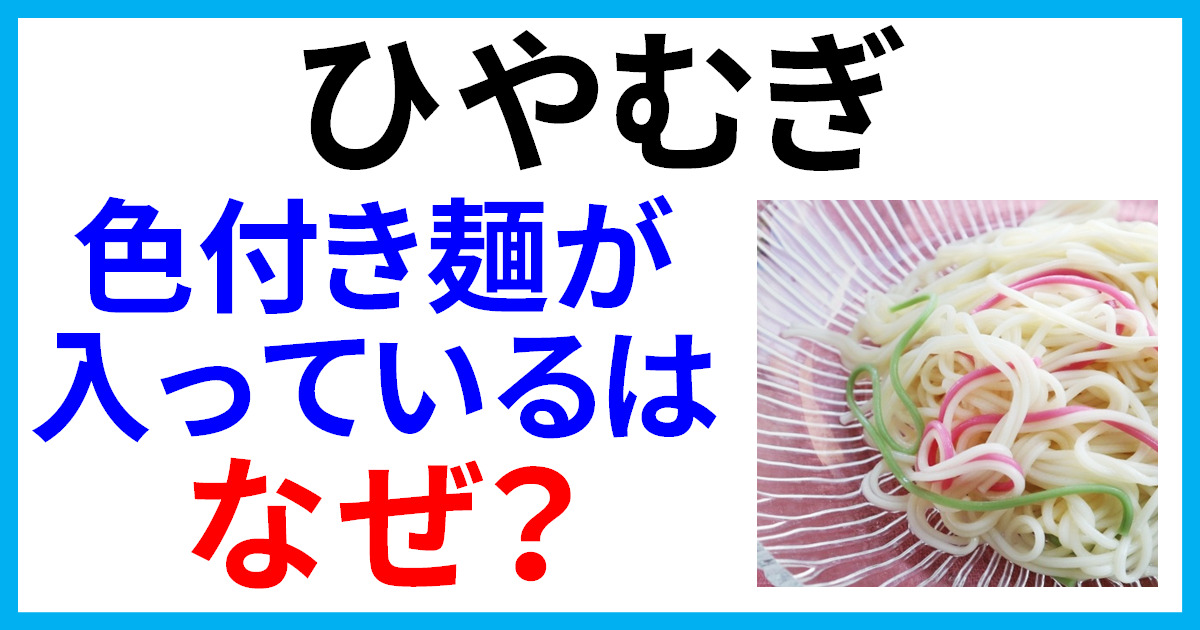

そうめんやひやむぎにピンクや緑色の麺が入っていると彩りがあって涼しげですよね。

子どもの頃、色つきの麺を兄弟と取り合った思い出がある方も多いのではないでしょうか?

しかし、なぜそうめんやひやむぎに色のついた麺が入っているのでしょうか?

その理由について解説します。

そもそも「そうめん」と「ひやむぎ」はどうちがうの?

材料は「そうめん」も「ひやむぎ」も基本的に 水と塩と小麦粉なので同じです。

では、違いは一体何なのでしょうか?

「そうめん」と「ひやむぎ」の違いは、

「手作業で生産する手延(てのべ)製麺」

「機械で生産する機械製麺」

で基準が異なります。

まず、「手延製麺」の場合を見ていきましょう。

手延製麺の場合

手作業で生産する手延製麺の場合、そうめんとひやむぎは、 作り方で区別されます。

手延べそうめんは、材料を練り、乾燥を防ぐため植物油やでんぷんを塗りながら、ねじり合わせて引き延ばし、細く仕上げたものです。

一方、 手延べのひやむぎは、材料を練り、麺棒などで延ばした生地を細く切ったものです。

ちなみに手延うどんの材料も小麦粉・塩・水で同じです。

さらに、手延うどんの作り方は、手延ひやむぎの作り方と生地を切るまでは全く同じです。

1697年の「本朝食鑑」という書物には、

「うどんは寒い時期に温めて食べるもの」

「ひやむぎは暑い時期に冷やして食べるもの」

と書かれています。

つまり、作り方は一緒なのですが、当時からすでに食べ方が違う別の食材と捉えられていたようです。

そして、麺の太さは、ひやむぎは冷やして食べるため次第に細く、うどんは温めて食べるため次第に太くなっていったといわれています。

機械製麺の場合

機械で製麺した場合は、 麺の太さで区別されます。

JAS規格(日本農林規格)により麺の太さによってひやむぎ・そうめんを明確に定義されています。

●そうめん

麺の太さが直径1.3mm未満

●ひやむぎ

麺の太さが直径1.3mm以上1.7mm未満

さらに、麺の太さが直径1.7mm以上になるとうどんです。

ちなみに手延べの場合、機械のように麺の太さが一定にならないので、麺の太さで区別することはありません。

そうめんやひやむぎにピンクや緑色の麺が入っている理由とは?

それではなぜそうめんやひやむぎにピンクや緑色の麺が入っているのでしょう?

昔は手作りのそうめん・ひやむぎ・うどんを店先に並べて売っていましたが、3つとも真っ白でぱっと見ではお店の人が区別しづらかったのです

そして、それが原因で取り違えてしまうこともありました。

そこで3種類の麺のうち、中間の太さの ひやむぎのみピンクや緑の色がついた麺を入れて、ひと目で判別できるようにしたのです。

こうすることで取り違えを防いだのですね。

この時は色つきの麺が入っているのはひやむぎだけだったようです。

1980年代後半まで関東を中心にひやむぎには色つきの麺を入れている商品が多かったようですが、1990年代後半から徐々に減っていきました。

その理由として麺を作る工場の機械化がすすみ、商品管理も容易に行われるようになったため、そうめん・ひやむぎ・うどんを取り違えることがなくなったので色つきの麺を入れる必要がなくなったのです。

現在では、そうめんとひやむぎを区別するという実用的な意味はなくなったものの、色つきの麺が入っていることで涼しげで、見た目にも彩りがある、また子どもが喜ぶとの理由でひやむぎだけでなく、そうめんにも色つき麺を入れるようになったのです。

夏にそうめんやひやむぎを食べる時、色つきの麺が入っていると真っ白の中に彩があるので見た目もきれいで食欲もわきますよね。

しかし、以前は実用的な意味で色付き麺を入れていたのには少し驚きましたね。

また、手延べの場合、そうめんとひやむぎは太さで区別がつかないので、食べる際にどちらなのか確認してみてくださいね。

関連:そばの種類とは?更科、田舎、藪、砂場、十割、二八の意味って何?

関連:うどんの発祥と歴史とは?有名なうどんの種類と好きなうどんランキング!

コメント

コメント一覧 (2件)

なぜxなのか

他のsnsではどうか