「てるてる坊主てる坊主 明日天気にしておくれ♪」という歌、小さい頃に歌ったことがありませんか?

「明日晴れてほしいな!」という願いを込めて、てるてる坊主を作って軒先にぶらさげた経験がある方もいらっしゃるのでは?

そんな、てるてる坊主にはどんな由来があるのでしょうか?

また、てるてる坊主の効果は本当にあるのでしょうか?また、逆さにするとどうなるのでしょう?

今回はてるてる坊主についてわかりやすく解説します。

てるてる坊主の由来とは?

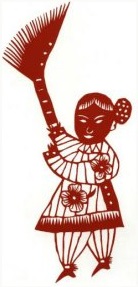

てるてる坊主は、中国から伝わった「掃晴娘(さおちんにゃん)」という風習が由来といわれています。

掃晴娘とは、箒(ほうき)を持った女の子を模した紙人形のことで、雨雲を箒で払ってくれると信じられており、雨が降り続いたときには掃晴娘の紙人形を作り、家に吊るす風習です。

掃晴娘は、晴娘(ちんにゃん)という名の美しい少女の伝説が由来になっています。

ある年の六月、北京をこれまでに無い大雨が襲いました。

雨はいつまでも降り続き、一向に止む気配がありません。

大雨の主である「東海龍王(とうかいりゅうおう)」は北京城内に大雨を降らせ、人々を大いに苦しめました。

晴娘は天に向かって「この雨が止みますように」とお願いしました。

すると、空から「東海龍王の妃になれ、さもなくば北京を水没させる」とお告げがありました。

晴娘は「天に上って東海龍王の妃になります。どうか雨を止ませてください」と返事をしました。

次の瞬間、晴娘の姿は消え、雨は止んだそうです。

それ以来人々は、雨を止ませるために犠牲になってくれた晴娘をしのび、雨が降り続くときには掃晴娘の紙人形を吊るすようになったそうです。

掃晴娘の伝説が日本に伝わったのは平安時代といわれていますが、文献に登場するのは江戸時代中期になってからです。

「てり雛(ひな)」

「てりてり坊主(ぼうず)」

「てるてる法師(ほうし・僧侶のこと)」

「てるてる坊主」

「てれてれ法師」など

さまざまな呼び方で呼ばれており、日本でも紙人形を吊るしていたと考えられています。

また、掃晴娘が日本に来て坊主や法師になったのは次のような理由があると考えられています。

「日本では天気の回復を願うのは僧侶の役目だったから」

「紙を切って作った少女の人形が、頭を丸めた僧侶に見えたから」

「少女よりも僧侶のほうが、効力があると考えられたから」

また、もともとは女の子を模した紙人形が、日本に来て白い布で包んだ形になったのは次の昔話が由来といわれています。

昔々、人々は降り続く雨に困っていたそうです。

殿様は、お経を唱えて祈り、必ず晴れにすることで有名なお坊さんに雨を止ませてほしいとお願いをしました。

しかし、その日も、その翌日も雨は降り続き、一向に止む気配がありません。

殿様は腹を立て、そのお坊さんの首を刎(は)ねてしまいました。

そしてお坊さんの首を白い布に包んで、見せしめとして吊るしたところ、翌日には雨が上がったそうです。

なんだかとても怖い昔話が由来なんですね。

てるてる坊主の効果はあるの?

てるてる坊主の効果が科学的に証明されたことはありません。

てるてる坊主で天気を自在に操れたら、大変なことになってしまいます。

しかし、実際に効果があったと感じる人も少なからずいるようです。

それは「気持ちの問題」だったり「偶然」だと言ってしまえばそれまでですが、てるてる坊主を作ってお願いするほど「晴れてほしい!」と思っている場合、本当に晴れたときは記憶に残りやすいからだともいわれています。

てるてる坊主を逆さにするとどうなる?

てるてる坊主は「晴れを願う」ために作ります。

それを逆さにすると「雨を願う」ものへと変わります。

「明日は雨になってほしい!」と願うときは、てるてる坊主を逆さにするといいそうです。

逆さにしたてるてる坊主は「雨雨坊主」や「降れ降れ坊主」と呼び方が変わります。

もちろん、こちらも科学的に効果が証明されたわけではありません。

あくまで気持ちの問題であり、おまじないや願掛けのようなものですね。

童謡「てるてる坊主」は大正10年(1921年)に発表されました。

「てるてる坊主てる坊主 明日天気にしておくれ」という部分を口ずさむことが多いと思いますが、歌は3番まであります。

「てるてる坊主」

作詞:浅原六郎、作曲:中山晋平

【1番】

てるてる坊主 てる坊主 あした天気にしておくれ

いつかの夢の空のよに 晴れたら金の鈴あげよ

【2番】

てるてる坊主 てる坊主 あした天気にしておくれ

わたしの願いを聞いたなら あまいお酒をたんと飲ましょ

【3番】

てるてる坊主 てる坊主 あした天気にしておくれ

それでも曇って泣いてたら そなたの首をチョンと切るぞ

3番はとても残酷な歌詞だったんですね。

もし晴れの願いが叶わなかったとしても、歌詞のように首をチョンと切ったりしないでくださいね!

関連:てるてる坊主の簡単な作り方と顔の書き方!願いが叶ったらどうする? 処分の仕方

関連:【明日天気になーれ♪】靴や下駄を飛ばして占う天気占いの正式な名前とは?天気占いのやり方

コメント