「明日、天気にしておくれ♪」と歌にもあるように、てるてる坊主を作って、晴れになるようお願いをしたことがありますよね?

「明日、天気にしておくれ♪」と歌にもあるように、てるてる坊主を作って、晴れになるようお願いをしたことがありますよね?

では、てるてる坊主のおかげで願いが叶ったらどうすれば良いのでしょう?

今回は、

てるてる坊主の簡単な作り方

願いが叶ったらどうしたら良いのか?

処分の仕方

などについて解説します。

てるてる坊主とは?

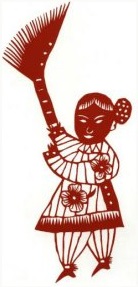

てるてる坊主は、江戸時代(1603年~1868年)に中国から伝わってきたといわれています。

中国では「掃晴娘(さおちんにゃん)」という紙人形が、雨雲を箒(ほうき)で払ってくれると信じられていました。

それが日本にも伝わり、晴れを願う風習として広まったのですが、当時の日本では雨雲を払ったり晴れを願ったりするのは僧侶の役目でした。

そのため”僧侶=坊主”ということで「てるてる坊主」になったといわれています。

てるてる坊主の簡単な作り方!

てるてる坊主のかんたんな作り方をご紹介します。

材料

ティッシュペーパー×2組

ティッシュペーパーは2枚1組になっていますから、一番少ない材料で作る場合は2組必要です。

色紙(いろがみ)やキッチンペーパーで代用することもできますよ。

ひも

ひもがない場合は、リボンで代用することもできます。

ひもがない場合は、リボンで代用することもできます。

輪ゴム

輪ゴムがなければ、ひもやリボンで代用することもできます。

ハサミ

てるてる坊主の形を整えるときに使います。

マジック

てるてる坊主の顔を書くときに使います。

作り方

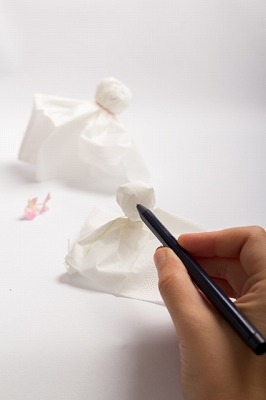

①ティッシュペーパー1組をくるくる丸めます。

② ①で丸めたティッシュペーパーを、もう1組のティッシュペーパーで包みます。

③ 頭の形を整えながら輪ゴムで首の部分をとめます。

この時、てるてる坊主のスカートのようになった裾の部分をハサミで整えても良いですね。

輪ゴムが無い場合は、ひもで代用しましょう!

④ 輪ゴムにひもをつけ、吊るします。

ひもが無い場合は、リボンで代用することもできますね!

てるてる坊主を飾る場所は?

てるてる坊主を飾る場所は、太陽が見える南側または太陽が昇ってくる東側の、窓や玄関、軒下などに吊るすと良いそうです。

雨に濡れないのなら屋外へ、雨に濡れそうなら室内で吊るしますが、どちらにしてもてるてる坊主から太陽が見える場所に吊るしましょう。

てるてる坊主の顔の書き方!願いが叶ったらどうする?

作り方の手順の中に、てるてる坊主の顔の書き方がないのを不思議に思いませんでしたか?

実は、顔を書かないのが正式の作り方だといわれており、「顔を書くと雨が降る」という説があります。

理由は定かではありませんが、顔を書いてから吊るすと雨で顔がにじんでしまい、泣いたような表情になることで雨をもたらすという言い伝えがあるようです。

てるてる坊主の顔を書くのは、願いが叶ったときです。

願いが叶った場合は顔を書いてから処分し、願いが叶わなかった場合は顔を書かずに処分するそうですよ。

てるてる坊主の処分の仕方

願いが叶った場合(晴れた場合)

まず初めに、てるてる坊主の顔を書きましょう。

その後は、てるてる坊主の歌の2番で「わたしの願いを聞いたなら あまいお酒をたんと飲ましょ」とあるように、昔は、願いが叶った場合はお酒を飲ませて、川に流して処分したり、燃やして処分していたそうです。

飲ませる=頭からお酒をかけるということです。

【てるてる坊主の歌 2番】

てるてる坊主 てる坊主 あした天気にしておくれ

わたしの願いを聞いたなら あまいお酒をたんと飲ましょ

※てるてる坊主の歌の歌詞については以下の記事をご覧ください。

関連:てるてる坊主の由来とは?効果はあるの?逆さにするとどうなる?

現在は、川に流すことも自宅で燃やすことも難しいのでお酒をかけたあとは、お焚き上げをしてもらったり、燃えるゴミとして処分すると良いでしょう。

ゴミとして処分する場合、そのままゴミ袋に入れるのはかわいそうなので小さな箱に入れてゴミ袋に入れましょう。

小さな箱は、お菓子の箱などなんでもOKです。

お焚き上げは、不要になって処分する物に感謝し、燃やすことで空へ帰ってもらう儀式のことで、お正月明けに各地で行われる「どんど焼き」もお焚き上げです。

役目を終えたてるてる坊主をお正月まで大事に保管しておいて、「どんど焼き」でお焚き上げをする人もいるようですよ。

願いが叶わなかった場合(晴れなかった場合)

てるてる坊主の歌の3番で「それでも曇って泣いてたら そなたの首をチョンと切るぞ」とありますが、実際に首を切ってしまうのはあまりにもかわいそうですよね。

てるてる坊主の顔を書かずに、願いが叶わなかったことへのけじめとして、首を切るのではなく、てるてる坊主の頭を軽く叩いてから、小さな箱に入れて燃えるゴミとして処分します。

【てるてる坊主の歌 3番】

てるてる坊主 てる坊主 あした天気にしておくれ

それでも曇って泣いてたら そなたの首をチョンと切るぞ

てるてる坊主の正式な作り方は、顔を書かないのですね!

顔のないてるてる坊主はちょっと寂しいですし、子どもたちと一緒に作るのならかわいらしく顔を書いてあげても良いのではないでしょうか。

顔だけではなく、ひらひらした部分に模様を書いてオリジナルのてるてる坊主を作るのも楽しいですよ!

関連:てるてる坊主の由来とは?効果はあるの?逆さにするとどうなる?

関連:どんど焼きの意味とは?期間はいつからいつまで?行けなかったらどうする?

コメント