年末年始の休暇が終わり、お正月気分が抜けきらない頃に「どんど焼き」が行われます。

「どんど焼き」とは一体どのような行事なのでしょうか?

今回は「どんど焼き」の意味や期間がいつからいつまでなのか、行けなかったらどうするかなどについてわかりやすく解説します。

どんど焼きの意味とは?

どんど焼きは、 年神様が空へ帰っていくのをお見送りし、無病息災や五穀豊穣などを祈願する行事です。

年神様とは、お正月に各家にやってくる豊作や幸せをもたらす神様ことです。

やぐらなどを組み、火をつけ、お正月飾り(しめ飾り、門松など)や書き初めなどを燃やします。

年神様はこの時の煙に乗って空へ帰っていくと考えられています。

また、どんど焼きの火や煙に当たることで、その一年を無病息災で過ごせるといわれています。

どんど焼きは、地域によって呼び方が異なり、ほかにも

「どんどん焼き」

「どんと焼き」

「左義長(さぎちょう)」

などの呼び方があります。

地域によっては、どんど焼きの火で餅や団子を焼くこともあります。

餅や団子を食べることで虫歯ができない・健康に過ごせるといわれています。

どんど焼きの歴史とは?

どんど焼きの起源は定かではありませんが、平安時代(794年~1185年)に宮中で行われていた「左義長(さぎちょう)」という行事が由来という説があります。

左義長は、1月15日の小正月(こしょうがつ・昔のお正月のこと)に行われる火祭りで、平安時代のお正月遊びで用いる毬杖(ぎっちょう)という木製の杖3本を陰陽師(おんみょうじ・天文や医療などを行う官職)が焼き、その年の吉兆などを占ったそうです。

毬杖とは、木製の杖(つえ)を使って木製の毬(まり)を相手陣に打ち込む当時の平安貴族のお正月遊び、またはその杖のことです。

3本の毬杖(ぎっちょう)を用いることから「三毬杖(さぎちょう)」と呼ばれるようになりました。

「三毬杖」が、なぜ「左義長」になったのかは定かではありません。

また、左利きのことを「ぎっちょ」という事がありますが、左義長が由来という説があります。

この左義長の風習が庶民の間にも広まりどんど焼きになったといわれています。

そのため、現在でもどんど焼きのことを左義長と呼ぶ地域があるのですね。

左義長がなぜ「どんど焼き」という名称になったのかは定かではありませんが以下のような説があります。

燃やすときに「尊(とうと)尊(とうと)」、または「尊(どうと)尊(どうと)」と囃(はや)しながら燃やしていたのが訛り、「どんど」や「どんと」になった。

他にもどんどん燃える様子から「どんど焼き」や「どんと焼き」になったという説があります。

また、小正月とは、旧暦1月15日のことです。

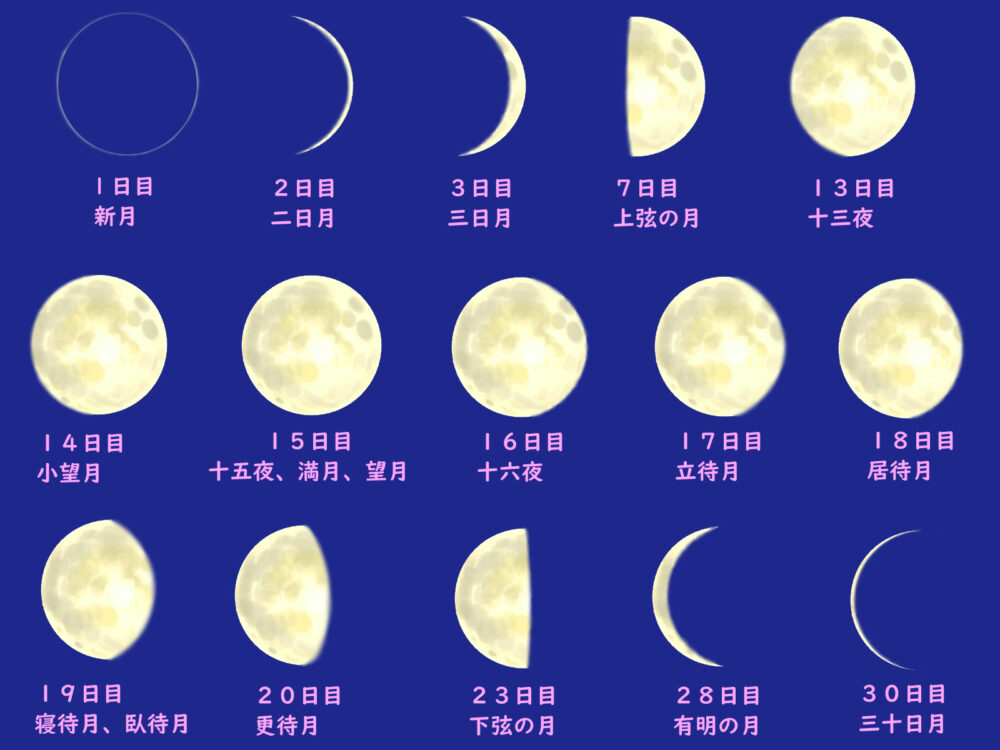

旧暦では、新月の日を毎月1日とし、15日が満月、そして次の新月までを一ヶ月としており、小正月である1月15日は満月にあたります。

昔の日本人は満月には特別な力があるめでたいものとして、中国式の暦が導入される前は一年で初めての満月の日を「元日」にしていたと考えられ、その名残が小正月の起源だと考えられています。

明治5年(1872年)に現在の暦が採用されたことになってからは、そのままの日付の1月15日を「小正月」と呼ぶようになりました。

ただし、新暦では月の運行を考慮していませんので、小正月が満月になるとは限りません。

関連:【2024年】小正月はいつ?語源と由来、行事と食べ物の意味とは?

関連:【2024年】成人式はいつ・何をする?年齢は何歳?行かないと後悔する?

どんど焼きの期間はいつからいつまで?

どんど焼きは、もともと小正月の行事なので1月15日に行われていました。

1月15日は成人の日で祝日でしたので、多くの地域でこの日に行われていたようです。

しかし、2000年からハッピーマンデー制度が導入され、成人の日が1月第二月曜日になってからは1月15日にこだわらず、成人の日に行ったり、1月15日が平日の場合には前後の土日に行うよう行われるようになりました。

また、松の内(まつのうち)が1月7日の地域では、1月7日から1月15日ごろにどんど焼きを行い、1月15日の地域では、1月15日から1月中に行われることが多いようです。

松の内とは、門松やしめ縄、正月花(縁起の良い花を活けたもの)などのお正月飾りを飾っておく期間のことをいいます。

松の内は地域によって異なり、関東をはじめほとんどの地域では1月7日まで、関西では1月15日までとなっています。

関連:松の内の意味とは?いつからいつまで?関東と関西で違う?

正月飾りは、一般的には松の内が明けたら片付け、どんど焼きで処分します。

松の内が明けて、どんど焼きまでに日数がある場合でも、正月飾りをそのまま飾りっぱなしにするのではなく、取り外して保管しておくのが作法です。

関連:しめ縄、しめ飾り、正月飾りの違いとは?いつ取り換えていつまで飾りどのように処分する?

神社やお寺によっては、どんど焼きの数日前から受付をしていたり、どんど焼きで燃やすものを保管する場所を設けられていますので、当日行けない場合は事前に持って行くよいいですよ。

また、どんど焼きを2月や3月に行う神社やお寺もありますので、事前に確認しておくと安心です。

どんど焼きに行けなかったらどうするの?

どんど焼きの会場に行ったけれど、すでに火が消えていて間に合わなかった!

日程を確認していたのに忘れた!

気付いたときには、日にちが過ぎていた!

などなど、いろいろな事情でどんど焼きに行けないこともあると思います。

そのような場合でも、神社やお寺に持って行けば受付てくれることがほとんどです。

また、正月飾りは縁起物ですが、さまざまな事情でゴミとして処分することもあるかもしれません。

その際は、塩で清めてからゴミに出すようにしましょう。

燃えるゴミに出して大丈夫です。

ただし、門松など大きなものは粗大ごみのサイズになることもありますので、お住いの自治体の粗大ごみ処理の方法を確認してくださいね。

どんど焼きで燃やしていいものは?

・正月飾り(門松、しめ縄など)

・破魔矢

・お札

・古いお守り

・おみくじ

・祈願成就しただるま

・書き初め

などは燃やしていいです。

お正月飾り以外のものは事前に確認をしておきましょう。

また、燃やす時に有害物質が出てしまうプラスチックや化学繊維、燃え残ってしまうガラスなどは取り外してから燃やす場合もありますので、神社やお寺、地域の人の指示に従ってください。

関連:破魔矢(はまや)とは?2024年の飾り方、処分の仕方と時期

「どんど焼き」はいつの季語?

どんど焼きは新年の季語です。有名な俳句は以下のものがあります。

●小林一茶

『どんど焼き どんどと雪の 降りにけり』

どんど焼きがどのようなものかわかりましたか?

昔ながらの風習ですが、最近は煙が迷惑と言われたり、火災の心配や有害物質の問題などの理由で行わなくなった地域も多いようです。

昔ながらの風習が無くなることはちょっと寂しいですが、時代の流れを考えると仕方のないことなのかもしれませんね。

関連:書き初めの意味と由来とは?2024年はいつ?小学生用の筆は何号?道具の選び方!

関連:【新年の俳句30選】有名な新年の俳句一覧 名作俳句の作者・季語・意味とは?

コメント