「お正月」とは言わずと知れた、新しい年をお祝いする一年の最初の行事のことですが、それと似た言葉で「小正月」というものがあるのをご存知でしょうか?

今回は小正月の意味や由来、また、2025年はいつなのか、行事や食べ物についてご紹介します。

小正月2025年はいつ?

小正月の読み方は「こしょうがつ」です。

2025年の小正月は1月15日(水)です。

1月15日だけではなく14日の日没から15日の日没までや14日から16日までの3日間と考えることもあります。

小正月の語源と由来とは?

小正月の語源は旧暦の正月を「大正月」というのに対し、1月15日を「小正月」といったことに由来しています。

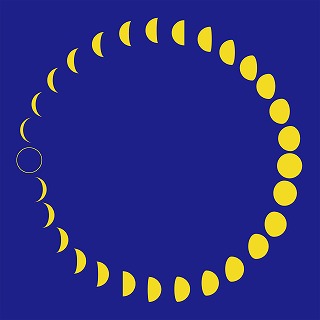

旧暦(太陰太陽暦)では、新月の日を毎月1日としており、15日(十五夜)が満月、そして次の新月までを一ヶ月としていました。

ですから、旧暦では小正月の1月15日は満月にあたります。

昔の日本人は満月は特別の力があるめでたいものとして、中国の暦が導入される前は、一年で初めての満月の日を「元日」にしていたと考えられています。

その名残りが「小正月」の起源だといわれています。

また、小正月は一年の最初の満月という特別な日であることから、男子の「元服(げんぷく・成人の儀式)」が行われていました。

現在、成人の日はハッピーパンデー制度の導入により1月の第2月曜に移動しましたが、以前は毎年1月15日に行われていました。

それは江戸時代まで元服が小正月に行われていたことに由来しています。

明治5年(1872年)に新暦(太陽暦・グレゴリオ暦)が採用されたことにより、

正月(元日から松の内まで)を「大正月(おおしょうがつ)」

1月15日を「小正月」

と呼ぶようになりました。

但し、新暦では月の運行を考慮していませんので小正月が満月になるとは限りません。

関連:松の内の意味とは?いつからいつまで?関東と関西で違う?

また、小正月は「女正月(おんなしょうがつ)」とも呼ばれ、年末年始に忙しく働いた女性をねぎらう日でした。

女性が実家に帰省してゆっくり過ごしたり、正月気分を味わえる日でもあったそうです。

その他、

「花正月(はなしょうがつ)」」

「小年(こどし)」

「二番正月(にばんしょうがつ)」

「若年(わかとし)」

などとも呼ばれています。

小正月の行事とは?

大正月が年神様(としがみさま・毎年お正月に各家にやってくる豊作や幸せをもたらす神様)やご先祖を迎える行事なのに対し、小正月は農業に関する行事が多いのが特徴です。

「豊作祈願」

「吉凶占い」

「悪霊払い」

が、小正月に行われる主な行事です。

豊作祈願

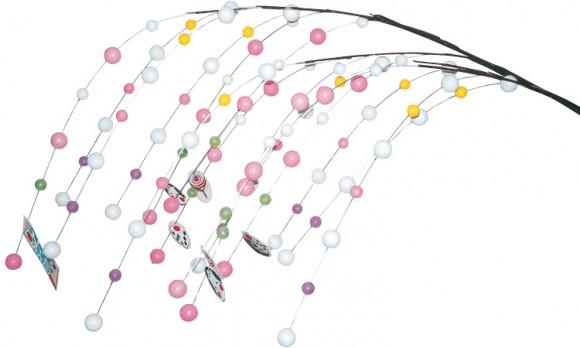

「餅花(もちばな)」を飾り、豊作を祈ります。

餅花とは、紅白の餅を柳などの木に飾り付けたもので、実った稲穂に見立てて飾ったり、雪原を田んぼに見立てて農作業の身振りをすることで、豊作を祈ります。

餅花は小正月のことを「花正月」と呼ぶようになった由来といわれています。

餅花はほかに

「稲の花(いねのはな)」

「花餅(はなもち)」

「生り餅(なりむち)」

などの呼び方があります。

吉凶占い

お粥を炊いて、その年の農作物の吉凶を占います。

神社で行われる神事のひとつで、「筒粥神事(つつがゆしんじ)」や「粥占神事(かゆうらしんじ)」などと呼ばれています。

現在も各地の神社で行われていますが、占い方は神社によって違うそうです。

悪霊払い

現在でも日本各地の神社や田んぼで行われているのが「どんど焼き」と呼ばれる悪霊祓いの火祭りです。

「とんどやき」

「どんどんやき」

「道祖神(どうそじん)祭り」

「左義長(さぎちょう)」

「お焚き上げ」

など、同じ火祭りですが呼び名はさまざまです。

この火祭りでは、大正月に飾っておいた門松やしめ飾り、書き初めや前年のお札などを集めて盛大に燃やします。

悪霊払いのほかに、その時に出る煙に乗って大正月にやってきた年神様が天上へ帰っていくと言われており、その火にあたると若返ると考えられていたり、餅や団子をその火で焼いて食べることで五穀豊穣や無病息災を願ったと言われています。

小正月の食べ物とは?

小正月には、「小豆粥(あずきがゆ)」を食べる習慣があります。

うるち米に小豆を混ぜて炊いて、お餅を入れて食べます。

小豆の朱色には邪気を祓う力があると言われており、小豆粥を食べることで一年間の無病息災を願います。

また、小豆粥の炊き上がりによってその年の吉凶を占う神事があり、そのことも小正月に小豆粥を食べるようになった理由のようです。

日本の多くの地域で、小正月の行事は現在も受け継がれています。

お正月が終われば、近所の神社や田んぼで盛大に火祭りが行われる地域もあるでしょう。

小豆粥を振舞う神社もあるそうです。

お住いの地域ではどのような小正月の行事があるのか、一度調べて出かけてみてはいかがでしょうか?

関連:行事食の意味と由来とは?春夏秋冬(1月~12月)季節の食べ物と旬の食材一覧

関連:冠婚葬祭の漢字「冠」「婚」「葬」「祭」の意味とは?行事一覧

関連:「祝日」「休日」「 振替休日」「国民の休日」「ハッピーマンデー」の違いと意味とは?

コメント