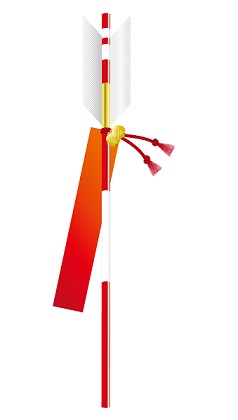

お正月に初詣に行くと、羽のついた矢「破魔矢」を手にしているのを見かけませんか?

実際に手に入れたけれど、どこにどのように飾ればいいのか・・・どのタイミングで処分をするのか・・・悩んでしまったことはありませんか?

今回は、破魔矢の飾り方、処分の仕方とその時期などについてわかりやすく解説します。

破魔矢とは?

破魔矢の読み方は「はまや」です。

破魔矢は お正月の縁起物で、神社やお寺で授与される矢のことをいいます。

破魔矢には「魔を破り、災厄を祓(はら)う矢」という意味があります。

「破魔弓(はまゆみ)」といわれる弓とセットにすることもあります。

破魔矢は正月の縁起物であるだけでなく、 赤ちゃん(男の子)の初めてのお正月を祝って贈るものでもあります。

ちなみに、女の子は羽子板です。

また、 家を新築した時に鬼門(きもん・北東のこと。鬼が出入りする方角で万事に忌むべき方角のこと)に向けて弓矢を立てることもあります。

関連:羽子板を初正月に贈る意味とは?羽根つきはなぜ顔に墨を塗る?

神社やお寺では、お札やお守りなどを「販売する」「購入する」とは表現しません。

神様や仏様から「授けていただくもの」ということで「授与(じゅよ)」という言葉を使います。

お札やお守りには、神様や仏様が宿っていらっしゃるという考え方もありますので、神様や仏様を「売り買いする」という表現は適切ではないのですね。

実際、お札やお守りがたくさん並べられている場所も「売り場」ではなく「授与所」と書かれています。

破魔矢の由来は?

正月に行われていた「射礼(じゃらい)」という弓で的を射る儀式が由来とされています。

射礼は、おもに平安時代(794年~1185年)、宮中の年中行事として毎年1月17日に天皇臨席のもと行われていました。

弓矢は邪気を払う力を持つ神聖な道具として扱われたことから、正月に弓矢を使った儀式を行うことで邪気を打ち払い、その年の健康や豊作を祈願したのです。

破魔矢の「はま」は、的(まと)という意味があり、的を射る矢を「はま矢」、弓を「はま弓」と呼んだそうです。

「はま」が「破魔」に通じるということで、いつのころからか「破魔矢」という漢字が当てられるようになったといわれています。

破魔矢はお正月の男児の遊び道具にもなっていましたが、江戸時代(1603年~1868年)には子供が無事に成長することを祈る縁起物として、装飾をした弓と矢が男児の初正月に贈られるようになりました。

その後、矢だけが魔除けとしてお正月に神社で授けられるようになったと考えられています。

破魔矢の2025年の飾り方は?

破魔矢は、神棚や床の間に飾ります。

また、外から邪が入らないように玄関に飾ったり、家族が集まるリビングに飾っても良いです。

飾る時は、破魔矢を見降ろさないように、大人の頭の高さよりも高い位置に飾ります。

破魔矢は立てて飾っても横に寝かせて飾ってもいいです。

立てて飾る場合は、矢が下を、羽根が上を向くように飾るのが一般的です。

また、矢の向きは厳密には決まりはありませんが、「鬼門(北東の方角)」または「凶の方角」に矢のとがっている方を向けると言われています。

凶の方角とは?(矢のとがっている方を向ける方角)

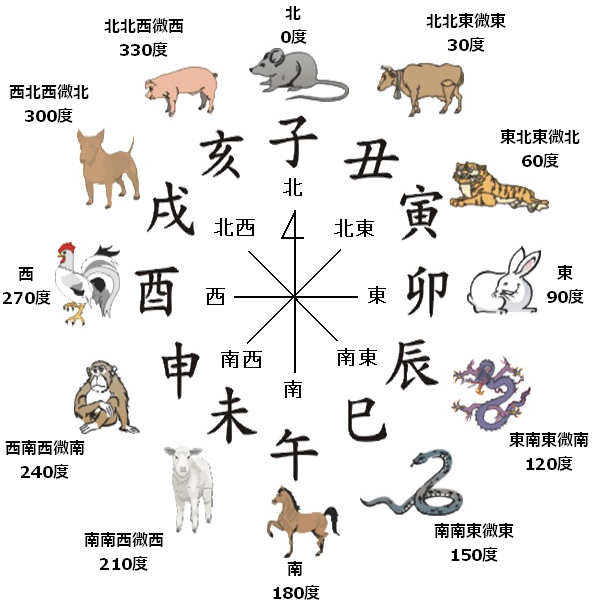

凶の方角は、その年の干支(正確には十二支)によって決まっています。

干支はそれぞれ方角が当てはめられていて、その年の干支の反対側の方向が凶になります。

2025年は巳(へび)年なので亥(いのしし)の方角が凶になります。

| 干支 (十二支) |

方角 |

| 子年 | 午の方角(南・180度) |

| 丑年 | 未の方角(南南西微西・210度) |

| 寅年 | 申の方角(西南西微南・240度) |

| 卯年 | 酉の方角(西・270度) |

| 辰年 | 戌の方角(西北西微北・300度) |

| 巳年 | 亥の方角(北北西微西・330度) |

| 午年 | 子の方角(北・0度) |

| 未年 | 丑の方角(北北東微東・30度) |

| 申年 | 寅の方角(東北東微北・60度) |

| 酉年 | 卯の方角(東・90度) |

| 戌年 | 辰の方角(東南東微南・120度) |

| 亥年 | 巳の方角(南南東微東・150度) |

ということで 矢のとがっているほうを「北北西微西・330度」の方角に向ければいいですね。

方位磁石で方角を確認して、凶の方角に矢を向けるといいでしょう。

スマホのアプリに「コンパス」や「方位磁石」というものがあり、角度がわかるものもありますのでそれで確認すると良いですね。

ただし、厳密には決まりはないそうなので「だいたいこの方角かな?」という程度や「方角がわからないから頭より高い位置でいいかな?」ということでも全く問題はないそうですよ。

関連:【2025年】今年の干支は巳(へび)!干支の順番の由来と覚え方

破魔矢の処分の仕方と時期

破魔矢の効果は一年間といわれています。

一年間飾っておいた破魔矢は、授与した神社やお寺に返納しましょう。

神社やお寺の敷地内に、古いお札やお守り、破魔矢などを収める場所が設けてあることも多く、賽銭箱が設置されている場合もあります。

その場合は、授与した破魔矢と同じくらいの金額を目安に納めましょう。

そういう場所がない場合は、神社やお寺の職員に訪ねてみましょう。

納められた古いお札やお守り、破魔矢などは、神社なら「お焚き上げ(おたきあげ)」、お寺なら「焼納(しょうのう)」という方法で処分されます。

浄火(じょうか・神聖な火、清浄な火)によって焼いて処分するのですね。

処分する時期は特に決まりはありませんが、1月15日の小正月に「どんど焼き」や「どんどん焼き」と呼ばれるお焚き上げをする神社が多いのでそれまでに納める人が多いようです。

もしも引っ越しなどで、授与した神社やお寺に納めることが難しい場合は、近所の神社やお寺に納めても問題はありません。

神社のものは神社、お寺のものはお寺へ納めましょう。

関連:【2025年】小正月はいつ?語源と由来、行事と食べ物の意味とは?

破魔矢だけでなく、お守りやお札なども、効果は一年間といわれています。

初詣に行くときは、一年前に授与したものを持っていき、新しいものを授与して帰るようにすれば、うっかり忘れることもないかもしれません。

一年間の感謝を込めてお納めし、新しいものを授与したいですね。

神様や仏様から授かったもの・・・という気持ちを忘れず、一年間家を守ってくださるものと思えば、粗末に扱うこともないのではないでしょうか。

関連:賽銭の意味って何?いくらがいいの?縁起のいい金額とは?

関連:意外と知らないおみくじの順位。待ち人の意味は?凶は持ち帰る?

関連:初詣はいつからいつまでに行けばいい?その意味とは?神社とお寺どちらがいい?

関連:どんど焼きの意味とは?期間はいつからいつまで?行けなかったらどうする?

コメント