最近はお正月に羽根つきで遊んでいる女の子を見かけることはなくなったように思いますが、羽子板を女の子の初正月に贈る習慣があります。

その意味はとは一体どんなものなのでしょうか?

また、羽根つきをして負けた人は顔に墨を塗りますが、なぜなのでしょうか?

今回は羽子板を初正月に贈る意味と、羽根つきのときになぜ顔に墨を塗るのか、その理由をご紹介します。

羽子板とは?

読み方は「はごいた」です。

羽子板は、「毬杖(ぎっちょう)」が起源といわれています。

毬杖とは、先がヘラのような形をした杖(つえ)で毬(まり)を打ち合う遊びです。

毬杖は奈良時代(710年~794年)までは神事として宮中で行われていましたが、平安時代(794年~1192年ごろ)の終わりごろになると、次第に庶民に広まっていきました。

鎌倉時代(1185年ごろ~1333年)に毬杖の杖が変化して、羽根つきの羽子板になったと考えられています。

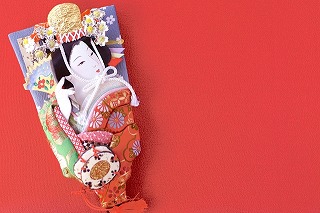

室町時代(1336年~1573年ごろ)になると、羽子板は羽根つき用と、贈り物用に分かれていき、江戸時代(1603年~1868年)に入ると、歌舞伎役者を押し絵(布に綿入れた立体的な絵柄)で仕上げた飾り羽子板が登場して女性たちの間で大人気になりました。

現在の飾り羽子板には、昔ながらの美しい日本女性以外に、女の子に人気のキャラクターが装飾されているものもあります。

関連:歳の市(年の市)・羽子板市の意味や由来とは?2025年東京の開催情報

羽子板を女の子の初正月に贈る意味とは?

江戸時代には、羽根つきが女の子のお正月の遊びとして定着していき、女の子の初正月に羽子板を贈る習慣ができたといわれています。

(ちなみに男の子の初めてのお正月には破魔矢を贈ります。)

関連:破魔矢(はまや)とは?2025年の飾り方、処分の仕方と時期

女の子の初めてのお正月に羽子板を贈るのは、以下の理由があります。

厄除けのため

様々な災いを「はね(羽根)のけ」て、健やかに、美しく育つよう願いが込められています。

また、羽根をつく音が邪気や厄など悪いものを祓うと考えられています。

無病息災を願う

羽根つきで使用する羽根の先についている黒い球は、「無患子(むくろじ)」という木の種です。

「無患子=子どもが患わない」といわれていることから無病息災を願う意味があります。

このように羽子板には、様々な災いをはねのけて、健やかに育つよう願いが込められているのです。

女の子の初めてのお正月に贈る羽子板は、飾り羽子板です。

飾り羽子板は飾っておくものなので、豪華な装飾がされていて重く、木のケースに固定されたり、ガラスケースに入ったりしているものもあります。

飾り羽子板では、羽根つきはしません。

羽根つき用の羽子板は、遊ぶことを目的に作った装飾がほとんどない板に絵を描いただけのシンプルな羽子板です。

お正月に羽根つきをする理由とは?

お正月に羽根つきで遊ぶのは飾り羽子板を贈るのと同じで、一年の始まりであるお正月に無病息災を願い、厄除けをするためです。

すでに説明したとおり、羽根つきの羽根には、無患子(むくろじ)が使われており、子どもが病気にならないようにという願いが込められています。

羽根つきで顔に墨を塗るのはなぜ?

羽根つきは、2つの遊び方があります。

揚羽根(あげばね)

ひとりで打ちます。

羽根を真上に打ち上げ、羽根が落ちてきたらまた打ち上げます。

羽根を落とさずに何回打ち上げられるか数えます。

ひとりで新記録に挑戦するのも良いですし、複数人で数を競って数の多い人を勝ちとしても良いです。

追羽根(おいばね)

ふたりで打ち合います。

ふたりが向き合って、相手に向かって羽根を打ち、羽根が飛んで来たら打ち返します。

羽根を落とした人が負けです。

羽根つきでは、勝った人が負けた人の顔に墨を塗りますがそれはなぜなのでしょうか?

墨を塗るのは、追羽根の時です。

現在で言う「罰ゲーム」というルールなのだと思ってしまいますが・・・もともとの意味は違ったようです。

先述したとおり、羽根つきの羽根には、無患子(むくろじ)が使われており、子どもが病気にならないようにという願いが込められています。

このことから、羽根つきは打ち合いを競うのではなく、お互いの健康を願って長く打ち続けるものなのだそうです。

長く打ち続けるといっても、羽根を落としてしまうことは当然あります。

このとき、お互いの健康への願いが途切れてしまっても、 鬼が嫌う黒い色を、魔除けの意味を込めて塗ることで、身を守れると考えられていました。

現在は罰ゲームの意味で墨を塗るため、追羽根だけではなく揚羽根で負けた人に塗ることもありますが、羽根つきの遊び方に厳格なルールがあるわけではありませんので、その場でみんなが楽しめるように決めると良いですよ。

羽子板には、女の子の健やかな成長を願う意味があることがわかりましたね。

また、羽根つきで墨を塗るのも、罰ゲームではなく魔除けの意味があったのですね。

もしも、お正月に羽根つきをする機会があったら、墨を塗る時には「あなたの健康を願って塗るのよ」と話しながら塗るといいのかもしれません。

負けたことへの罰ゲームよりも、健康を願っていると言われた方が、うれしいですよね、きっと。

関連:お正月にすごろくをする意味とは?名前の由来と語源、遊び方とルール説明

関連:お正月に凧揚げをする意味や由来とは?昔はイカだった?凧の語源とは?

関連:お正月に独楽回し(コマ回し)をする意味とは?独楽の起源や歴史とは?

コメント