12月に入ると新しい年を迎えるお正月の準備で忙しくなりますね。

そんなとき「歳の市」「羽子板市」が開かれるという情報を耳にすることがあるかもしれません。

年末の忙しい時期に開かれる「歳の市」「羽子板市」にはどのような意味が由来がるのでしょうか?

東京の開催情報についてもご紹介します。

歳の市とは?

読み方は「としのいち」です。

歳の市は、年末にお正月用品や縁起物などを売る市のことです。

主に、お正月に必要な正月飾りや、海産物、乾物、餅などを売ることを目的としており、バザーのようなものと考えるとわかりやすいかもしれません。

「市」は神社仏閣の前で定期的に行われていましたが、歳の暮れに行われる市にはお正月の準備のために人が大勢訪れるようになり、定期的な市とは別に「歳の市」と呼ぶようになりました。

現在は「晦日市(みそかいち)」「十日市(とおかいち)」などと名前のつけられた市もありますが、いずれもお正月用品や縁起物を売る「歳の市」です。

酉の市(とりのいち)というものもありますが、これは歳の市が枝分かれしたものといわれています。

関連:【2025年】酉の市とは?熊手の値段の相場は?飾り方や処分について

歳の市のはじまりは、江戸時代(1603年~1868年)初期の浅草だといわれています。

江戸時代の中期ごろまでは歳の市は浅草に限られていましたが、次第に江戸の各地へ広がりました。

明治時代(1868年~1912年)以降は、お正月用品は通常の商店で購入するようになったことから、歳の市は次第にすたれていき、江戸の各地で開かれていた歳の市は数が減ってしまいました。

歳の市のはじまりといわれている浅草では、羽子板市に重点が移り現在も続いています。

羽子板市とは?

読み方は「はごいたいち」です。

歳の市がはじまったころは、浅草でもお正月用品が中心に売られていました。

そのうち浅草の浅草寺の歳の市では、羽根つき用の羽子板も売られるようになります。

羽子板に人気の歌舞伎役者の舞台姿が似顔絵として貼り付けられるようになると江戸の女性たちは贔屓(ひいき)の役者の羽子板を競うように買い求めたそうです。

また、羽子板の羽根には女児が健やかに育つよう願いが込められ、女児の出産には羽子板を贈る習わしがありました。

女児の健やかな成長を願う羽子板と、女性たちが心をときめかせて買い求めた羽子板は、華やかで人目をひくようになり、歳の市には欠かせないものとなりました。

そのため、浅草寺の「歳の市」は「羽子板市」とも呼ばれるようになりました。

浅草寺の羽子板市では、主に押絵羽子板(おしえはごいた)が販売されています。

桐の羽子板に押絵(おしえ)で装飾を施したもので、「狂言物(きょうげんもの)」「見立て物」「変わり羽子板」があります。

押絵とは、厚紙などの台紙に布を貼ったり、布の中に綿を入れて厚みを持たせた部品を作り、その部品を組み合わせて立体的な絵を作る技術です。

「狂言物」は「役者物」とも呼ばれています。

歌舞伎狂言をモチーフとしており、歌舞伎役者の表情や仕草を躍動的に表現しています。

「見立て物」は、歌舞伎舞踏がモチーフとなっており、女性の舞を表現しています。

「変わり羽子板」は、アニメキャラクターやマスコットキャラクター、有名人、干支などがモチーフとなっています。

羽子板市での買い方は?

まずは、どのような羽子板があるのか見て回りましょう。

お店によって取り扱う商品やテーマが違いますし、押絵羽子板を作る職人も違いますから、自分が気に入ったものを見つけましょう。

羽子板市では、値段が書かれている羽子板もありますが、多くの羽子板に値段が書かれていません。

これは、お客さんとお店の値引き交渉が羽子板市の醍醐味でもあるからです。

羽子板の相場は、以下の通りです。

小:3000~5000円くらい

中:1~2万円くらい

大:数万円~数十万円

特に、大サイズは値段が書かれていないことが多いです。

「購入したい」と思った羽子板を決めたら、お店の人に値段を聞きます。

提示された値段ですんなり購入するのではなく、値引き交渉をしてお店の人との交渉を楽しみます。

双方が納得して値段が決まったら、羽子板を購入します。

この時、最終的に決まった値段で支払うのではなく、「縁起物をありがとうございます、これはご祝儀です」と、値切った分をご祝儀として渡します。

最初に提示された値段で購入するということですね。

ご祝儀ですから、値切った分以上を支払う人もいます。

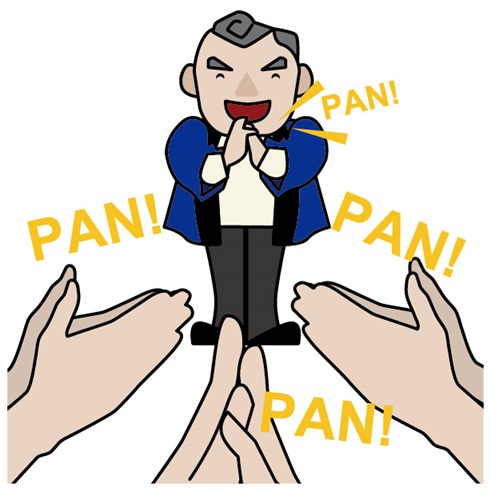

羽子板を購入すると、お店の人たちが縁起の良い三本締めをしてくれますので、一緒に三本締めをしましょう。

三本締めは以下の手順です。

①最初に「お手を拝借」と声かけがあり

②「いよーお」と音頭を取ったら全員で「パパパン パパパン パパパンパン」と手拍子

③「よっ」と合いの手が入って「パパパン パパパン パパパンパン」と手拍子

④「もう一丁」または「もう一本」と合いの手が入って「パパパン パパパン パパパンパン」と手拍子

⑤「ありがとうございました」と唱和して拍手をして終了

三本締めについての詳細はこちらをご覧ください。

関連:一本締め、一丁締め、三本締めの違いとは?意味や使い分け、やり方について

歳の市(年の市)・羽子板市 東京の開催情報

それでは東京の歳の市・羽子板市の開催情報をご紹介します。

浅草寺

毎年12月17日~19日の3日間、浅草寺の境内で行われます。

時間は9時~21時ごろ

東京都台東区浅草2-3-1

TEL 03-3842-0181

外部リンク:浅草寺 歳の市・納めの観音(羽子板市)

大國魂神社

毎年12月31日

時間は10時~18時

東京都府中市宮町3-1

TEL 042-362-2130

外部リンク:大國魂神社 晦日市

高幡不動尊金剛寺

毎年12月28日

東京都日野市高幡733

TEL 042-591-003

外部リンク:高幡不動尊金剛寺 歳の市

薬研掘不動尊

毎年12月26日~28日

東京都中央区東日本橋2-6-8

TEL 03-3866-6220

外部リンク:薬研掘不動尊 納めの歳の市

歳の市とは、新しい年を迎える準備には欠かせない行事だったことがわかりましたね。

特に、浅草寺の羽子板市は、当時の女性たちには心ときめくイベントだったようです。

現在のように写真や動画がない時代です。

羽子板に貼られた歌舞伎役者の絵を眺めるだけで、幸せな気持ちになっていたのかもしれませんね。

今回ご紹介した東京の神社やお寺で開催される以外にも、日本各地の神社やお寺、商店街などでも歳の市は開催されていますので、お正月に必要なものを買いに訪れてみてはいかがでしょうか?

関連:羽子板を初正月に贈る意味とは?羽根つきはなぜ顔に墨を塗る?

関連:【2025年】酉の市とは?熊手の値段の相場は?飾り方や処分について

関連:四万六千日の由来と意味とは?2025年はいつ?ほおずき市の由来

コメント