「もういくつ寝ると お正月 お正月には凧揚げて コマを回して遊びましょう♪」

童謡「お正月」の歌詞にあるように、凧揚げは昔からお正月の定番の遊びでした。

それでは、なぜお正月に凧揚げをするのか、その意味や由来をご存知ですか?

また、昔は凧ではなくイカだったそうです?なぜなのでしょうか?

凧の歴史とは?

凧の読み方は「たこ」です。

凧の起源は中国といわれており、「紙鳶(しえん)」と呼ばれていました。

紙鳶の「鳶」は「トビ」のことで、紙で作ったトビを意味します。

紙鳶には、伝説上の生物である鳳凰(ほうおう)や竜、鳥や獣などが描かれており、軍事目的で作られたともいわれています。

鳳凰

日本には平安時代(794年~1192年ごろ)に伝わってきたと考えられており、「紙鳶(しえん)」または「紙老鴟(しろうし)」と呼ばれ、最初は貴族の遊びだったようです。

紙老鴟の「鴟」もまた「トビ」のことで、紙で作ったトビを意味します。

戦国時代(1467年~1590年ごろ)には武士が凧を通信手段のひとつとして使用したそうです。

また、中国の凧とは別に、中近東やインドを発祥とする菱形(ひしがた)の凧が日本に伝わっています。

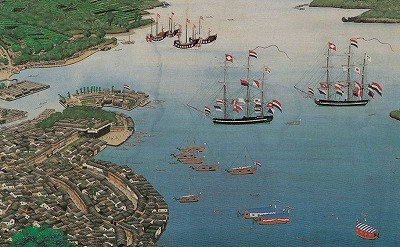

菱形の凧は大航海時代(15世紀半ばから17世紀半ごろ)にヨーロッパに伝わり、それがオランダから東南アジア経て、当時、外国との交易があった長崎に伝わったといわれています。

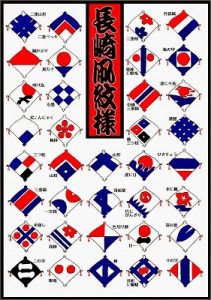

長崎では、凧のことを「ハタ」や「ハタ揚げ」と呼ぶのですが、その由来には諸説あります。

凧に描かれた模様が、そのころ交易でやってきていた南蛮船の旗や、信号標識旗などの「旗(はた)」のデザインを模したものだったことから、「ハタ」と呼ぶようになったという説があります。

ほかにも外国船の乗組員が凧揚げをしているのを見た長崎の人が「それはなんですか?」と尋ねたところ、インドネシア出身の乗組員がインドネシア語で凧を意味する「パタン」と答え、それが「ハタ」と聞こえたことが由来という説があります。

その他、凧のことを

東北では「てんぐばた」

群馬や長野では「たか」

中国地方では「たつ」

と呼びますが、由来などは定かではありません。

凧は江戸時代(1603年~1868年)前までは、貴族や武士の一部で遊ばれていただけで、一般にはあまり普及していませんでした。

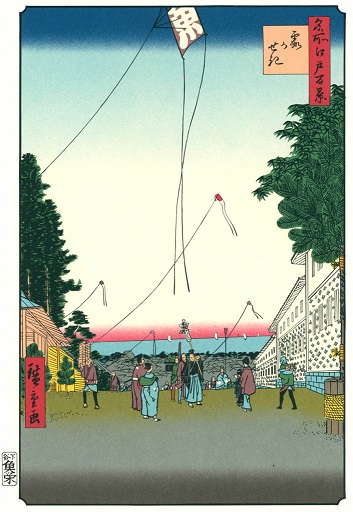

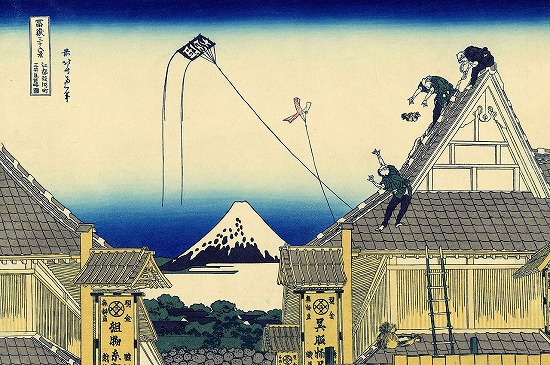

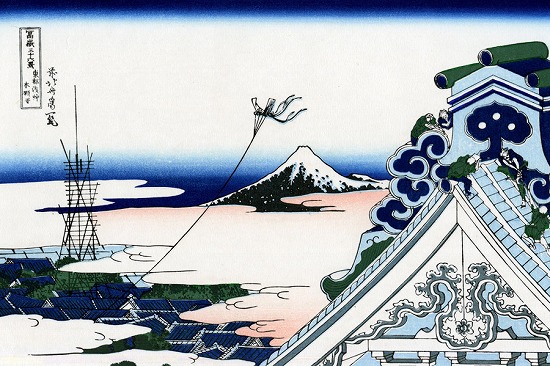

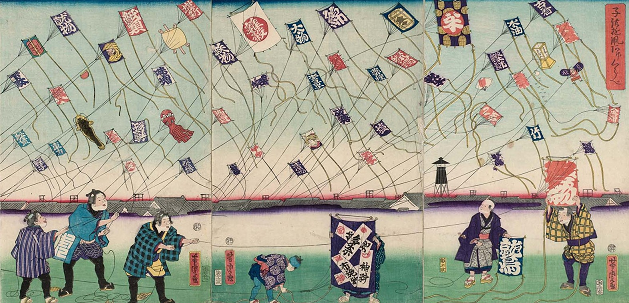

しかし、江戸時代になると凧揚げは庶民にも広まり大人気となりました。

はじめは子どもたちが遊びだったようですが、次第に大人たちの間でも人気となり、凧の大きさや凧揚げの高さを競ったりしたそうです。

また、凧には色鮮やかな浮世絵や文字が描かれ、とても華やかだったそうですよ。

明治時代以降、近代化が進む日本は電線が増えていき、凧揚げができる場所が減っていきました。

現在、凧揚げができる場所はそれほど多くありません。

公園や河川敷などで凧揚げをする人が多いと思いますが、高さ制限が設けられている場合があります。

また、空港が近い場所では飛行機の運行を妨げるため、航空法によって凧揚げが禁止されていますので、注意が必要です。

凧の語源とは?昔はイカだった?

「凧(タコ)」の語源ですが、もともと凧は形がイカに似ていることから「いかのぼり」または「イカ」と呼ばれていました。

すでに説明したとおり、江戸時代になると凧揚げは大人気となったのですが、大きな凧が落下して住居や畑に被害を及ぼしたり、大名行列に落ちるなど事故が頻発しました。

さらに、凧揚げをする者同士が喧嘩をして、けが人や死者がでることもあったことから幕府が「いかのぼり禁止令」を出しました。

江戸の人たちは「いかのぼり禁止令」によって凧揚げができなくなると困るので「イカではなくタコだ」「いかのぼりではなくタコあげをしているんだ」と言い訳をしたことから、関東地方では「イカ」ではなく「タコ」と呼ばれるようになったといわれています。

また、上方(現在の京都や大阪周辺)に対抗意識を持つ江戸っ子たちがイカではなくタコと呼ぶようになったとの説もあり、「凧」という漢字まで作ったともいわれています。

実際、関東地方で「タコ」と呼ぶようになってからも、関西地方では「イカ」と呼ばれていましたが、明治初期ごろにはタコが標準語となったようです。

京都の俳人伊藤信徳(いとうしんとく)が江戸で詠んだ

『物の名も蛸(たこ)や故郷のいかのぼり』

という句が残っています。

当時、京都では「イカ」、江戸では「タコ」と呼ばれていたことがわかりますね。

お正月に凧揚げをする意味や由来とは?

お正月に凧揚げをするようになった理由には以下のように諸説あります。

古くからの言い伝えが由来という説

「立春の季に空に向くは養生の一つ」という言葉が由来という説があります。

この言葉は、いつ、誰が言った言葉なのか定かではなく、古くから言い伝えだといわれています。

「立春(現在の2月4日頃)の季節に、空を見上げるのは、健康に良い」という意味があります。

昔は立春に新年が始まると考えられていたことから、新年の時期(お正月)に健康を祈る遊びとして定着したといわれています。

男の子誕生の儀礼が由来という説

男の子の誕生を祝い、年の初めに無事に成長することを祈る儀礼として、凧揚げが行われたことが由来とする説があります。

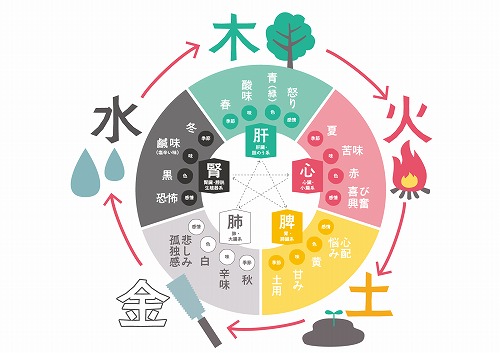

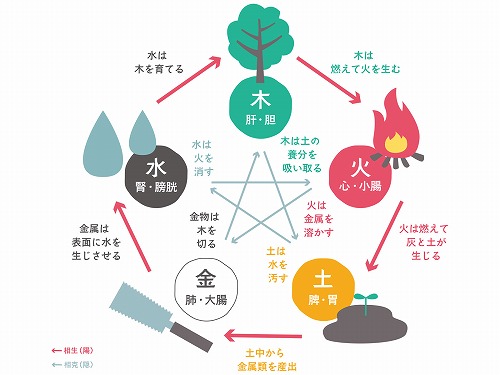

陰陽五行説が由来という説

陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)の「火」の気を強めることで「金」の気を弱め、無事にお正月を迎えるためという説があります。

陰陽五行説とは、自然界のあらゆるものを陰と陽に分け、さらに五行思想の「自然界は木、火、土、金、水の5つの要素から成っている」という考え方が結びついたものです。

この「火」の気を強めることで「金」の気を弱めるという意味は以下のとおりになります。

まず、春であるお正月は「木」の気を持ちます。

そして、下のイラストのように「金物は木を切る」ことから「木」は「金」と相性が悪く、正月を無事に迎えるには「金」の気を封じなければなりませんでした。

「金」の気を封じる力を持つのは、「火は金属を溶かす」ことから「火」の気です。

すでに説明したとおり、凧はもともと「いかのぼり」や「イカ」と呼ばれており、イカの三角の姿が「炎」の形に似ているということで、凧は「火の象徴」と考えられたようです。

つまり、「火」の気を強める(凧揚げをする)ことで「金」の気を弱めることになり、「木」の気(春(正月))に影響を及ぼさなくなるため、「無事にお正月を迎える」となるわけです。

凧はいつの季語?

凧は「春」の季語です。

凧を使った有名な俳句には次のものがあります。

●小林一茶

『凧抱いた なりですやすや 寝たりけり』

「お正月に凧揚げを楽しんで疲れたのか、親からもらった大事な凧を胸に抱いたまま、すやすやと眠っている」という意味です。

●与謝蕪村

『凧(いかのぼり)きのふの空のありどころ』

「凧(いかのぼり)が揚がっている、昨日と同じ、あの空のあたりに」という意味です。

関連:【俳句の季語一覧】小学生向け 春夏秋冬新年 月ごと(1月~12月)の季語

英語で何ていうの?

凧は英語で「kite」です。

●凧をあげる・・・「fly a kite」

●凧揚げ・・・「kite-flying」

皆さんは、「凧揚げの夢」がどんなことを暗示しているかご存知ですか?

「凧が空高く舞い上がる夢」は、運気が上昇していてこのまま突き進めば願望が成就するそうです。

また、「風が無かったり、強すぎて凧が揚がらない夢」は、運気が低迷しているので物事に集中する努力をするといいそうですよ。

もしも凧揚げの夢を見たら、今の自分がどういう状況なのか見直してみるといいですね。

関連:お正月に独楽回し(コマ回し)をする意味とは?独楽の起源や歴史とは?

関連:お正月にすごろくをする意味とは?名前の由来と語源、遊び方とルール説明

関連:お正月に福笑いをする由来と意味とは?遊び方のルール説明。なぜおかめとひょっとこなの?

コメント

コメント一覧 (2件)

途中でいろんな分野が混ざって、自分は楽しかったのですが、子どもが混乱してしまいました。記事、どうもありがとうございます。

コメントありがとうございます!

わかりやすい記事にしたいと思います。