お正月に親戚みんなで「福笑い」を楽しんだことがあるのではないでしょうか?

では、お正月に福笑いをするのはどのような由来と意味があるのでしょうか?

また、福笑いといえば、なぜおかめとひょっとこなのでしょう?

福笑いの遊び方のルール説明と、顔やパーツを無料でダウロードできるサイトを紹介しますね!

福笑いとは?

「福笑い」の読み方は「ふくわらい」です。

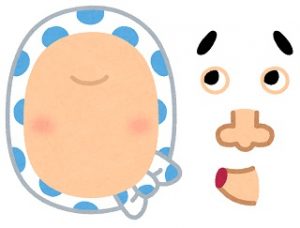

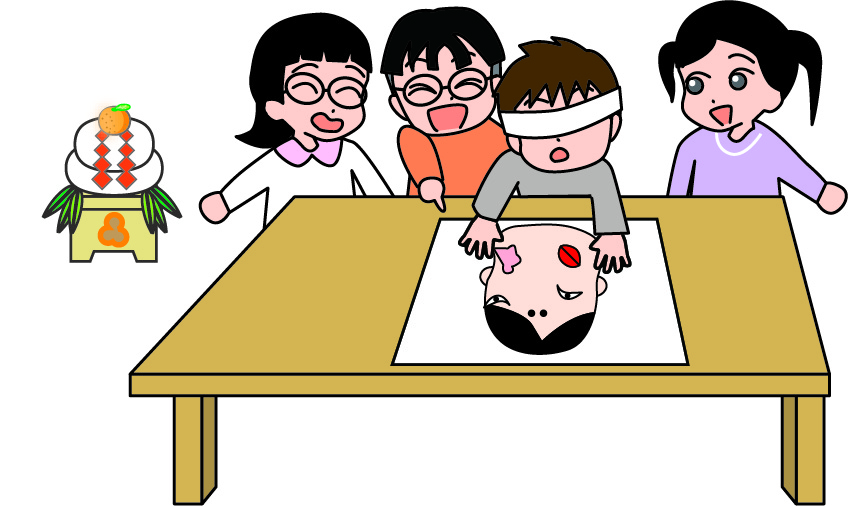

目隠しをした人が、顔の輪郭を描いた紙の上に目や鼻、口などのパーツを、適当な位置に置いていく遊びです。

目隠しをしているので、どこにパーツを置くかわからず、出来上がった顔はユニークなものになるので、それを見て楽しむ遊びとなっています。

お正月に福笑いをする由来と意味とは?

福笑いは江戸時代後期に誕生し、お正月の遊びとして定着したのは明治時代(1868年~1912年)ごろといわれています。

起源や由来ははっきりとはしていませんが、「笑う門には福来る(わらうかどにはふくきたる)」ということわざがあるように、 おめでたい一年の始まりにみんなで福笑いを楽しむことで、家族の幸福を願う意味でお正月に遊ぶようになったのではないかといわれています。

「笑う門には福来る」とは、笑いが絶えない、明るい家庭には、幸運がやってくるという意味です。

「門」は、家族や家を意味しています。

いつも笑っている人の家には、自然に幸福が訪れるという意味のことわざです。

関連:【座右の銘100選】座右の銘にしたい「ことわざ・格言・名言」一覧

「福笑い」は、お正月に遊ぶものとして定着していますが、遊ぶタイミングに決まりはありません。

一年のどのタイミングで遊んでも良いです。

なぜおかめとひょっとこなの?

福笑いにおかめとひょっとこが用いられる明確な理由はわかりませんが、見た目にも面白さと福をもたらす縁起物だからだといわれています。

おかめは「福を招く神様」

ひょっとこは「火を守る神様」

といわれています。

また、おかめとひょっとこは夫婦でも家族でもないのですが、二人揃って家庭円満の神様として扱われます。

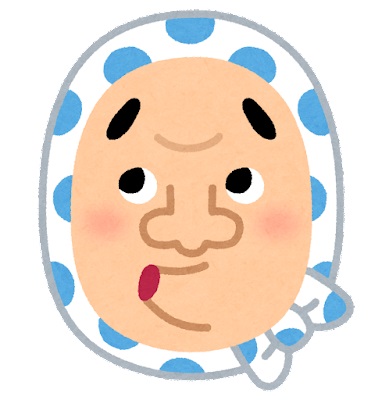

おかめ

「おかめ」は広い額、低い鼻、丸い顔の女性のお面で、神楽(かぐら・神様に奉納するために行う舞や歌)などでは道化役の女性として使われることもあります。

おかめは、「お亀」「阿亀」と書くことがあり、「お多福(おたふく)」「お福」など様々な呼び名があります。

ひょっとこ

「ひょっとこ」は、口をとがらせおどけた表情の男性のお面です。

おかめと同じく、神楽などでは道化役の男性として登場し、おかめとひょっとこで対に用いられることが多いです。

福笑いの遊び方とルール

福笑いの遊び方とルールは以下のとおりです。

準備するもの

●目隠しするための布やアイマスク

●顔の輪郭を描いた紙と顔のパーツ(目・口・鼻・眉など)

※後ほど、福笑いのテンプレート(輪郭とパーツ)のダウンロード先を紹介します。

遊び方

① 顔の輪郭を描いた紙を置きます。

② 福笑いをする人は、布やアイマスクなどで目隠しをします。

③ 別の人が、顔のパーツをバラバラにして、目隠しをした人の手の届く場所に置きます。

④ 目隠しをした人は、おかめやひょっとこの顔の輪郭を描いた紙の上に、顔のパーツを適当な位置に置いていきます。

⑤ 目隠しをはずして、出来上がった顔を見ます。

以上が基本的な遊び方になります。

小さいお子さんが行う場合は、周りの人たちが「それは目だよ」とか「もう少し上がいいかも!」とか、声をかけながら行う場合もあります。

細かくルールが決められているわけではないので、その場にいる人たちで楽しく遊べるように決めると良いですね。

勝敗

笑い合うことが目的ですので、勝敗を決めるための明確なルールはありません。

勝敗を決める場合は、最初に

「正しく顔のパーツを置いた顔を作った者の勝ち」

「顔のパーツがあちらこちらに置かれ、より面白い顔を作った者の勝ち」

「笑った人が多かった者の勝ち」

など、話し合って決めておきましょう。

福笑いテンプレート無料ダウンロード

現在は、おかめとひょっとこだけではなく、アニメのキャラクターや、動物のイラストを使って福笑いをすることもあるようです。

イラストをプリントアウトをして、自分で作ることもできますし、自分で撮った家族や友人の写真を福笑いにすることもできます。

福笑いのテンプレートを無料でダウンロードできるサイトをまとめてみました。

おかめ・ひょっとこの福笑い

外部リンク:福笑い「おかめ・ひょっとこ」

うさぎ・犬・ブタの福笑い

外部リンク:福笑い「うさぎ・犬・ブタ」

ぞう・りすの福笑い

外部リンク:福笑い「ぞう・りす」

アンパンマンの福笑い

外部リンク:幼児の工作〜アンパンマンの福笑い

うし・ライオン・たぬき・恐竜の福笑い

外部リンク:ふくわらい 無料ダウンロード | まめねこノート

男の子・女の子の福笑い

外部リンク:【テンプレート無料】お正月遊びに!かわいい手作り福笑い!

自分で撮った写真で福笑い

※ダウンロードするにはパワーポイントが必要です。

外部リンク:マイクロソフト~福笑いテンプレート

福笑いはお正月に遊ぶものとして定着していますが、お正月以外に遊んでもいいのですね。

テレビゲームや携帯ゲームで遊ぶことが増えた現在ですが、昔ながらの遊びを楽しむ時間も大切にしたいですね。

今年のお正月はぜひ福笑いを楽しんでみてくださいね!

関連:「おかめ」と「ひょっとこ」のお面や踊りの由来や意味とは。関係は?夫婦なの?

関連:お正月にすごろくをする意味とは?名前の由来と語源、遊び方とルール説明

関連:お正月に凧揚げをする意味や由来とは?昔はイカだった?凧の語源とは?

コメント