ふくよかな女性のお面「おかめ」と、口をすぼめている男性のお面「ひょっとこ」

どちらも怖い表情ではなく、笑っているような、笑わせているような表情ですよね。

そんな「おかめ」と「ひょっとこ」は対で扱われることが多いのですが、夫婦なのでしょうか?

今回は「おかめ」と「ひょっとこ」のお面や踊りの由来、意味について解説します。

「おかめ」のお面や踊りの由来や意味

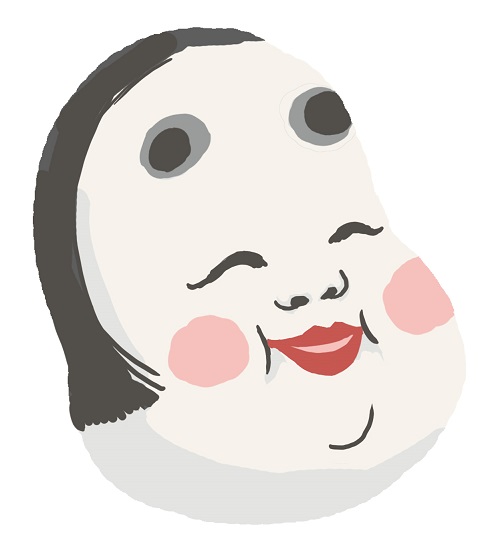

「おかめ」とは、古くから存在する広い額、低い鼻、丸い顔の女性のお面です。

太った福々しい女性を表現しています。

日本では古来、太って福々しい女性は災厄の魔除けになると信じられていました。

神楽(かぐら・神をまつるための舞や歌)での「おかめ」の役どころは「厄払い」や「魔除け」になり、「福を招く神様」です。

おかめは太って福々しい女性を表現しているので、おしとやかに少し恥ずかしそうにしつつも、ユーモラスな仕草で踊るのが特徴です。

「おかめ」という名前の語源は、

●顔の形が瓶(かめ・水などを入れる容器)に似ている

●室町時代の巫女の名前からきている

などの説があります。

また、漢字では「お亀」「阿亀」と書きます。

「おかめ」は、日本神話に登場する「天宇受売(あまのうずめ)」という日本最古の踊子(おどりこ)が起源だといわれています。

天宇受売

天宇受売は神楽などを行う女官(にょかん・宮廷に仕える女性)です。

関連:【日本の神様10選!】日本の有名な神様 人気ランキング!

また、「おかめ」のほかに以下のように様々な呼び方があります。

●おたふく

●おふく

●おと

●おとこぜ

など

それぞれについてご説明します。

おたふく

「おたふく」という名前の語源は、

●福が多いという意味を込めている

●「おと」「おとこぜ」の発音が変化した

などの説があります。

漢字で

「お多福」

「阿多福」

と書きます。

おふく

「おふく」の語源は不明です。

漢字で

「お福」

「御福」

と書きます。

おと、おとこぜ

「おと、おとこぜ」の語源は不明です。

漢字で

「乙(おと)」

「乙御前(おとこぜ)」

と書きます。

呼び方は、活躍するシーンごとに異なるようです。

| 呼び方 | シーン |

| おかめ (お亀、阿亀) |

里神楽(さとかぐら・神様に奉納するために行う舞や歌、民間の神楽)で、ひょっとこと対で、人々を楽しませる道化のような役割があります。 |

| おたふく (お多福、阿多福) |

「福が多い」という意味で、商売繁盛や夫婦円満の縁起物とされています。 |

| おふく (お福、御福) |

文楽人形(ぶんらくにんぎょう・日本の伝統芸能である浄瑠璃を人形で演じるもの)で、滑稽な役、道化としての役割があります。 |

| おと、おとこぜ (乙、乙御前) |

狂言(きょうげん)で、男に逃げられる醜女(しゅうじょ、しこめ)の役割で用いられることが多いですが、若くかわいらしい女性の役割もあります。 |

関連:能、狂言、歌舞伎とは?違いを簡単にわかりやすく説明すると

「ひょっとこ」のお面や踊りの由来や意味

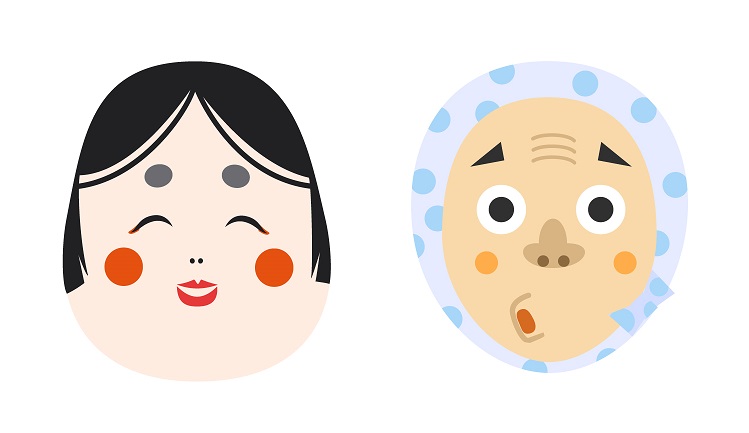

「ひょっとこ」は、口をとがらせおどけた表情の男性のお面で「潮吹き面(しおふきめん)」ということもあります。

また、竈(かまど)の火を竹筒で吹くことから「火を守る神様」または「竈神」ともいわれています。

ひょっとこはおどけた表情の男性を表現しているので、首や腰をくねくね動かし、ひょうきんで陽気に踊るのが特徴です。

また、左右の目の大きさが違ったり、頬被りをしています。

日本の古典音楽の雅楽(ががく)に合わせて踊る舞楽(ぶがく)では、面をかぶって滑稽な動きで舞う役があり、それが神楽(かぐら・神様に奉納するために行う舞や歌)に登場し、道化役として踊ったのがひょっとこのはじまりと考えられています。

ひょっとこという名前の語源は、

●竈(かまど)の火を竹筒で吹く「火男(ひおとこ)」がなまったという説

●口が徳利のようなので「非徳利(ひとっくり)」からきているという説

があります。

「おかめ」と「ひょっとこ」の関係は?夫婦なの?

おかめは「福を招く神様」、ひょっとこは「火を守る神様」または「竈神」ということで、二人合わせて家庭円満の神様として扱われることがあります。

また、神楽では「おかめ」と「ひょっとこ」は対で用いられます。

さらに、物語によっては夫婦として扱われていることもありますし、夫婦茶碗や湯飲みなどの絵柄に使われ縁起物と扱われるため、夫婦と思ってしまう人も多いようですが、夫婦ではありません。

「おかめ」と「ひょっとこ」はいつも一緒にいるので夫婦だと思っていましたが、そういうわけではないようですね。

おどけた表情のふたりは、神楽などでほかの登場人物とは違う、とてもコミカルな動きをしますので注目してみてください!

二人は美男美女ではありませんが、周囲の人々を楽しませ笑顔にすることができるのはとても素敵なことだと思いませんか。

関連:お正月に福笑いをする由来と意味とは?遊び方のルール説明。なぜおかめとひょっとこなの?

関連:「招き猫」の色・左手・右手・両手・手の高さの意味と由来とは?

関連:狐のお面の意味とは?狐面の白や黒色、模様の赤や青色にはどんな意味があるの?

コメント