お祭の屋台などで売られているお面にはいろいろなものがありますが、その中に狐のお面があります。

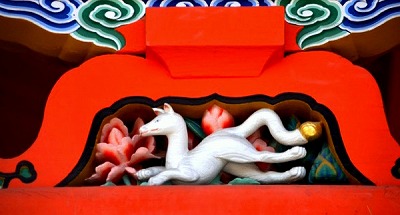

狐のお面といえば、白い狐を想像しますが、どのような意味があるのでしょうか?

また、黒い色の狐面や模様も赤、青など様々ですが、どのような意味があるのでしょうか?

今回は狐面についてわかりやすく解説します。

狐のお面が売っている場所や飾る場所などについてもご紹介します。

狐のお面の意味とは?

狐のお面は「狐面(きつねめん)」ともいいます。

能楽(のうがく・能と狂言の総称)や神楽(かぐら・神をまつるための舞や歌)に用いられ、神様の使いとして狐が登場するシーンや五穀豊穣を祈る舞で用いられます。

日本人は古来より農作物を荒らすネズミを食べてくれる狐を崇め、神聖なものとして考えており、稲荷神社では神の使いとして祀られています。

稲荷神社とは稲荷神(いなりしん・いなりのかみ)を御祭神(ごさいじん・祀られている神様)とする神社のことをいいます。

稲荷神とは稲を象徴する農耕神のことで、

ほかに、

「稲荷大明神(いなりだいみょうじん)」

「お稲荷様(おいなりさま)」

「お稲荷さん(おいなりさん)」

とも呼ばれています。

稲荷神社の総本宮は京都の伏見稲荷大社で、稲荷神と同一視される宇迦之御魂(うかのみたま)が祀られています。

宇迦之御魂は五穀をつかさどる農業神で、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全、交通安全、諸願成就の神様として広く信仰されています。

農作物を荒らすネズミを食べてくれる狐と、農業神がむすびつき、稲荷神社では白狐(びゃっこ・白いきつね)が神の使いとして祀られています。

白い毛を持つ白狐は神様と同じように人の目には見えない存在で、人々に幸せをもたらすと考えられています。

狐面の白や黒色、模様の赤や青色にはどんな意味があるの?

伏見稲荷に白狐が祀られているのは、神様と同じように人の目には見えない存在であることを白で表現したためで、白狐は神の使いとされ、人々に幸せをもたらす縁起の良い狐といわれています。

そのため、能楽や神楽などで用いる狐面は白なのですね。

黒やそれ以外の色の狐は神様の使いではありません。

黒のお面については特別な意味はなく、狐面のグッズを作る際に、白の色違いとして販売しているだけのようです。

また、赤や青などの模様についても特別な意味はなく、装飾として描かれています。

狐のお面を売っている場所はどこ?

狐のお面は、伏見稲荷大社の参道や周辺のお土産店で売られている「張り子(はりこ)」のお面が有名です。

張り子のお面は、竹や木などで組んだ枠に和紙を何重にも貼り重ねて乾かし、ひとつずつ手作業で表情や模様を描いていくという、とても手間のかかったお面です。

伏見稲荷大社以外でも、稲荷神社周辺のお土産店で売られていることが多いようです。

張り子のお面はインターネットショップでの取り扱いもあります。

プラスチック製のお面であれば、おもちゃ屋さんや雑貨店、インターネットショップで購入できますよ。

狐のお面を飾る場所はどこ?

おもちゃとして購入したプラスチック製のお面は特に飾る場所を考える必要はありませんが、木製や張り子でできた神楽面(かぐらめん・神楽に用いられる面)はちゃんと飾ったほうがいいでしょう。

一般的に、自宅の玄関を開けたときに、正面からお面が人を見下ろすように飾ります。

ほかに、床の間や、人の集まるリビングなどに飾る人もいるようですが、いずれにしても人の目線より高い位置に飾ります。

狐のお面を飾ることで五穀豊穣や商売繁盛、家内安全などに御利益があるといわれています。

狐のお面がどういうものかわかりましたね。

張り子で作られた狐のお面は、手作業で作られており、表情がどれも少しずつ違っているので、自分が好きな表情の狐を探すと楽しいですよ。

また、張り子のお面は自分で作ることもできますので、好きな色や表情の狐面を作ってみるのもいいかもしれませんね!

関連:伏見稲荷大社の狐がくわえているものは何?その意味とは?

関連:狐はなぜ油揚げが好きと言われているのか?その理由と関係とは?

関連:床の間の意味とは?置くと良い物・悪い物は何?床の間の使い方とタブー

関連:「おかめ」と「ひょっとこ」のお面や踊りの由来や意味とは。関係は?夫婦なの?

コメント