京都にある伏見稲荷大社の境内では、たくさんの狐を見かけますよね。

この狐は他の神社でいうところの狛犬(こまいぬ・想像上の生き物で獅子や犬に似ている)と同じように鎮座されているものです。

その狐をよく見ると、くわえているものがいろいろあることに気づきますが、それぞれ意味があるのをご存知でしょうか?

今回は、伏見稲荷大社の狐がくわえているものや、その意味をご紹介します。

関連:神社の狛犬と獅子は左右どっち?違いとは?阿吽の呼吸の由来と意味

伏見稲荷大社とは?

伏見稲荷大社は、全国に3万社あるといわれる稲荷神社の総本宮です。

稲荷神社とは稲荷神(いなりしん・いなりのかみ)を御祭神(ごさいじん・祀られている神様)とする神社のことをいいます。

稲荷神はとは稲を象徴する農耕神のことで、

ほかに、

「稲荷大明神(いなりだいみょうじん)」

「お稲荷様(おいなりさま)」

「お稲荷さん(おいなりさん)」

とも呼ばれます。

五穀をつかさどる農業神である宇迦之御魂(うかのみたま)が同一視されていることから、多くの稲荷神社で宇迦之御魂が御祭神となっています。

宇迦之御魂

宇迦之御魂は、奈良時代の和銅4年(711年)2月に伊奈利山(いなりやま・京都市東山連峰)へ降臨されたといわれ、その時に豊作を願ってお祀りしたのが伏見稲荷大社の始まりといわれています。

伊奈利山は現在の稲荷山のことで、その麓に伏見稲荷大社があり、稲荷山全体が神域とされています。

古来より日本人は狐を神聖なものとして見ていました。

また、狐は農作物を荒らすネズミを食べてくれることから、農業神を御祭神とする稲荷神社では、白狐(びゃっこ)が神の使いとして祀られています。

白い毛を持つ白狐は神様と同じように人の目には見えない存在で、人々に幸せをもたらすと考えられています。

宇迦之御魂は、時の流れのなかで多くの人々の篤い信仰心によって「衣食住ノ太祖ニシテ萬民豊楽ノ神霊ナリ」と崇められ、農業神としてだけではなく工業や商業の神としても崇められるようになり、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全、交通安全、諸願成就、衣食住など生活のすべてをつかさどる神として幅広く信仰されるようになりました。

伏見稲荷大社の狐がくわえているものは何?その意味とは?

伏見稲荷大社にはたくさんの狐が鎮座されていますが、なかには、稲穂・鍵・玉・巻物をくわえた狐がいます。

稲穂・鍵・玉・巻物にはなにか意味があるのでしょうか?

稲穂

稲穂をくわえているのは、稲荷神(五穀をつかさどる農業神)に由来すると考えられています。

現在は様々なことでご利益があるとされる稲荷神社ですが、もともとは農業の神様・五穀豊穣の神様として信仰されていたことから稲穂をくわえているといわれています。

また、狐のしっぽが実った稲穂に見えることから、神の使いとして祀られるようになったという説もあるそうです。

鍵

鍵は「玉鍵信仰(たまかぎしんこう)」に由来するといわています。

玉鍵信仰で玉は稲荷神の霊徳(れいとく・非常に尊い徳)の象徴しており、鍵はその霊徳を身に付けようとする願望とされています。

また、「玉と鍵」は、「天と地」や「陰と陽」を表し、万物の創世の理を表しているともいわれています。

ほかにも、鍵は「倉庫の鍵」という意味があるともいわれています。

玉

玉は「玉鍵信仰」に由来するといわれています。

神様の霊徳を象徴しており、美しい宝玉に例えているそうです。

※鍵を参照してください。

また、玉は「穀物の倉庫」という意味があるともいわれています。

巻物

巻物は「知恵の象徴」といわれています。

また、「どんな願いも叶うという稲荷の秘法のシンボル」「仏教の経典」ともいわれていますが、詳細は不明です。

伏見稲荷大社の狐がくわえているものの意味がわかりましたね。

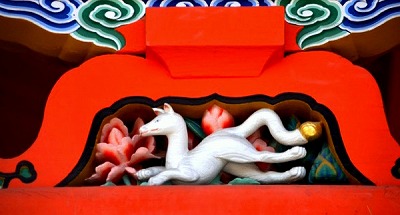

境内に鎮座されている狐は、くわえているものだけではなく表情や格好も様々です。

中には今にも動き出しそうな躍動感のある格好をしている狐や、木製の狐、長い年月で苔が生えた狐などがあり、ひとつひとつを見て回るだけでもあっという間に時間が過ぎてしまいます。

拝殿の装飾には白狐が彫られていますので、ぜひみつけてくださいね!

関連:伏見稲荷大社鳥居の数は?歴史や意味とは?お値段はいくら?

コメント