京都の伏見稲荷大社にはたくさんの鳥居があります。

伏見稲荷大社の鳥居の中でも有名な「千本鳥居」はトンネルのように鳥居が並び、多くの人が訪れる観光スポットになっていますよね。

ところで、伏見稲荷大社の鳥居の数がどれだけあるかご存知ですか?

今回は、伏見稲荷大社の鳥居の歴史や意味、数や値段などについてご紹介します。

伏見稲荷大社とは?

伏見稲荷大社は、全国に3万社あるといわれる稲荷神社の総本社または総本宮(そうほんぐう)です。

稲荷神社は稲荷神(いなりしん・いなりのかみ)を御祭神(ごさいじん・祀られている神様)とする神社のことをいいます。

稲荷神とは稲を象徴する農耕神のことで、

ほかに、

稲荷大明神(いなりだいみょうじん)

お稲荷様(おいなりさま)

お稲荷さん(おいなりさん)

とも呼ばれます。

五穀をつかさどる農業神である宇迦之御魂(うかのみたま)が同一視されていることから、多くの稲荷神社で宇迦之御魂が御祭神となっています。

宇迦之御魂

宇迦之御魂は、奈良時代の和銅4年(711年)2月に伊奈利山(いなりやま・京都市東山連峰)へ降臨されたといわれ、その時に豊作を願ってお祀りしたことが伏見稲荷大社の始まりといわれています。

伊奈利山は現在の稲荷山のことで、その麓に伏見稲荷大社があり、稲荷山全体が神域とされています。

この頃、全国各地で悪天候が続き不作が続いていたのですが、この年は豊作になったそうです。

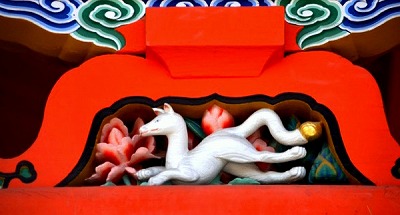

また、日本人は古来より農作物を荒らすネズミを食べてくれる狐を崇め、神聖なものとして考えていたことや、宇迦之御魂が農業神であることから、稲荷神社では白狐(びゃっこ)が神の使いとして祀られています。

白い毛を持つ白狐は神様と同じように人の目には見えない存在で、人々に幸せをもたらすと考えられています。

関連:伏見稲荷大社の狐がくわえているものは何?その意味とは?

宇迦之御魂は、時の流れのなかで多くの人々の篤い信仰心によって「衣食住ノ太祖ニシテ萬民豊楽ノ神霊ナリ」と崇められ、農業神としてだけではなく工業や商業の神としても崇められるようになり、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全、交通安全、諸願成就、衣食住など生活のすべてをつかさどる神として幅広く信仰されるようになりました。

伏見稲荷の鳥居の歴史や意味とは?

伏見稲荷大社にある朱色の鳥居は、すべて奉納(神様にお供え物を捧げること)されたものです。

「千本鳥居」は、江戸時代(1603年~1868年)に奉納されたのが始まりとされ、私たち人間のいる世界から、神様のいらっしゃる世界へ通る門として建てられたそうです。

願い事が「通る」または「通った」ということで、願い事が成就したお礼の意味で鳥居を奉納するようになり、その習慣が江戸時代に広まったそうです。

最初は小さな鳥居を奉納し、願い事が叶う(通る)たびに鳥居を大きくして奉納しました。

現在は、願い事を叶えてもらうために奉納したり、記念日や、会社の設立記念などに奉納したりと、奉納する理由はさまざまです。

鳥居は、神様の世界と人間の世界の結界の意味があり、朱色は魔除けの色とされ、多くの神社仏閣で用いられています。

朱の原材料は水銀で、昔から木材の防腐剤として使われてきました。

また、伏見稲荷大社では、稲荷神のお力の豊穣を表す色とされています。

関連:鳥居の意味と起源、歴史とは?色・種類・形状・数・大きさ・材質の違いと意味

伏見稲荷大社の鳥居の数は?

鳥居の数え方の単位は「基(き)」です。

「一基」「二基」「三基」・・・と数えます。

伏見稲荷大社の鳥居といえば、朱色の鳥居がトンネルを作るように立ち並ぶ「千本鳥居」がとても有名です。

「千本鳥居」はその名前から1000基の鳥居があるのかな?と思いますが、実際は800基ほどといわれています。

1000基には足りませんが、「千本鳥居」の「千本」は正確な数ではなく、

「数が多いこと」

「数えきれないほどあること」

を表しているそうです。

また、「千本鳥居」以外にも鳥居があります。

伏見稲荷大社の境内には人がくぐれる大きなものから、片手で持てるような小さなものまで数えると、 1万基あるといわれていますが、正確な数字は伏見稲荷大社も把握していないそうです。

鳥居のお値段はいくら?

伏見稲荷大社では、鳥居の奉納をすることができます。

鳥居の大きさや奉納場所によって初穂料(はつほりょう・神仏に奉納する金銭)が異なります。

| 鳥居の大きさ | 初穂料 |

| 5号(直径15㎝) | 210,000円~ |

| 6号(直径18㎝) | 465,000円~ |

| 7号(直径21㎝) | 585,000円~ |

| 8号(直径24㎝) | 855,000円~ |

| 9号(直径27㎝) | 1,000,000円~ |

| 10号(直径30㎝) | 1,600,000円~ |

千本鳥居の場所に奉納するのは5号(直径15㎝)の鳥居です。

また、奉納した鳥居は4~5年が寿命といわれていますので、最初は小さいものを奉納して4,5年後に徐々に大きなものが奉納できるといいですね!

外部リンク:鳥居奉納のご案内 | 伏見稲荷大社

伏見稲荷大社はとても広いので、すべての鳥居の数を把握するのは、大変なことなのでしょうね。

伏見稲荷大社の鳥居の数は、2010年に実際に数えた人もいるようです。

その時は、小さな鳥居は数えなかったそうですが境内に3381基あったそうですよ。

現在はどれくらいあるのでしょうか・・・鳥居は日々、修理をしたり、新しく建てたり撤去されているので、正確な数は誰にもわからないのかもしれませんね。

関連:伏見稲荷大社の狐がくわえているものは何?その意味とは?

関連:初午とは?2025年はいつ?いなり寿司を食べるのはなぜ?

コメント