神社の入り口は狛犬と獅子が置かれていますよね。

狛犬と獅子は左右どっちなのでしょう?

また、狛犬と獅子にはどのような違いと役割があるのでしょうか?

息ぴったりで行動している人に対して「阿吽の呼吸」という言葉を使いますが、「阿吽」にはどのような意味があるのでしょうか?

神社の狛犬と獅子は左右どっち?違いとは?

「狛犬」の読み方は「こまいぬ」です。

「獅子」の読み方は「しし」です

狛犬と獅子は、神社や寺院の入り口、本殿(神社の中心となる建物)や本堂(お寺の中心となる建物)の正面に、左右一対で置かれています。

関連:神社の建物の名称「本殿」「社殿」「拝殿」の意味と違いとは?

狛犬と獅子は、空想上の生物といわれており、ライオンや犬によく似た獣の姿をしています。

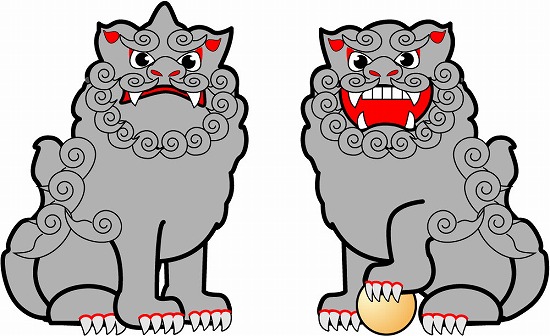

狛犬(左側)は、角(つの)があり、口を閉じています。

獅子(右側)は、角がなく、口を開いています。

しかし、現在は、左右ともに角がないものが多くなっています。

また、理由は不明ですが左右逆に置かれていたり、左右両方とも口を開いているものもあります。

左側が「狛犬」・右側が「獅子」

神社に向かって左側が「狛犬」で右側が「獅子」ですが、一般的には両方を合わせて「狛犬」と呼びます。

狛犬と獅子の発祥や由来、歴史とは?

狛犬と獅子の発祥は定かではなく、諸説あります。

●古代インドが発祥という説

古代インドの仏教寺院で、仏様の両脇に守護獣としてライオン(獅子)の像を置いたのが始まりといわれています。

●古代オリエントが発祥という説

古代エジプトや古代メソポタミアなどの古代オリエント諸国では、神域を守るライオンの像があり、神や王位の守護神として獅子を用いていました。

そして、古代インドや古代オリエントから中国へ伝わり、中国から朝鮮半島を経て日本へ飛鳥時代(592年~710年)に仏教とともに伝わったといわれています。

日本へ伝わってきた当時は左右の姿に違いはなく、どちらも「獅子」と呼ばれており2体一対で置かれていました。

「狛犬」と呼ばれるようになった時期や理由は不明ですが、朝鮮から伝わってきた犬のような生き物なので「高麗犬(こまいぬ)」と呼ぶようになったという説があります。

ほかに、魔除けに用いられていたころから「拒魔犬(こまいぬ)」と呼ばれるようになったという説もあります。

「高麗犬」や「拒魔犬」がいつしか「狛犬」という漢字に変化したようです。

また、最初は左右同じ姿で、左右どちらも「獅子」と呼ばれていたものが、「口を開けている・閉じている」という左右非対称のものが作られるようになりました。

日本文化特有の左右非対称を好むことが理由だといわれています。

その過程で「口を開けている」方を「獅子」、「口を閉じている」方を「狛犬」と呼ぶようになったのではないかといわれています。

平安時代(794年~1185年)になると狛犬と獅子の像が一対となって置かれるようになりました。

鎌倉時代(1185年~1333年)後期以降になると様式が簡略化されるようになり、昭和時代以降に作られたものは左右ともに角がないものが多くなっています。

現在は左右合わせて「狛犬」と呼ぶことが一般的です。

狛犬と獅子の役割とは?なぜ神社の入り口に置かれているの?

狛犬と獅子は、日本に伝わった当初、天皇家の守護獣として天皇の玉座(ぎょくざ)に置かれるなど、装飾品や調度品として用いられました。

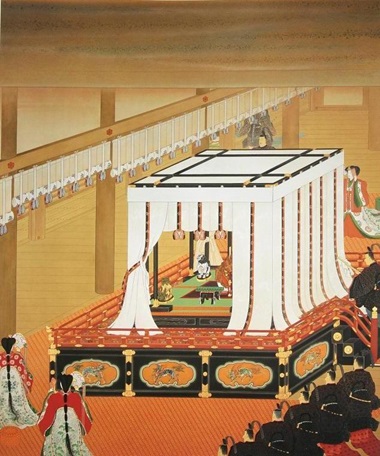

平安時代中期に書かれた日本最古の長編物語「うつほ物語」に、宮中の御帳(みちょう)の四隅に、狛犬に香炉を取り付けたもの置かれたことが書かれています。

御帳

また、平安時代中期の随筆「枕草子」にも、宮中のすだれや部屋の間仕切りが風でめくれないようにする重しや文鎮にも用いられていたと記されており、狛犬と獅子の組み合わせが登場します。

その後、狛犬と獅子は天皇家に縁のある神社に置かれるようになり、日本中の神社に広がっていきました。

そして、現在は、

●神域に邪気が入らないようする

●神様を守る

●魔除けや厄除け

のために置かれています。

また、狛犬・獅子ではなく、狐や虎などほかの動物が置かれていることもありますよね?

それは、神社に祀られている神様によって異なり、稲荷神には狐、弁財天には蛇、毘沙門天には虎、春日神には鹿、天満宮には牛が代表的です。

ほかにも、猫やうさぎ、河童などが置かれている神社もあり、それぞれにその土地の言い伝えや伝説などがあり、大事にされているそうです。

関連:天満宮に牛の像があるのはなぜ?触るとどんなご利益があるの?

左右は雄と雌?

2体1対で左右に置かれている狛犬と獅子は、雄と雌・番(つがい)なのではないかという説があります。

「狛犬が雄で、獅子が雌」

「獅子が雄で、狛犬が雌」

といわれていたり、

「両方とも雄」

「性別はない」

ともいわれています。

そもそも日本に伝わってきたときは両方とも獅子だったので、たてがみがある獅子=ライオンは雄ですから、狛犬も獅子も雄と考えられます。

江戸時代(1603年~1868年)になり、日本各地で狛犬・獅子が作られていくうちに自己流の解釈で作る人が出てきて、見た目で雄雌がわかるように作られたこともあったそうです。

このように性別ついては特に決まっていません。

阿吽の呼吸の由来と意味とは?

すでに説明したとおり、「獅子」は口を開けおり、「狛犬」は口を閉じている事が多いです。

それぞれの口元は「阿吽(あうん)」の形をしているといわれています。

「阿」は「阿形(あぎょう)」といい、口を開いています(獅子)。

「吽」は「吽形(んぎょう・うんぎょう)」といい、口を閉じています(狛犬)。

阿吽の呼吸の「阿吽」はインドの古い言葉(サンスクリット語)のアルファベットの最初と最後の文字が由来しており、初めが「阿」、最後が「吽」ということで、阿吽は「初めから終わりまで」を意味しているといわれています。

仏教では「人生の初めから終わりまで」という考え方があり、「この世に生まれて悟りを求め、涅槃(ねはん)に至ることが「阿吽」の意味とされています。

涅槃とは、煩悩や執着を消して辿り着く永遠の平和や安楽の世界のことです。

また「阿」は口を開いて発声し、「吽」は口を閉じて発声することから、吐く息と吸う息を表し、そこから、二人以上が一つの事をするときの微妙なタイミングや気持ちの一致を「阿吽の呼吸」と表現します。

大きな寺院などでは仁王像(金剛力士像)も同じように口を開けた「阿形」と、口を閉じた「吽形」があります。

「吽形(左)」と「阿形(右)」

こちらも狛犬・獅子と同様の意味を持っています。

狛犬・獅子の置き場所は?

主に神社やお寺に設置されている狛犬・獅子ですが、自宅用の魔除けとして小さなサイズが販売されています。

自宅に狛犬・獅子を設置する場合は、

●神棚に設置する

神様の守り神として、神棚の左右に配置します。

●玄関や門に設置する

玄関や門の左右に配置します。

風水でも、狛犬・獅子は玄関に置くとトラブルを振り払い、良い運気を運んでくれるといわれています。

狛犬・獅子に似た「犬張子(いぬはりこ)」という縁起物もあります。

犬張子は狛犬・獅子が原型といわれているので、魔除けや厄除けの意味もあります。

また、犬は多産で安産なので犬張子には、子宝や安産、子孫繁栄などの意味があり、子犬はすくすく元気に育つことから「子どもが元気に育つように」という願いが込められています。

英語でなんと言う?

正確には「狛犬・獅子」ですが、一般的に左右合わせて「狛犬」と呼ぶので、ここでは「狛犬」の英語をご紹介します。

狛犬は英語圏にはないので、直訳することはできず、いくつか呼び方があります。

●「guardian dog」

Guardian=守護者

Dog=犬

●「lion-dog」

Lion=ライオン

dog=犬

「ライオン=獅子」と訳すこともできますが、獅子には「ライオン」のほかに「ライオンによく似た空想上の生物」という意味もあります。

日本語をそのまま「komainu」と言っても通じるようです。

シーサーとの違いは?

沖縄には古くから伝わる「シーサー」という守り神がいます。

シーサーは家や人、村などに災いをもたらす悪霊を追い払う魔除けの意味があり、建物の屋根や、門の上などに設置されることが多いです。

シーサーと狛犬・獅子はどちらも

●魔除けの意味がある

●獅子が起源である

●2体で1対

と、共通点が多くあります。

シーサーと狛犬・獅子の違いは、

●伝わった経路が違う

シーサーは、中国から沖縄に伝わりました。

狛犬・獅子は、中国から朝鮮半島を経て日本へ伝わりました。

●設置場所が違う

シーサーは、沖縄の民家に設置されます。

狛犬・獅子は、神社やお寺に設置されます。

シーサーについての詳細は以下をご覧ください。

関連:シーサーの日2025年はいつ?沖縄のシーサーの意味とは?イベント情報

神社でなにげなく見ていた狛犬と獅子が、どうしてそこに置かれているのか理由がわかりましたね。

それにしてもサンスクリット語のアルファベットの最初と最後の文字が「あ・ん(うん)」ということで日本語の五十音に似ているのには驚きました。

もしかすると日本語とサンスクリット語には何らかの関係があるのかもしれませんね。

関連:伏見稲荷大社の狐がくわえているものは何?その意味とは?

関連:シーサーの日2025年はいつ?沖縄のシーサーの意味とは?イベント情報

コメント