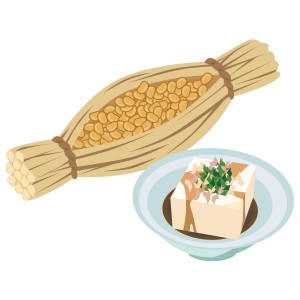

日本の食卓によく登場する「豆腐」と「納豆」。

どちらも大豆が原料ですが、作られる過程を知ると「漢字が逆じゃない?」という疑問を抱いた方も多いと思います。

納豆のことを「豆が腐った食べ物」と言ってびっくりする外国人もいらっしゃるのに、「豆が腐る」と書いて「とうふ」ですよね。

どうしてこの漢字が使われているのか、「豆腐」と「納豆」の名前の意味や由来について解説します。

豆腐(とうふ)の意味と由来とは?

豆腐は、大豆の搾り汁である豆乳を、にがり(塩化マグネシウム)などの凝固剤で固めた加工食品です。

豆腐は中国から日本へ伝わってきたもので、中国でも同じ漢字が使われています。

豆腐がいつごろから作られるようになったのか定かではありませんが、前漢の時代に劉安(りゅうあん・紀元前179年~122年、皇族であり学者)が発明したといわれています。

日本にいつごろ伝わってきたのかもよくわかっていません。

●奈良時代に中国から伝わったという説

●鎌倉時代に中国から伝わった説

●空海が作ったという説

などがあります。

室町時代には日本中へ広まり、江戸時代には、庶民が普段から食べられるほどになっていたそうです。

豆腐という漢字の由来ですが、

もともと豆腐の「腐」という漢字の上の部分は「府」ではなく「庫(くら)」という字だったそうです。

そして、下の部分に「肉」という漢字が入ると、狩りをして捕った獣の肉を庫に入れて保存しておくという意味になります。

捕った直後は死後硬直で固い肉が、しばらくすると食べられるくらい柔らかくなってきます。

そのため、肉だけではなくブヨブヨと柔らかい物を幅広く指すようになったようです。

このように、豆腐という漢字には、もともと「豆を加工してブヨブヨ柔らかくなったもの」という意味があるといわれています。

納豆の意味と由来とは?

納豆(なっとう)は、大豆を納豆菌によって発酵させた日本独特の発酵食品です。

納豆がいつごろから作られるようになったのか定かではありません。

最も古いとされる説は、弥生時代(紀元前数世紀~3世紀中頃)に、大豆を煮た「煮豆」と、住居に敷き詰められていた「藁」の中の納豆菌が偶然作用してできたといわれています。

現在、食べられている納豆が資料として確認できるのは室町時代中期の御伽草紙(短編の絵入り物語)のなかの「精進魚類物語(しょうじんぎょるいものがたり)」が最古のものだといわれています。

納豆を擬人化した「納豆太郎糸重」が物語の中に登場します。

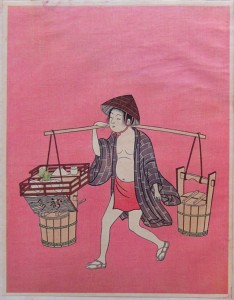

戦国時代(1467年ごろ~1590年)には、武将の蛋白源やスタミナ源として重宝され、江戸時代には「納豆売り」が毎朝納豆を売り歩いていたそうです。

昭和(1926年~1989年)に入り、戦時中は軍用食として、終戦後は栄養食として食べられ、納豆は日本中に普及していきました。

しかし、地域によって偏りがあり、全国的に常食となったのは平成になってからといわれています。

納豆という名前の由来には以下のように諸説あります。

納所の豆

納所とは、納屋や物置のような場所です。

寺院で納所に豆を置いていたら発酵し、食べたらおいしかったので「納所の豆=納豆」といわれるようになったという説があります。

神に納めた豆

煮豆を神棚に供えていたら、しめ縄に付着していた納豆菌が作用し納豆になったので「神に納めた豆=納豆」といわれるようになったという説があります。

献上した豆

幕府に豆を献上品として納めたことから「幕府に納めた豆=納豆」といわれるようになったという説があります。

この時献上した豆は納豆で、

長い間置かれたことで発酵していた

豆が傷まないように発酵させて献上していた など

いろいろ考えられていますが、定かではありません。

いかがでしたでしょうか?

それぞれの由来を知ると、なぜこれらの漢字が使われているのかよくわかりましたね。

豆腐も納豆も健康にとても良い食品です。

そのまま食べてもいいですし、いろいろな料理に使って、普段の食生活に上手に取り入れてみましょう!

関連:8月5日は奴の日!冷奴(ひややっこ)のやっこの意味と由来とは?

関連:【10月2日は豆腐の日!】豆腐の起源とは?木綿豆腐と絹ごし豆腐の違いと使い分け

関連:【2025年】納豆の日はいつ?由来とは?結婚・入籍日に選ばれるのはなぜ?納豆の起源と驚くべき効能!

コメント