皆さんは「若水」という言葉をご存知ですか?

あまり見聞きすることのない言葉ですが、一年の始まりにまつわる言葉です。

今回は「若水」についてわかりやすく解説します。

若水の読み方と意味とは?

若水の読み方は「わかみず」です。

意味は、元旦(元日の朝)に初めて汲む水のことです。

「初水(はつみず)」

「福水(ふくみず)」

「一番水(いちばんみず)」

などと呼ばれることもあります。

若水を飲むと一年の邪気が祓(はら)えるといわれています。

平安時代(794年~1185年)の宮中では、立春(りっしゅん・2月4日ごろ)の早朝に汲んだ水を「若水」と呼び、若水を天皇に献上することが年中行事となっていました。

後にこの行事が元旦に行われるようになり、元旦に初めて汲む水を「若水」と呼ぶようになり、その習慣は庶民の間にも広まっていきました。

若水汲み、福茶って何?

若水を汲むことを

「若水汲み」

「若水迎え」

「若水祝い」

といいます。

元旦のまだ人に会わない時間帯に汲みに行き、もしも途中で人に会っても口を利かないようにします。

水を汲む時には「福くむ、徳くむ、幸いくむ」または「こがねの水くみます」など、めでたい唱え言をするそうです。

若水を汲むのは年男の役目とされており、女性には水に手を触れさせない地域もある一方で、西日本では主婦の役目としている地域もあるようです。

関連:【2024年】年男・年女の意味とは?厄年との関係は?縁起は?良いことはあるの?

現在は井戸から飲料水を汲むことはほとんどありませんが、若水だけは井戸から汲んだり、湧き水を汲みに行く人も多いそうです。

しかし、現実的にはそれも難しいので、元旦に水道の蛇口から汲んだ水でも若水というそうです。

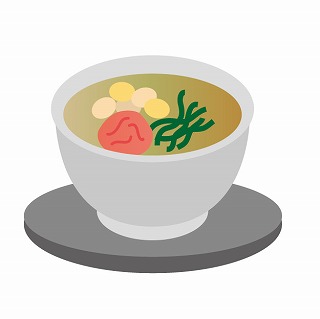

若水は、まず神棚の年神様(としがみさま・毎年お正月に各家にやってくる豊作や幸せをもたらす神様)にお供えし、雑煮など食事を作る時に使ったり、「福茶(ふくちゃ)」というお茶を淹れたりします。

福茶

福茶とは、節分や大晦日、お正月などに健康長寿や無病息災を願って飲む縁起物のお茶のことをいいます。

そして、お正月に若水を沸かして淹れた福茶は特に「大福茶(おおぶくちゃ・だいふくちゃ)」といいます。

福茶には黒豆、昆布、梅干しなどを入れます。

「豆はまめまめしく働く」

「昆布はよろこぶ」

「梅は縁起のいい花」

とすべて縁起物になっています。

福茶の起源は平安時代中期の僧「空也(くうや)上人」の説が有名です。

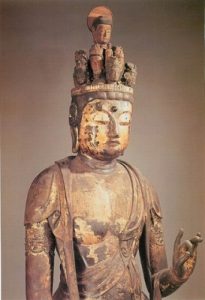

空也上人像

村上天皇(在位946年~967年)の時代、京都に疫病が大流行しました。

空也上人は村上天皇の勅旨(天皇の命令)により、疫病に苦しむ人々のために十一面観音像を彫り、そのお供え物であったお茶に、結び昆布と梅干を入れ振舞ったところ人々は病から回復したそうです。

十一面観音像

それにあやかって村上天皇がお正月にこのお茶を服するようになり、一般の人々にも広まったといわれています。

現在でも、空也上人によって開かれた六波羅蜜寺では正月三が日(1月1~3日)に若水で沸かした煎茶の中に結び昆布と小梅干を入れた「皇服茶(おうぶくちゃ)」が振る舞われます。

最初に村上天皇が飲まれたお茶なので、六波羅蜜寺では「皇服茶」と呼びます。

その後、縁起物として庶民にも広がり「大福茶」と呼ばれるようになったそうです。

若水はいつの季語?

今までの説明でもわかるように若水は新年の季語になります。

有名な俳句には以下の句があります。

●小林一茶

『若水も 隣の桶で しまひけり』

●正岡子規

『若水や 瓶の底なる 去年(こぞ)の水』

関連:【新年の俳句30選】有名な新年の俳句一覧 名作俳句の作者・季語・意味とは?

若水を汲み、その水でお雑煮を作ったりお茶を淹れたりして自分の体に取り込むことで、邪気を祓って一年を無事に過ごせるようにという願いが込められているのですね。

元旦とは1月1日の日の出から午前中までのことですが、若水はまだ暗いうちに、夜明けとともに汲みに行く人もいるようですよ。

雪が降っていたり、路面が凍っていたりするかもしれませんので、十分気を付けて若水を汲みに行ってくださいね。

関連:元日、元旦、正月の違いとは?年賀状にはどれを使えばいいの?

関連:お屠蘇の意味と由来とは?お屠蘇の作り方、飲み方の作法と飲む順番

関連:【空也上人像】口から6体の仏像が出ているのはなぜ?どこで見られるの?

コメント