お正月に家族や親戚が集まって新しい一年の始まりをお祝いする人も多いと思いますが、その時に欠かせないものが「お屠蘇」です。

お屠蘇の意味と由来とはどんなものでしょうか?

お屠蘇の作り方、飲み方の作法と飲む順番などについてわかりやすく解説します。

お屠蘇の意味と由来とは?

お屠蘇の読み方は「おとそ」です。

お屠蘇の 「屠」には「邪気を屠る(ほふる)」という意味があり、「蘇」には「魂を蘇(よみがえ)らせる」という意味があります。

お正月にお屠蘇を飲むことで、その年の邪気を払い、無病長寿を祈ります。

お屠蘇は、日本酒とみりんに5種類~10種類の生薬(しょうやく)を漬け込んで作る薬草酒のひとつです。

正式には「屠蘇散(とそさん)」または「屠蘇延命散(とそえんめいさん)」といいます。

お屠蘇は、 中国の三国時代(184年~280年)に魏の国の華佗(かだ)という名医が考案したものであり、三国志で有名な曹操(そうそう)に厄除けと長寿の目的で体に良い生薬を酒に混ぜたものを献上したのが由来といわれています。

日本には平安時代(794年~1192年ごろ)に唐(現在の中国)から伝わり、宮中のお正月の行事としてお屠蘇を飲むことが定着しました。

一般庶民にも広まったのは江戸時代(1603年~1868年)といわれています。

お屠蘇の成分は?

お屠蘇には5種類~10種類の生薬が使われます。

地域や家庭によって使う生薬に違いがあり、「必ずこの生薬を使う」という決まりはないようですが、以下のものが一般的に使われます。

| 生薬 | 作用 |

| 白朮(びゃくじゅつ) | 利尿作用、健胃作用 |

| 山椒(さんしょう) | 健胃作用、抗菌作用 |

| 桔梗(ききょう) | 鎮痛作用、咳や痰を鎮める |

| 肉桂(にっけい) | 健胃作用、発汗作用など |

| 防風(ぼうふう) | 抗炎症作用、発汗・解熱作用 |

| 陳皮(ちんぴ) | 吐き気防止 |

| 赤小豆(せきしょうず) | 解熱作用 |

| 茴香(ういきょう) | 健胃作用 |

| 紅花(べにばな) | 血行促進 |

生薬によってお屠蘇の効能に違いはありますが、おおむね、健胃作用や、初期の風邪に効果が期待できるため、風邪予防の薬としても飲まれていました。

お正月は寒い時期ですし、普段より食べ過ぎ飲みすぎになりやすいため、邪気払い・無病長寿を祈るという意味でだけではなく、健康のために飲まれていたのですね。

お屠蘇の作り方

お屠蘇を家で作るには、数種類の生薬を準備しなくてはいけない・・・と思ってしまいますが、大丈夫です。

ドラッグストアやスーパーなどで「屠蘇散(とそさん)」を購入することができます。

火は使わないので火加減を気にしたり、キッチンにつきっきりになることもなく簡単です。

屠蘇散は使いやすいようにティーバッグに包まれて売られていることがほとんどで、300ml~500mlに一包使うことが一般的です。

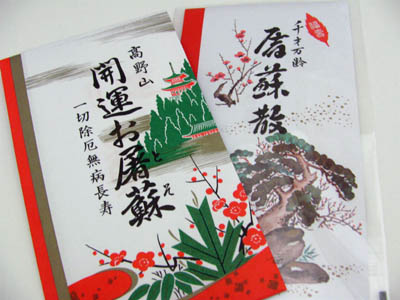

屠蘇散

お屠蘇の材料は、

●屠蘇散一包

●日本酒

●本みりん

です。

地域やご家庭によって作り方が異なりますが、一般的な作り方は以下のとおりです。

①日本酒と本みりんに屠蘇散一包を浸します

浸すための入れ物は、ヤカンでも鍋でも何でも良いです。

屠蘇散はティーバッグになっていることが多く、ティーバッグ1包につき、日本酒と本みりん300ml~500mlに浸すのが一般的です。

日本酒と本みりんの割合は好みによって1:1や2:1などにします。

日本酒が多ければ辛口な仕上がりに、本みりんが多ければ甘口の仕上がりになります。

また、日本酒だけ、本みりんだけでも問題ありません。

②屠蘇散の抽出する

屠蘇散の説明書きの抽出時間を参考にしてください

一般的には5時間~8時間浸して抽出します。

③出来上がり

抽出が終わったら、屠蘇散を取りだして出来上がりです。

抽出時間が長すぎると、濁ったり沈殿物が出ることがありますので注意しましょう。

飲み方の作法と飲む順番

お屠蘇を飲む前に必ず若水(わかみず・元日の早朝に汲んだ水)で手を清め、神棚や仏壇を拝んだ後、家族そろって新年の挨拶を行います。

その後、おせち料理をいただく前にお屠蘇を飲みます。

お銚子と三段重ねの盃

お屠蘇は正式には、朱塗りのお銚子(ちょうし)と三段重ねの盃(さかずき)と台がセットになった「屠蘇器(とそき)」を使いますが、ない場合はご家庭で一番お正月にふさわしそうな器を選んでください。

■飲み方の作法と飲む順番

| ① | 家族全員で東(日の出)の方角を向きます。 この時の席順は特に決まりはありません。 |

| ② | 最年少者が最年長者の正面に座り、お互い一礼します。 |

| ③ | 最年長者が最年少者にお屠蘇を注ぎます。 その時、最年少者の右側から注ぎます |

| ④ | 盃にお屠蘇を注ぎます。 正式な注ぎ方は、三段重ねの盃に小盃→中盃→大盃の順で、それぞれの盃で、1回目と3回目は注がずお銚子を傾け、3回目で注ぎます。 略式で行う場合は、小盃または中盃を使います。 盃が無い場合は、猪口やコップなどの中で一番お正月にふさわしそうな器を選んでください。 注ぎ方は正式な作法と同様1回目と2回目は注がずお銚子を傾けるだけで、3回目で注ぎます。 |

| ⑤ | 最年少者は飲む前に「一人これを飲めば一家病無く、一家これを飲めば一里病無し」と唱えてからお屠蘇を飲みます。 |

| ⑥ | お屠蘇を飲みます。 小盃→中盃→大盃の順で飲みます。 それぞれの盃で1回目と2回目は盃に口を添える動作をし、3回目で飲みます。 また、3回に分けて飲む作法があり、どちらでも良いといわれています。 略式で行う場合も、飲み方は同じでどちらでも良いです。 子供やお酒が飲めない人は、口をつけて飲む真似をします。 |

| ⑦ | 飲み終わった最年少者が2番目に若い人に注ぎます。 |

| ⑧ | 注がれた人は飲む前に「一人これを飲めば一家病無く、一家これを飲めば一里病無し」と唱えてからお屠蘇を飲みます |

| ⑨ | その後は年少者から年長者へ順に同じ手順で進めます。 これは若者の精気を年長者に渡すという意味があり、毒見の名残でもあるようです。 |

| ⓾ | 厄年の人がいる場合、他の人に厄を祓う力を分けてもらうため、最後に飲みます。 |

お屠蘇の飲み方の作法と飲む順番をご紹介しましたが、地域や家庭によって飲み方は様々で、必ずしもこの飲み方が正解というものはありません。

正式な作法だと敷居が高く感じるという人もいらっしゃるでしょう。

最近は簡略化されており、お屠蘇ではなく日本酒を飲んだり、また各自で盃を持って家族全員で同時に乾杯をする家庭も増えていますので、家族がやりやすい方法で飲むと良いでしょう。

お正月にお屠蘇を作って飲むご家庭は、少なくなっており、お正月に飲む日本酒を「お屠蘇」と思っている方も少なからずいらっしゃるようで、この記事を読んだ方はその違いをわかっていただけたのではないかと思います。

お正月は日本に古くから伝わる風習がたくさんあります。

みんなで楽しく過ごしながら、その風習の由来や意味などを話し、後世に伝えていけるといいですね。

関連:元日、元旦、正月の違いと意味とは?年賀状にはどれを使えばいいの?

関連:三三九度(三々九度)はなぜ「三」と「九」なの?その意味とやり方

コメント