七五三では、子どもたちが「千歳飴」を食べますが、それにはどのような理由があるのでしょうか?

また、千歳飴の由来とはどのようなものなのでしょうか?

千歳飴が長い理由や色の意味、金太郎飴との違いなどについてわかりやすく解説します。

七五三に千歳飴を食べるのはなぜ?

千歳飴の読み方は「ちとせあめ」です。

「千歳」には「千年」や「長い期間」「長い年月」という意味があります。

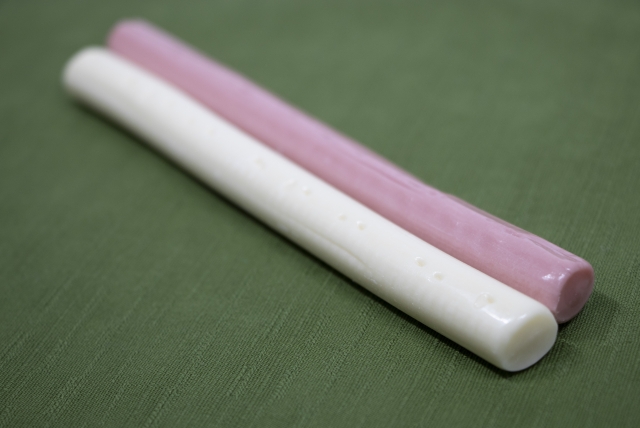

鶴や亀、松竹梅などの縁起の良い図柄が書かれた袋に、紅白のそれぞれの色に染められた長い飴が入っており、 「千歳飴のように長く生きてほしい」という願いが込められており、子どもの長寿を願って食べます。

千歳飴は11月15日の七五三にお宮参りをすると神社でいただくことができます。

また、写真スタジオなどで記念撮影をするときにいただいたり、七五三の時期になるとスーパーなどでも買うことができます。

千歳飴の由来とは?

千歳飴の由来は諸説あります。

浅草が由来という説

江戸時代(1603年~1868年)の徳川綱吉(五代将軍)の時代に、浅草で飴売りをしていた七兵衛という男が、紅白の棒状の飴を「寿命糖(じゅみょうとう)」や「千年飴(せんねんあめ)」「千歳飴(せんざいあめ)」と名付けて売り歩いたのが始まりという説があります。

大阪が由来という説

1615年、大阪の商人である平野勘左衛門という男が江戸(現在の東京)に出てきて「長い千歳飴を食べると千年の長寿になる」というキャッチコピーで売り始めたという説があります。

神田明神が由来という説

神田明神

神田明神では江戸時代に「祝い飴」というものが売られており、この「祝い飴」が千歳飴の起源で、神田明神は千歳飴発祥の地ともいわれています。

もともと千歳飴は、七五三のお祝いをいただいたお返しとして親が配っていたそうですが、紅白の千歳飴は縁起が良いと考え、神田明神にお参りに来た子どもたちに配るようになったそうです。

千歳飴が長い理由と色の意味とは?

千歳飴は子供の長寿の願いが込められています。そのため粘り強く、細く長く作られていて、縁起の良い紅白の色になっているのです。

また、千歳飴が長いといっても、どこまでも長くして良いわけではなく、長さは1m以内、直径は14.5mm以内という規定があるようです。

また、千歳飴の袋のデザインも縁起の良いものになっています。

| デザイン | 意味 |

| 鶴や亀 | 「鶴は千年亀は万年」といわれ、長寿の象徴です。 |

| 寿 | 「おめでたい」という意味があります。 |

| 松竹梅 | 松は不老長寿の象徴、竹は子孫繁栄の象徴、梅は生命力や気高さの象徴です。 |

最近は、昔ながらのデザインに加え、子どもに人気のあるキャラクターが描かれることもあるようです。

千歳飴は子どもが食べるもの・・・という印象が強いですが、 長い千歳飴を折って、家族みんなで子どもの長寿を願いながら食べるものなのだそうです。

長い千歳飴は折ってはいけないと考えている人もいるようですが、そのようなルールはありません。

食べやすいように折ったり、砕いたりしても問題はありませんので、家族みんなで召し上がってください。

金太郎飴との違いは?

金太郎飴は飴の断面に金太郎が描かれていますが、千歳飴は紅白の色をしているだけで断面にはなにも描かれていません。

(※最近は、「寿」の文字や「鶴」や「亀」の縁起物、その他いろいろなキャラクターがデザインされたものもあります)

金太郎飴は、断面が金太郎の絵になるように飴を組み合わせ、細く長い棒状に伸ばしてから、食べやすいサイズに切ります。

製造過程で細く長い棒状になるので、千歳飴と同じもの?と思ってしまう人もいるようですが、金太郎飴は長いままでは販売しません。

千歳飴は七五三でしか食べませんが、金太郎飴は行事に関係なく一年中食べます。

千歳飴はいつの季語?

千歳飴は冬の季語です。

千歳飴を使った俳句は以下のとおりです。

●石塚友二

『振り袖の丈より長し千歳飴』

七五三のお宮参りや記念撮影など、遊びたいのを我慢して頑張ったご褒美に千歳飴をもらえると思っていた子ども時代を思い出した人もいらっしゃるのではないでしょうか?

しかし、家族みんなで分け合って、子どもの長寿を願いながら食べる飴だったのですね。

昔は7歳まで生きることが難しい時代でしたが、今は医療の進歩のおかげで、何事もなく成長することが当たり前の時代になりました。

そういう時代に生まれたことを感謝しながら、子どもの長寿を願って千歳飴を食べると良いですね!

関連:千歳飴の正しい食べ方とは?折ると縁起が悪い?食べきれない場合はどうする?

関連:【2025年】七五三はいつ?お参りの意味とは?年齢は数え年?早生まれはどうする?

関連:七五三はなぜ7歳・5歳・3歳にお参りするの?男の子と女の子で年齢が違う理由

コメント