神社やお寺へ参拝に行ったときに「御朱印」をいただきますが、その時に使う「御朱印帳」の使い方をご存知ですか?

記入には順番があるのでしょうか?裏はどちらから記入を始めればよいのでしょうか?

今回は、御朱印の意味や、御朱印帳の使い方についてわかりやすく解説します。

御朱印の意味とは?

御朱印の読み方は「ごしゅいん」です。

御朱印は、江戸時代(1603年~1868年)に納経(のうきょう)の証としていただいていた証書が起源です。

納経とは、現世や来世の幸福を願ったり、先祖の供養のため、お寺にお経を奉納したり、写経(しゃきょう・お経を書き写す)したものを奉納することです。

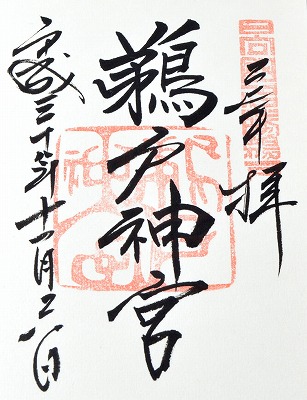

証書としてお寺やご本尊(そのお寺で最も大切な信仰の対象になるもの、仏様)の名前、日付を手書きしたものに朱色で押印したため「御朱印」と呼ばれるようなりました。

昔は納経した証でしたが、現在は参拝の証としてとして御朱印をいただくようになり、お寺だけではなく神社でも御朱印をいただくことができます。

神社やお寺では、お札やお守りなどは「売る・販売する」とは表現しません。

神様や仏様から「授けていただくもの」ということで「授与(じゅよ)」や「授ける」という言葉を使います。

そして、「買う・購入する」とは言わず、「いただく」や「拝受する」と表現するのが一般的です。

御朱印の場合は「御朱印をいただく」「御朱印を拝受する」と表現しましょう。

御朱印は神様や仏様の分身と考えられており、御朱印をいただくことでお寺や神社とのご縁が結ばれるといわれています。

また、御朱印そのものにはご利益はないそうですが、御朱印をいただく際に、神様や仏様のことを想い参拝をすること、ご縁に感謝することなどで、自分自身の気持ちが良いほうに進み、開運につながるといわれています。

御朱印を集めてどうする?

御朱印を集める理由はさまざまです。

- 旅の記録として

- 神社仏閣巡りの記念として

- コレクションとして

- 集めるのが楽しいから

- 眺めているだけで楽しいから など

そして、神社やお寺を参拝することが一番の目的で、その神社やお寺とご縁を結んだ結果、御朱印が集まっているという人もいます。

御朱印帳は、信仰が深かったこと、功徳を集めていたことなどの証になるといわれています。

そのため、御朱印帳を持っていた人が亡くなった際には、その人のお棺に入れてあげることで死後のお守りになる、あの世で幸せになるという考え方があります。

御朱印帳とは?

御朱印帳の読み方は「ごしゅいんちょう」です。

御朱印をいただくための専用の帳面のことです。

神社やお寺の名前やオリジナルの図柄が描かれていたり、キャラクターが描かれたものも取り扱われており、さまざまなデザインの御朱印帳が販売されています。

御朱印帳以外のもの(ノートや色紙など)に御朱印をいただくことはできませんので、必ず御朱印帳を準備しましょう。

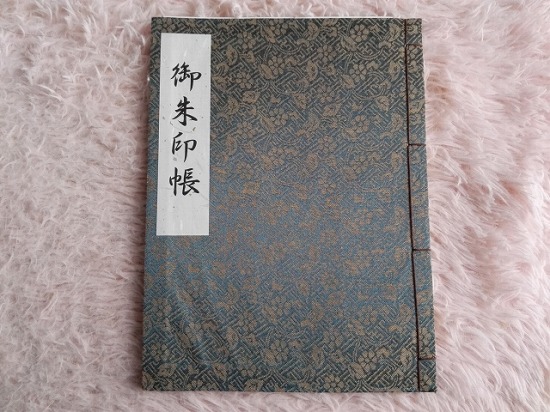

御朱印帳は「和綴じ(わとじ)タイプ」と「蛇腹(じゃばら)タイプ」がありますが、蛇腹タイプを使用している人が多いです。

和綴じ(わとじ)タイプ

「和綴じタイプ」は本のように冊子になっています。

一般的には綴じている部分をはずすことができるので、バラバラにして後からページを入れ替えることができるというメリットがあります。

しかし、書きづらいとか、押印が綺麗にできないなどのデメリットがあり、使っている人は少数のようです。

和綴じタイプ

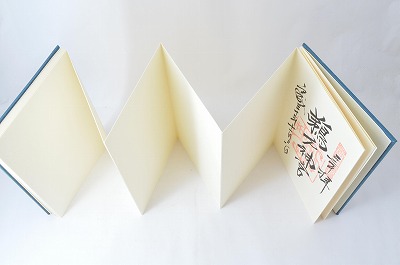

蛇腹(じゃばら)タイプ

「蛇腹タイプ」はアコーディオンのように折りたたまれており、下の画像のように広げることができます。

御朱印帳を取り扱っている神社やお寺では、蛇腹タイプの御朱印帳が販売されていることが多いです。

蛇腹タイプ

御朱印帳はどこで買える?

御朱印帳は、御朱印を取り扱っているほとんどの神社やお寺で買えます。

その場合、その神社やお寺にちなんだデザインの御朱印帳がメインとなります。

ひとつのお寺や神社で複数のデザインを取り扱っていることもありますので、御朱印だけではなく、御朱印帳を集める人もいるようですよ。

他に、書店、雑貨店、文房具店、お土産売り場、ネット通販サイトなどで買えます。

デザインは単色でとてもシンプルなものから、色とりどりの華やかなもの、ミッキーマウスやミッフィーなどのキャラクターが描かれたもの、アニメとコラボしたものなどさまざまな種類があります。

御朱印帳の記入の順番とは?

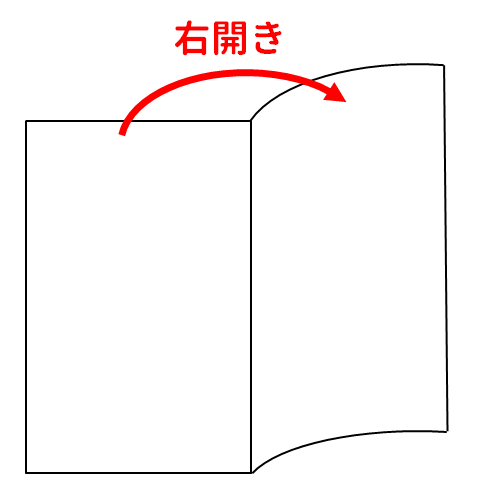

御朱印帳は、和綴じタイプも蛇腹タイプもどちらも右開きです。

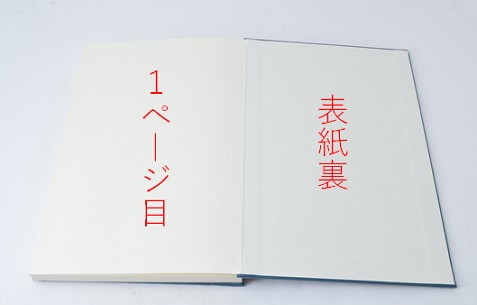

和綴じタイプの記入の順番

1ページ目

「和綴じタイプ」は本のようになっており、 表紙の裏の次のページを1ページ目にするのが一般的です。(表紙の裏から記入することもあります。)

最終ページ

最終ページは裏表紙の裏になります。

蛇腹タイプの記入の順番

1ページ目

「蛇腹タイプ」は、 表紙の裏は硬く書きづらいため、次のページを1ページ目にするのが一般的です。

また、初めての御朱印帳の場合、伊勢神宮の御朱印のために1ページ目と2ページ目を空けておく人もいます。

伊勢神宮は日本の神社の最高位であり、別格とされていますので、御朱印帳の最初にいただくのが好ましいという考えがあります。

伊勢神宮は外宮(げくう)と内宮(ないくう)がありますので、1ページ目は外宮、2ページ目に内宮の御朱印をいただきます。

「外宮が最初、次が内宮」というのは、伊勢神宮のお参りの順番が関係しているようです。

伊勢神宮のお参りの順番などについての詳細は以下をご覧ください。

関連:【伊勢神宮】内宮と外宮の違いとは?お参りの順番、移動距離は?

他の神社で初めての御朱印をいただく際に「1ページ目と2ページ目は伊勢神宮のために空けておきましょうか?」と聞かれることもあります。

神社によっては、御朱印帳を購入する際に最初から1ページ目と2ページ目を空けていて、3ページ目にその神社の御朱印が書かれていることもあります。

しかし、特に決まりがあるわけではなく、途中のページに伊勢神宮の御朱印をいただいても問題はありませんし、最後のページでも良いようです。

そして、伊勢神宮の内宮と外宮の順番が前後しても良いし、どちらかだけというのも問題ありません。

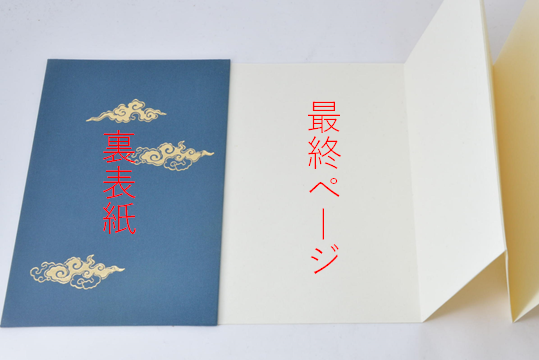

最終ページ

蛇腹タイプは、裏表紙を開くと右側が白紙になっているので、その 白紙部分が最終ページとなります。

御朱印帳の裏の順番どちらから?

和綴じタイプは表裏はありませんが、蛇腹タイプの御朱印帳は、表面と裏面の両方とも記入できるように作られています。

しかし、墨が染みることを防ぐために表面だけしか使わない人もいますので、ご自身が使いやすいようにすると良いでしょう。

また、紙の材質によっては裏面を使うようには作られていないこともありますので、表面がツルツル、裏面がザラザラの場合は表面だけ記入すると良いでしょう。

裏面にも記入をする場合の1ページ目と最終ページは以下のとおりです。

裏面1ページ目

上の写真 の最終ページの裏が、裏面の1ページ目になります。

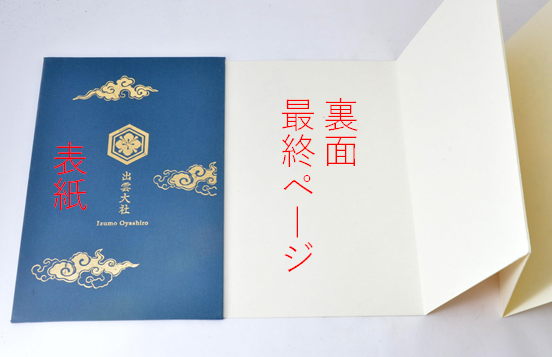

裏面最終ページ

表面の1ページ目の裏が、裏面の最終ページになります。

最後のページまで記入しなければ、新しい御朱印帳にしてはいけないなどの決まりはありませんので、途中から白紙でも問題ありません。

御朱印は、「直書き(じかがき)」と、「書き置き(かきおき)」があります。

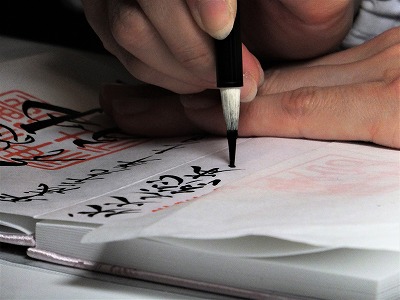

直書きとは、御朱印帳に直接書いてもらうことです。

書き置きとは、和紙にあらかじめ御朱印が書かれた状態のものです。

御朱印の場合は、直書きの神社やお寺が多いです。

納経帳との違いは?

御朱印帳と同じようなもので「納経帳(のうきょうちょう)」があります。

納経帳は、お寺で納経した証として朱印をいただくものです。

主に、四国八十八ヶ所霊場巡礼、西国三十三所巡礼など、巡礼のための専用になっています。

御朱印帳と納経帳との違いは以下の通りです。

●納経帳はお寺だけ

納経の証としていただくものなので、神社では納経帳を使いません。

●ページごとに朱印をいただくお寺が決まっている

納経帳は、右側のページに寺院名やご本尊の名前、寺院の説明などが書かれており、巡礼の一番札所から順番になっています。

そして、そのお寺で納経をしたあとに左側の白紙のページに朱印をいただきます。

御朱印帳は、ページごとに朱印をいただく神社やお寺は決まっておらず、全ページが白紙になっています。

御朱印のいただき方は?

最初に神社やお寺を参拝します。

参拝をせずに御朱印だけをいただくのは、神仏に対してとても失礼なことです。

必ず参拝を済ませてから、御朱印をいただきましょう。

※御朱印を書いていただくには時間がかかるため、神社やお寺によっては「御朱印帳を預けてから、参拝してください」と案内している場所もあります。そのような場合は案内に従いましょう。

御朱印をいただく時は、以下の流れになります。

①参拝を終えたら社務所(しゃむしょ)や寺務所(じむしょ)などに行く

神社は「社務所」、お寺は「寺務所」といって、事務をしたり、祈祷の受付や案内をしたり、お守りやお札などを取り扱っている場所があります。

御朱印は社務所や寺務所で取り扱っていることが多く、多くの場所で「御朱印はこちら」と案内があります。

②御朱印帳を渡す

御朱印帳は、すぐに書けるよう準備をしてから渡します。

カバーなどをしている場合ははずし、書いていただきたいページを開き、「お願いいたします」と一言添えてから渡しましょう。

御朱印は、目の前ですぐに書いてくださることもあれば、番号札を渡されてしばらく待つよう言われることもあります。

③静かに待つ

目の前で待つ場合は、書いてくださる人に話しかけたり、同行者とおしゃべりしたりせず、静かに待ちましょう。

番号札を渡された場合は、神社やお寺の境内を散策するなどして、時間になったら受け取りに行きましょう。

④お金を納める

神社の場合は「初穂料(はつほりょう)」

お寺の場合は「お志(おこころざし)」「志納料(しのうりょう)」「志納料(のうきょうりょう)」

といいます。

御朱印の値段はさまざまですが、300円~500円が一般的です。

御朱印をいただく場所に金額が掲示されていることが多いですが、特に金額を設けていない神社やお寺もあります。

そのような場合は「初穂料(お志、志納料、志納料)はいかほどお納めすればよろしいでしょうか」と聞きましょう。

「お気持ちで」と言われた場合は、300円~500円お納めしましょう。

⑤お礼を言って受け取る

お金を納めたら、「ありがとうございました」とお礼を言って御朱印帳を受け取りましょう。

※書置きの場合は、「御朱印帳を渡す」と「静かに待つ」ということはありません。

参拝を終えたら社務所や寺務所などに行き、お金を納めて、お礼を言って受け取ります。

帰宅後に、御朱印帳に糊で貼りましょう。

神社とお寺の御朱印は分ける?

昨今はあまり気にすることなく、神社とお寺の御朱印が混じっていても問題ではないという意見も多いです。

しかしごく稀に、神社とお寺の御朱印を一冊の御朱印帳に混ぜていた場合、神社は神道、お寺は仏教なので、「宗教が違う、信仰が違う」という理由で断られることがあるようです。

ごく稀なことではありますが、神社の御朱印帳、お寺の御朱印帳は分けていたほうが断られるリスクを無くすことができます。

御朱印帳を忘れた場合

もしも御朱印帳を忘れた際は「御朱印帳を忘れました」と伝えると、和紙に書いた御朱印を授けてくださることがほとんどです。

和紙でいただいた御朱印は、糊などで御朱印帳に貼り付けるのが一般的ですが、クリアファイルなどに入れて別に保管する人もいます。

御朱印帳の保管

御朱印帳の保管方法に決まりはありませんのでご自身が管理しやすい方法を選べばよいのですが、お寺や神社でいただいたくお札やお守りと同じと考え、粗末に扱わないようにしましょう。

仏壇や神棚に保管したり、御朱印帳以外のもの(生活用品や雑貨など)とは区別してスペースを作って保管すると良いでしょう。

御朱印がどのようなものかわかりましたか?

御朱印がブームになって、御朱印をいただくことができる神社やお寺がとても増えました。

期間限定デザインの御朱印や、立体的な御朱印など、オリジナリティあふれる御朱印も数多くあります。

御朱印を集める理由は人それぞれですが、神社やお寺を参拝して神仏とのご縁が結ばれることへの感謝は忘れずにいたいですね。

関連:「神道」と「仏教」を簡単に説明!その関係と違いと共通点とは?

コメント