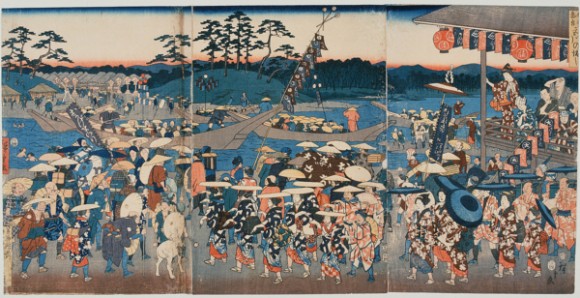

昔から「お伊勢さん」と呼ばれ親しまれている「伊勢神宮」。

三重県伊勢市にある神社で、正式名称は「神宮」なのだそうです。

ですが、ほかの神宮と区別するために地名を入れて「伊勢神宮」と呼ぶようになり、親しみをこめて「お伊勢さん」や「大神宮さん」と呼ぶこともあります。

伊勢神宮には「内宮」と「外宮」があるのですがご存知でしょうか?

今回は、全国の神社の本宗(ほんそう・最も尊い神社)とされる伊勢神宮をご紹介します。

内宮と外宮の違いとは?

「内宮」と「外宮」はの違いを簡単にまとめると以下のとおりです。

内宮

「内宮」の読み方は、「ないくう」です。

内宮には、天照大御神(あまてらすおおみかみ)が祀られています。

内宮は正式には「皇大神宮(こうたいしんぐう)」といい、皇大神とは天照大御神のことです。

天照大御神は太陽の神様で日本で最も貴(とうと)く、神道の最高神とされており、天皇陛下は天照大御神の子孫とされています。

また、神社にはご神体(ごしんたい)である、神様の御魂(みたま)が宿る依り代(よりしろ)が礼拝の対象として祀られています。

内宮のご神体は、三種の神器のひとつである「八咫鏡(やたのかがみ)」です。

三種の神器はほかに

「八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)」

「草薙の剣(くさなぎのつるぎ)」

※別名:剣天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)

であり、別の場所に祀られています。

三種の神器は歴代の天皇が皇位のしるしとして受け継がれてきた三つの宝物です。

直接見てはいけないものとされているため、天皇陛下でさえ実見はなされておらず多くの謎に包まれています。

三種の神器の詳細につきましては、以下の記事をご覧ください。

関連:三種の神器の意味とは?どこにあるの?祀られている場所とは?

外宮

「外宮」の読み方は、「げくう」です。

外宮には、豊受大御神(とようけのおおみかみ)が祀られています。

外宮は正式には「豊受大神宮(とようけだいじんぐう)」といいます。

豊受大御神は食物や穀物を司る神様で、衣食住の恵みを与える産業の守護神として崇められています。

また、豊受大御神は天照大御神の食事を司るとされ、朝夕2回、毎日欠かさず天照大御神に供物をたてまつる

「日別朝夕大御饌祭(ひごとあさゆうおおみけさい)」

というお祭りが行われています。

外宮のご神体は「真経津鏡(まふつのかがみ)」とされていますが、八咫鏡の別名であるとか、同じような鏡だとか、壺だとか・・・正確なことはわかっていないそうです。

宇治橋と鳥居

ほかに、内宮の近くには宇治橋や五十鈴川、お土産屋が軒を連ねるおかげ横丁などの観光地があるため、参拝客が大勢訪れます。

外宮は内宮から離れた場所にあるため、内宮に比べると参拝客が圧倒的に少ないという違いがあります。

五十鈴川

おかげ横丁

お参りの順番、移動距離はどれくらい?

内宮には多くの参拝客が訪れます。

内宮だけお参りして帰る方も大勢いますが、まずはじめに外宮をお参りし、内宮へ行くのが古来からの習わしとされています。

これは、天照大御神が「豊受大御神から先に祭事をするように」と指示を出したからだといわれていますが、明確な理由はないそうです。

外宮と内宮、どちらか片方だけお参りするのは「片まいり」と呼ばれ、避けるべきことといわれています。

一般的に「お伊勢参り」といわれているものは、外宮と内宮の両方を参拝することをいいます。

外宮から内宮までの距離は約5.5kmあります。

途中におかげ横丁があるので、観光も兼ねてのんびりと歩いて行く人も多いのですが、徒歩だと寄り道せずに歩いても約1時間かかります。

バスやタクシー、自家用車などでの移動の場合は10分~15分ほどかかります。

また、外宮前と内宮前のバス停からは10分~20分ごとにバスが出ています。

●大人片道520円

●小児片道260円

6歳以上12歳未満(小学生)

外部リンク:

外宮前 時刻表 [外宮前 ⇒ 内宮前]

また、内宮・外宮お立ち寄りの際は以下のイラストマップをご利用ください。

外部リンク:

内宮・外宮イラストマップ

伊勢神宮は内宮と外宮だけではなく、摂社(せっしゃ)や別宮(べつぐう)などと呼ばれる宮社が125もあるそうです。

伊勢市だけではなく近隣の市郡に分布しているので、とても一日で参拝できるものではなく、一泊二日以上の時間が必要だと言われています。

すべてを参拝することはなかなか難しいことですが、内宮と外宮は両方を参拝できるようスケジュールを組むといいですね。

関連:「神道」と「仏教」を簡単に説明!その関係と違いと共通点とは?

コメント