三種の神器という言葉を聞いたことはありますか?

1950年代に流行語となった家電製品のことをのことを思い浮かべた方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、この記事では、家電製品ではなく、日本神話の時代から受け継がれてきたといわれている三種の神器の意味や歴史、祀られている場所や、見てはいけない理由について解説します。

三種の神器とは?

読み方は「さんしゅのじんぎ」です。

はじめに、家電製品の三種の神器について説明します。

1950年代から1960年代はじめ「三種の神器」といわれていたのは以下の3つの家電です。

- 白黒テレビ

- 洗濯機

- 冷蔵庫

その後、さまざまな「三種の神器」が登場することから、最初の「三種の神器」は「元祖三種の神器」とも呼ばれています。

1960年代中頃に登場した「新・三種の神器」は、

- カラーテレビ(Color television)

- クーラー(Cooler)

- 自動車(Car)

の3つで、それぞれの頭文字がCだったことから「3C」とも呼ばれました。

そして、新しい「三種の神器」が登場するたびに「新・三種の神器」と呼ばれることになります。

1970年代後半に登場したのが、若者のファッションを変えたといわれる

- ウォークマン

- ローラースケート

- デジタル時計

これら3つを指し、「若者の新・三種の神器」とも呼ばれました。

2000年代に登場した「新・三種の神器」は、

- デジタルカメラ

- DVDレコーダー

- 薄型テレビ

これら3つを指しまたは「デジタル三種の神器」と呼びました。

令和になると、共働き世帯が増えていることから

- ロボット掃除機

- ドラム式洗濯乾燥機

- 食器洗い乾燥機

これら3つを指し「令和版三種の神器」と呼ぶようです。

今後も「三種の神器」は、増えていくのかもしれませんね。

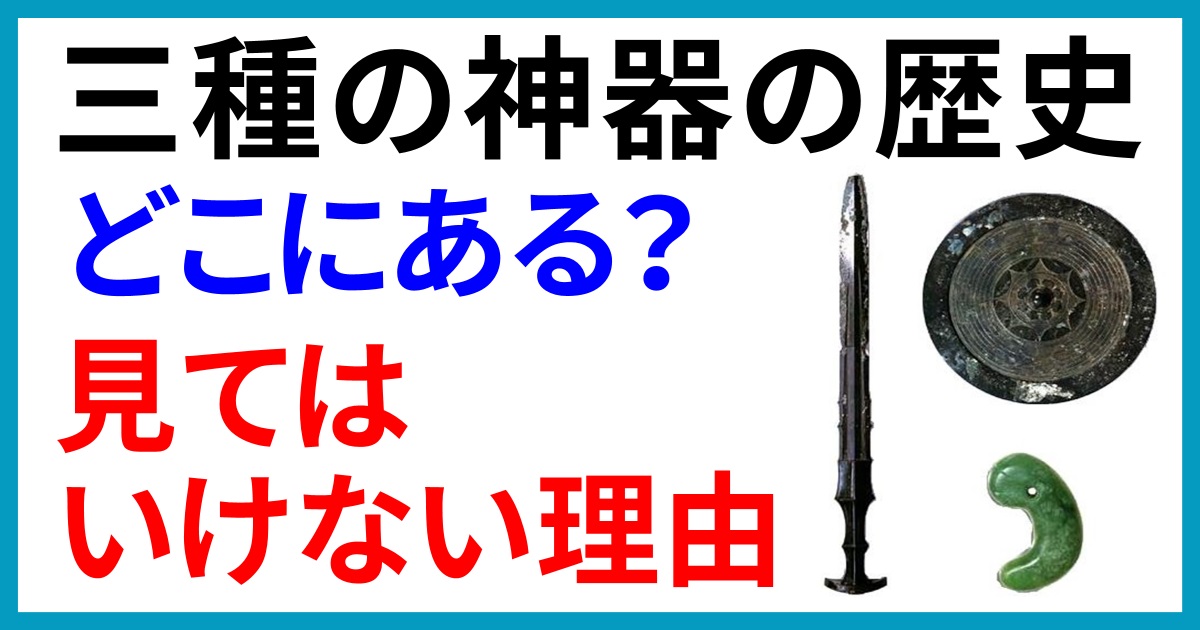

三種の神器の意味や歴史とは?

ここからは、日本神話のころから現在まで受け継がれている「三種の神器」について解説いたします。

日本神話において、天皇の祖先とされている瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が天照大御神(あまてらすおおみかみ)の神勅(しんちょく)を受け、「葦原の中つ国(あしわらのなかつくに・日本のこと)」を治めるために天上の国の高天原(たかまがはら)から日向国(ひゅうがのくに・現在の宮崎県)の高千穂峰に降臨しました。

瓊瓊杵尊は天照大御神の孫に当たることから、この神話のことを「天孫降臨(てんそんこうりん)」といいます。

その際に、天照大御神から瓊瓊杵尊に授けられた

「八咫の鏡(やたのかがみ)」

「八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)」

「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」

を三種の神器といいます。

八咫の鏡は「知恵」

八尺瓊勾玉は「慈悲深さ」

草薙剣は「勇気や武力」

を象徴しているといわれています。

また、この神話に登場する神器と同一とされる、歴代の天皇が皇位の印として代々受け継いできた三つの宝物のこともまた三種の神器といいます。

三つの宝物とは「八尺瓊勾玉ならびに八咫の鏡と草薙剣の形代(かたしろ)」のことを指し、これらを所持することが皇室の正統な帝の証しであるとされます。

形代とは、神霊が依り憑く依り代(よりしろ)のことで儀式の際、本物(現物)の代わりに使用され、神の御霊が宿っているとされています。

ですから、皇居にある三つの宝物のうち、八尺瓊勾玉は現物ですが、八咫の鏡と草薙剣は現物ではなく形代ということになります。

レプリカのようなものと考えるとわかりやすいかもしれません。

三種の神器はどこにあるの?

八咫の鏡(やたのかがみ)

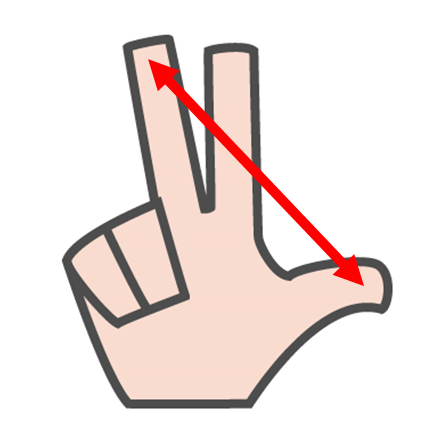

伊勢神宮の内宮(ないくう)にご神体として祀られています。

また、形代(かたしろ)が皇居賢所(かしこどころ)に奉安(ほうあん・尊いものを安置すること)されています。

八咫の鏡は有名な「天岩戸神話(あめのいわと)」に出てくる鏡で、天照大御神が弟の須佐之男命(すさのおのみこと)のいたずらに怒り、天岩戸にお隠れになったときに石疑姥命(いしこりどめ)が作ったとされる鏡のことです。

天照大御神が岩戸を少し開けたとき、この鏡で天照大御神を映し、興味を持たせて外に引き出し、再び世は明るくなったといわれています。

この鏡は、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に授けられた後、神武天皇に伝えられ、以後、代々の天皇の側に置かれ、各地を転々としましたが、第11代の垂仁(すいにん)天皇の時代に現在の伊勢神宮の内宮に奉安されました。

明治初年に明治天皇が実見した後、改めて内宮のさらに奥深くに奉安されたといわれています。

八咫の鏡のあまりの神聖さに、明治天皇は「我が子孫は今後見てはならない」と仰ったそうで、天皇であっても決して直視してはいけないということになったそうです。

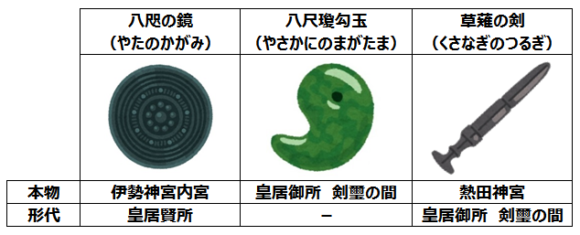

八咫の鏡(やたのかがみ)の「やた」はもともと「やあた」と読みました。

咫(あた)は長さの単位で親指と中指を広げた時の長さのことをいい、八咫はその八倍の長さになります。

転じて、非常に長いまたは大きいことを意味します。

八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)

三種の神器のうち、唯一現物が皇居に置かれ、皇居御所の剣璽の間(けんじのま)に奉安されています。

大きな勾玉(まがたま)といわれていたり、八尺(やさか)の緒で繋いだ勾玉ともいわれています。

八尺(やさか)は長さの8尺(当時は140cmぐらい)や比喩表現で「長いもの」という意味があります。

天照大御神が天の岩屋戸にお隠れになったとき、玉祖命(たまのおやのみこと)が作ったものであり、八咫の鏡とともに榊の木に掛けられたといわれています。のちに瓊瓊杵尊に授けられました。

昭和天皇の大喪の礼(天皇の葬儀)の際に八尺瓊勾玉が入った箱を持った従者は「子供の頭くらいの丸い物が入っている様に感じた」と証言していたそうです。

草薙剣(くさなぎのつるぎ)

草薙剣は天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)ともいい、熱田神宮にご神体として祀られています。

また、形代が皇居御所の剣璽の間に奉安されています。

須佐之男命(すさのおのみこと)が倒したヤマタノオロチの尾から出てきた剣で、のちに天照大御神に献上し、瓊瓊杵尊に授けられました。

草薙剣は当初は皇室が持っていましたが、第10代崇神(すじん)天皇の時代に形代が造られ、現物は笠縫宮(かさぬいのみや)を経由して伊勢神宮に移されたそうです。

第12代景行(けいこう)天皇の時代、伊勢神宮の倭姫命(やまとひめのみこと)は、東征に向かう日本武尊(ヤマトタケルノミコト)に草薙剣を託しました。

その後、日本武尊は尾張国へ行き、尾張国造の祖、宮簀媛(ミヤズヒメ)の家に滞在し、東征に向かいます。

そして、東国平定の後、尾張に戻った日本武尊は宮簀媛と結婚しました。

日本武尊の死後、草薙剣は伊勢神宮に戻ることなく、宮簀媛がこの剣を祀って尾張国に社を建てました。

これが熱田神宮の起源であり、現在も熱田神宮のご神体として奉安されています。

草薙の剣は元々、天叢雲剣と呼ばれていましましたが、日本武尊が東征の途中に火攻めにあったとき、この剣で燃えている草をなぎ払い、火打ち石で迎え火をつけて難を逃れたことから、草薙剣と呼ばれるようになったといわれています。

三種の神器を見てはいけない理由

三種の神器は直接見てはいけないものとされているため、天皇陛下でさえ実見はなされておらず、多くの謎に包まれています。

「三種の神器は見てはいけないもの」といわれるようになったのはいつからなのか経緯などは不明ですが、平安時代(794年~1185年)にはすでにそのようにいわれていたのではないかと考えられています。

平家の栄華と没落を描いた「平家物語」の中に、三種の神器の「八咫の鏡」を見てしまうシーンが出てきます。

平安時代末期の「壇ノ浦(だんのうら)の戦い」で平家と源氏が海上で戦っているときに、源氏が平家の船に乗り込んで八咫の鏡が入った箱を空けたところ、源氏の武士たちの目は眩み、鼻血が流れ出したと書かれています。

これは、八咫の鏡を見たことで天罰が下ったということになります。

この話から「見てはいけない」とタブー視されるようなったのかはわかりません。

しかし、三種の神器は神の御霊が宿るものです。直接見るなど畏れ多い存在ということなのかもしれません。

日本神話の時代から、受け継がれてきたといわれる三種の神器。

一度は見てみたい・・・と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、天皇陛下でさえ実見なされておらず、見たものは死んでしまうという言い伝えもあるそうです。

伊勢神宮や熱田神宮に参拝されたときや皇居を訪れた際は、天照大御神から授かった三種の神器が現在まで大事に受け継がれていることを是非思い出してみてください。

関連:「天の逆鉾」はいつ誰が刺した?坂本龍馬が引き抜いたという話は本当?

関連:【伊勢神宮】内宮と外宮の違いとは?お参りの順番、移動距離は?

関連:時代劇で火打石をカチカチ打ち鳴らすのはなぜ?切り火(鑽火)の意味とは?

コメント

コメント一覧 (1件)

≪…三種の神器…≫は、大和言葉の【ひ・ふ・み・よ・い・む・な・や・こ・と】の本性を象徴したものだ。

岡潔数学体験館で、自然数のキュレーション的な催しがあるといいなぁ~