寒い冬から春へと移り変わる時期、「春一番が吹きました」と天気予報で聞いたことがあるのではないでしょうか?

春一番と聞くと「春がすぐそこまで来ている」と感じる方も多いかもしれません。

では、春一番とはどういう意味なのでしょうか?

一番があるのなら、二番もあるのでしょうか?

また、春一番が吹かない年もあるといいますが本当でしょうか?

今回は、そんな春一番の疑問についてわかりやすく解説します。

春一番とは?

春一番とは、 早春(立春(2月4日頃)~春分(3月20日頃)までの間)に、その年に初めて吹く、暖かくて強い南寄りの風を意味します。

北海道、東北、沖縄県を除く日本各地で観測されます。

「南寄りの風」とは、南方面から吹く風のことです。

具体的には、南東、南南東、南、南南西、南西など南方面から北方面に向かって吹くすべての風を指し、「南」のどの方角か定まらない場合に用いる言葉です。

春一番が吹くしくみは以下のとおりです。

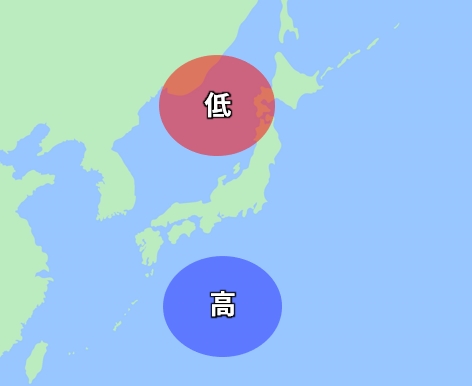

日本では、立春のころになると西高東低の冬型の気圧配置が緩み始め、それまでは太平洋を通過していた低気圧が日本海を通過することが多くなり、太平洋上には高気圧がきます。

風は気圧の高い方から低い方に向かって吹くので、太平洋上の高気圧から日本海の低気圧に向かって南寄りの暖かい風が入り込み、強風が吹き荒れます。

春一番の基本的な定義は、

●立春(2月4日頃)~春分(3月20日頃)の間

●日本海側の低気圧に向かって、太平洋側の高気圧から吹き込む南よりの風

●10分間平均で風速8m/s以上

●前日に比べて気温が上昇する

ことが認定基準になります。

しかし、地域によって少し異なり、普段から強い風が吹くことの多い北陸地方の金沢・富山・福井や四国地方では風速10m/s以上と定義されています。

ほかに、

北陸地方では「最高気温が前日より高いかほぼ同じ」

近畿地方では「最高気温が平年、または前日より高い」

など、基本的な定義とは異なります。

また、春一番は、北海道、東北地方、長野県、山梨県、沖縄県では観測をしていません。

理由は以下のとおりです。

●北海道、東北地方、長野県は、春一番のような風が吹いても冬の気候が続くから

●山梨県は盆地なので強い風が吹きづらいから

●沖縄県は日本海に低気圧が発生しても影響を受けづらいから

春二番はあるの?

春一番があるのなら、春二番、春三番もあるのでは・・・?と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、 正式な気象用語としては存在しません。

気象用語ではありませんが、一般的に「春一番の後に吹いた同じような風」のことを、春二番、春三番、春四番といい、春の季語になっています。

吹かない年があるって本当?

春一番は、毎年必ず吹くものではありません。

先述した認定基準を満たさないと春一番とはいえません。

そのため、立春の前や春分を過ぎてから風速が8mや10mを超える南よりの強風が吹いたり、気温が上昇したりしても、それは春一番ではないのです。

近年では2021年に、九州南部・奄美地方は春一番が吹きませんでした。

春一番の由来は?

もともとは石川県能登地方や、三重県志摩地方、長崎県壱岐地方で昔から使われている漁師言葉が由来といわれています。

旧暦の安政6年2月13日(新暦で1859年3月17日)に現在の長崎県壱岐市の漁師が漁に出ますが、早春に吹く強風によって船が転覆し、53名にのぼるの遭難者を出しました。

それ以来、漁師たちはこの時期に吹く強い南風を「春一」または「春一番」と呼ぶようになり、恐れられるようになったそうです。

また、海難事故以前から「春一」と呼ばれていたものが、事故をきっかけに広く知られるようになったとも言われています。

春一番が吹くとどうなるの?

春一番は、風速8メートル以上の強風が吹きます。

風速8メートルは、洗濯物をしっかり固定していないと飛ばされる危険性が高い風の強さです。

また、風速10メートル~15メートルの風が吹く可能性もあり、その場合は、傘をさすことや風に向かって歩くことが困難になる風の強さです。

突風や竜巻、高波の被害が報告されることもあります。

また、春一番が吹いた日は気温が上がって暖かくなりますが、翌日には冬型の気圧配置に戻り、寒くなることが多いそうです。

これを「寒の戻り(かんのもどり)」と言います。

春一番が観測されるには、さまざまな条件があることがわかりましたね。

2015年は東京では春一番が観測されませんでした。

2015年以降は毎年吹いていますが、2025年はどうなるのでしょう?

春の訪れを感じる春一番に吹いてほしい気持ちもありますが、強風による被害があるのなら吹いてほしくないとも思ってしまいますね。

関連:「寒の戻り」「花冷え」とは?意味や時期、使い方。反対語は何?

関連:「寒の入り」「寒の明け」の意味とは?2025年はいつ?

関連:からっ風の意味と時期とは?いつの季語?木枯らし、やませとの違い

関連:「黒南風」「荒南風」「白南風」の読み方と意味と違いとは?いつの季語なの?

コメント