ニュースや天気予報で、

「寒の入り(かんのいり)」

「寒の明け(かんのあけ)」

という言葉を聞いたことはありませんか?

「寒」という字が使われていることから、寒い時期に使う言葉なんだろうな・・・と想像することができますが一体どのような意味があるのでしょうか?

今回は、「寒の入り」「寒の明け」の意味と、2025年はいつなのかわかりやすく解説します。

寒の入り、寒の明けとは?

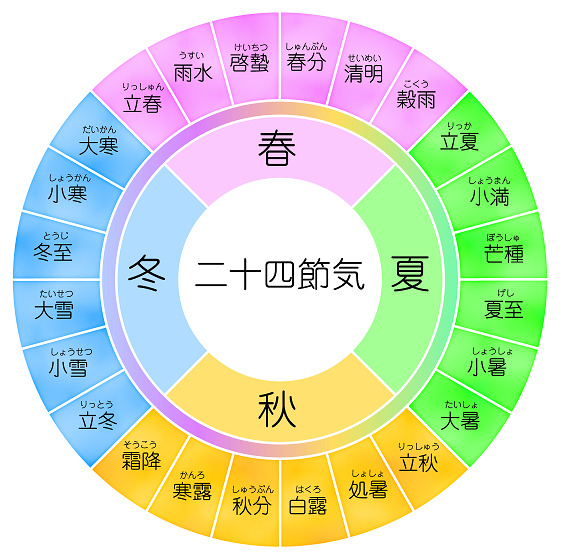

寒の入り、寒の明けという言葉は、「二十四節気(にじゅうしせっき)」から来ています。

「二十四節気」は文字通り1年を24等分したもので、季節の節目を示すものとして使われています。

・春分(しゅんぶん)

・秋分(しゅうぶん)

・夏至(げし)

・冬至(とうじ)

なども二十四節気のひとつです。

関連:『二十四節気』とは?読み方と意味一覧!二十四節気の簡単な覚え方

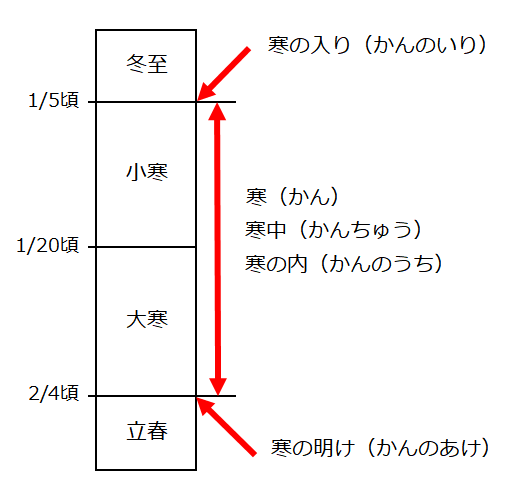

二十四節気の 「小寒(しょうかん)」の最初の日から「大寒(だいかん)」の最後の日までの約30日間を「寒(かん)」といいます。

ほかにも

「寒中(かんちゅう)」

「寒の内(かんのうち)」

ということもあります。

一年で最も寒い時期であり、寒中見舞いの挨拶はこの期間にするのがいいとされています。

そして、

寒が始まる小寒の日を「寒の入り」

寒が終わった翌日である立春を「寒の明け」

といいます。

関連:「小寒」「大寒」の意味とは?2025年はいつ?食べ物はなに?

関連:【2025年】寒中見舞いはいつ出すもの?書き方の文例集・テンプレート

2025年 寒の入り、寒の明けはいつ?

二十四節気では、小寒→大寒→立春と季節が巡っていきます。

寒の入りである「小寒」は一年の中で最も寒さが厳しい時期の始まりを意味します。

「大寒」は一年の中で最も寒さが厳しい時期を意味します。

そして、寒の明けである「立春」が春の始まりを意味します。

実際にはまだ寒い日が続きますが、寒の明けから暦の上では春になるのですね。

2025年の小寒は、1月5日(日)ですので、この日が「寒の入り」となります。

また立春は2月3日(月)ですのでこの日が「寒の明け」になります。

よって、「寒・寒中・寒の内」は1月5日(日)~2月3日(月)になります。

寒の入りから寒明けまでの間に、寒中見舞いの挨拶をするといいと書きましたが、ほかにも寒中水泳や寒稽古(かんげいこ)が行われるのもこの時期です。

一年間で最も寒さが厳しい寒の期間に、寒さに耐えながら稽古をしたり、水泳をすることで、精神の鍛練をする目的があります。

地域によっては一般の人も参加できる行事として毎年行っているところがありますので、興味のある方は参加してみるといいかもしれませんね。

関連:大寒とは?2025年はいつ?大寒卵って何?読み方と意味

関連:「寒の戻り」「花冷え」とは?意味や時期、使い方。反対語は何?

関連:「小寒」「大寒」の意味とは?2025年はいつ?食べ物はなに?

コメント

コメント一覧 (2件)

私は自分の住まいする地域のボランティアとして色々な会の役員をしており

この時期はご挨拶をする事が多く、こういう季節の言葉を引用してお話を

しております。

コメントありがとうございます。大変嬉しく存じます。