日本には季節を春夏秋冬で分けた四季がありますが、さら細かく季節を分類した二十四節気という物があるのをご存知でしょうか?

普段は気にかけていない季節の節目も、その意味を知ると季節の移り変わりをより感じる事ができます。

今回は、二十四節気のそれぞれの意味をわかりやすく解説し、簡単な覚え方もご紹介します。

二十四節気とは?

読み方は「にじゅうしせっき」です。

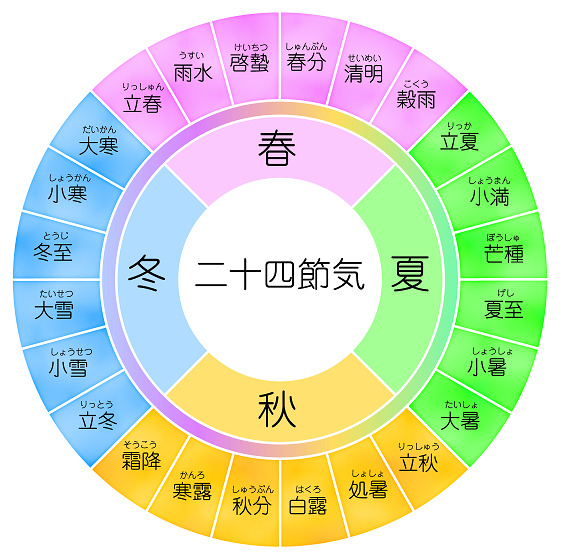

「二十四節気」は文字通り1年を24等分したもので、そそれぞれに季節を表す名前をつけたものです。

二十四節気は2月4日頃の「立春(りっしゅん)」を起点としており、24番目は「大寒(だいかん)」です。

詳細は後ほど説明いたしますが、立春から始まる二十四節気の呼び方を最初にご紹介します。

1:立春(りっしゅん)

2:雨水(うすい)

3:啓蟄(けいちつ)

4:春分(しゅんぶん)

5:清明(せいめい)

6:穀雨(こくう)

7:立夏(りっか)

8:小満(しょうまん)

9:芒種(ぼうしゅ)

10:夏至(げし)

11:小暑(しょうしょ)

12:大暑(たいしょ)

13:立秋(りっしゅう)

14:処暑(しょしょ)

15:白露(はくろ)

16:秋分(しゅうぶん)

17:寒露(かんろ)

18:霜降(そうこう)

19:立冬(りっとう)

20:小雪(しょうせつ)

21:大雪(たいせつ)

22:冬至(とうじ)

23:小寒(しょうかん)

24:大寒(だいかん)

二十四節気は、中国が春秋戦国時代(しゅんじゅうせんごくじだい・紀元前770年~紀元前221年)のころに生まれ、日本には奈良時代(710年~794年)ごろ中国から伝わってきました。

日本では現在、太陽暦が使われていますが、明治5年(1872年)まで月の満ち欠けを基準にした旧暦(太陰太陽暦)はが使われていました。

しかし、月の満ち欠けだけを考慮した暦だと季節との間にずれが生じてしまいました。

そのため太陽の動きを考慮に入れ、そのずれを調整するために用いられたのが二十四節気です。

太陽の動きで立春、立夏、冬至、春分などを決め、季節感を正確につかむことで農作業に支障をきたさないようにしたそうです。

関連:旧暦と新暦で日付がずれるのはなぜ?旧暦と新暦での四季(春夏秋冬)の期間の違い

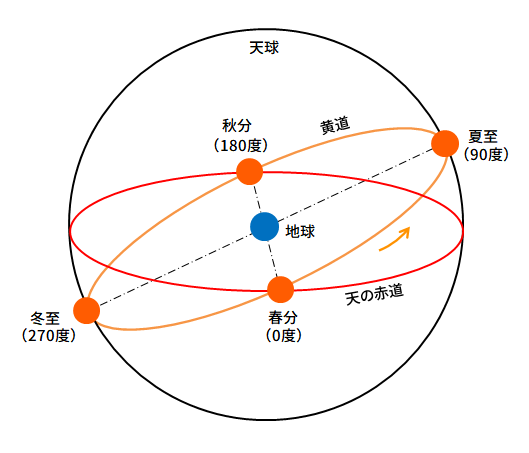

二十四節気は太陽の黄道(おうどう・こうどう)の位置によって算出されるため、毎年必ず同じ日付になるわけではありません。

「黄道」とは、天球(てんきゅう)の上を太陽が移動する道のことです。

「天球」とは、地球から観測したときの太陽などの位置を表した球体のことです。

二十四節気の詳しい成り立ちは後ほど説明いたしますが、一年間を4つに分けたものが、四季(春夏秋冬)で、四季をさらにそれぞれ6つに分けたものが二十四節気で、黄道は24等分に分割されています。

そして、四季と二十四節気の関係は以下のようになります。

●立春~穀雨までが、暦の上の春

●立夏~大暑までが、暦の上の夏

●立秋~霜降までが、暦の上の秋

●立冬~大寒までが、暦の上の冬

「二至」「二分」「四立」「八節」とは?

二十四節気は以下のようにして決められました。

二至

二十四節気は、まず、「二至(にし)」が最初に決められました。

「二至」とは「夏至(げし)」と「冬至(とうじ)」のことです。

太陽を観測するときに一番わかりやすいのが「二至」だからです。

●夏至は、最も昼が長くて夜が短い日で、6月21日ごろです。

●冬至は、最も昼が短くて夜が長い日で、12月22日ごろです。

二分

次に「二分(にぶん)」が決められました。

「二分」とは「春分(しゅんぶん)」と「秋分(しゅうぶん)」のことです。

夏至から冬至、または冬至から夏至の真ん中に当たる日は昼と夜の時間がほぼ同じになり、これらふたつを「二分(にぶん)」といいます。

●春分は、冬至から夏至の真ん中に当たる日で、3月21日ごろです。

●秋分は、夏至から冬至の真ん中に当たる日で、9月23日ごろです。

四立

夏至と冬至の「二至」と、春分と秋分の「二分」をあわせて「二至二分(にしにぶん)」といいます。

さらに、二至二分のそれぞれの真ん中の日を「季節が立つ日(始まる日)」として、

「立春(りっしゅん)」

「立夏(りっか)」

「立秋(りっしゅう)」

「立冬(りっとう)」

が決められました。

これら4つを「四立(しりゅう)」といいます。

●立春は、冬至と春分の真ん中の日で、2月4日ごろです。

●立夏は、春分と夏至の真ん中の日で、5月6日ごろです。

●立秋は、夏至と秋分の真ん中の日で、8月8日ごろです。

●立冬は、秋分と冬至の真ん中の日で、11月7日ごろです。

八節

そして、「二至」と「二分」と「四立」をあわせて「八節(はっせつ)」といいます。

この八節の間にそれぞれ2つずつ節気が加わり、すべて合わせて二十四節気となります。

二十四節気よりさらに細かく、72に分けたものが「七十二候(しちじゅうにこう)」です。

七十二候の詳細についてはこちらをご覧ください。

二十四節気(暦の上での春)

立春(りっしゅん 2/4頃)

正月節とも言います。

二十四節気の起点です。

立春の前日は「節分」にあたり、豆まきをしたり恵方巻きを食べたりします。

関連:【2025年】立春はいつ?節分との関係は?立春大吉のお札の貼り方とは?

雨水(うすい 2/19頃)

空から降る物が雪から雨にかわり、雪が溶け始める頃。

昔から農耕の準備を始める目安とされてきました。

啓蟄(けいちつ 3/6頃)

大地が温まり冬眠をしていた虫が穴から出てくる頃という意味。

実際に虫が活動を始めるのはもう少し先です。

関連:啓蟄の意味とは?2025年はいつ?菰(こも)はずし、虫出しの雷って何?

春分(しゅんぶん 3/21頃)

春分の日。昼と夜の長さがほぼ等しくなる日。

お彼岸の中日にあたります。この日を挟んで7日間が春のお彼岸です。

関連:【2025年】春分の日はいつ?由来と意味とは?食べ物とやることとは?春分の日一覧

清明(せいめい 4/5頃)

万物がすがすがしく明るく美しい頃。

様々な花が咲き乱れ、お花見などが見頃の時期です。

関連:「清明」「穀雨」の読み方と意味とは?2025年はいつ?

穀雨(こくう 4/20頃)

田畑の準備が整い、それに合わせて春の雨が降る頃。

穀雨の終わり頃には八十八夜があります。茶摘みの季節です。

関連:「清明」「穀雨」の読み方と意味とは?2025年はいつ?

関連:【2025年】八十八夜の意味とは?なぜ夜?八十八夜のお茶が縁起物である理由

二十四節気(暦の上での夏)

立夏(りっか 5/6頃)

八節の一つ。夏の気配が感じられる頃。

夏の始まりです。

この日から立秋の前日までを暦の上では夏と分類されます。

関連:「立夏」の意味とは?2025年はいつ?行事や食べ物は?

小満(しょうまん 5/21頃)

万物が次第に成長して、一定の大きさに達してくる頃。

沖縄では次の節気と合わせた小満芒種という語が梅雨の意味として使われています。

関連:「小満」「芒種」の意味とは?2025年はいつ?食べ物はなに?

芒種(ぼうしゅ 6/6頃)

芒(ノギ:イネ科の植物の籾殻にある刺のような物)を持った植物の種をまく頃。

実際の種まきはもう少し早い時期に行われます。西日本では梅雨入りの頃。

関連:「小満」「芒種」の意味とは?2025年はいつ?食べ物はなに?

夏至(げし 6/21頃)

北半球では一年の内でもっとも昼の時間が長い日。

日本の大部分では梅雨の時期であり、あまり実感されないようです。

関連:【2025年】夏至はいつ?夏至の食べ物とは?全国各地の風習・イベント

小暑(しょうしょ 7/7頃)

梅雨明けが近づき、暑さが本格的になる頃。小暑の終わり頃に夏の土用に入る。

小暑から立秋までの間が「暑中」で、暑中見舞いはこの期間に送ります。

関連:「小暑」「大暑」の意味とは?2025年はいつ?食べ物はなに?

大暑(だいしょ 7/23頃)

快晴が続き、気温が上がり続ける頃。

暑の終わり頃から始まった夏の土用は、大暑の間中続きます。

関連:「小暑」「大暑」の意味とは?2025年はいつ?食べ物はなに?

二十四節気(暦の上での秋)

立秋(りっしゅう 8/8頃)

八節の一つ。初めて秋の気配現れてくる頃とされています。

秋の始まりです。

暦の上では暑さの頂点とされ、この翌日から白露までの間が「残暑」となります。

処暑(しょしょ 8/23頃)

暑さが峠を越え、後退し始める頃。

二百十日という雑節があり、この日は台風襲来の特異日とされています。

関連:「処暑」「白露」の意味とは?2025年はいつ?食べ物はなに?

白露(はくろ 9/8頃)

大気が冷えてきて、露ができはじめる頃。二百二十日という雑節があります。

八朔(旧暦8月1日)・二百十日・二百二十日を農家の三大厄日とも言われます。

関連:「処暑」「白露」の意味とは?2025年はいつ?食べ物はなに?

秋分(しゅうぶん 9/23頃)

秋分の日。昼と夜の長さがほぼ等しくなる日。

お彼岸の中日にあたります。この日を挟んで7日間が秋のお彼岸です。

関連:【2025年】秋分の日はいつ?由来と意味とは?食べ物とやることは?秋分の日一覧

寒露(かんろ 10/8頃)

露が冷気によって凍りそうになる頃。朝晩の冷えを感じ始める頃。

菊の花が咲き始め、山の木々の葉が紅葉し始める頃です。

関連:「寒露」「霜降」の意味とは?2025年はいつ?食べ物はなに?

霜降(しもふり 10/23頃)

露が冷気によって霜となって降り始める頃。山が紅葉で色づき始める。

この日から立冬までの間に吹く寒い北風を「木枯らし」と呼びます。

関連:「寒露」「霜降」の意味とは?2025年はいつ?食べ物はなに?

二十四節気(暦の上での冬)

立冬(りっとう 11/7頃)

八節の一つ。初めて冬の気配が現れてくる日。

冬の始まりです。

この日から立春の前日までを暦の上では冬と分類されます。

関連:立冬とは?2025年はいつ?食べ物は何を食べたらいいの?

小雪(しょうせつ 11/22頃)

わずかながら雪が降り始める頃。

本格的な冬の到来がすぐそこに感じられる時季です。

関連:「小雪」「大雪」の意味とは?2025年はいつ?食べ物はなに?

大雪(だいせつ 12/7頃)

雪が激しく降り始める頃。寒い地方では根雪になる雪が降り始めます。

鰤などの冬の魚の漁が盛んになり、南天の実が赤く色づく頃。

関連:「小雪」「大雪」の意味とは?2025年はいつ?食べ物はなに?

冬至(とうじ 12/22頃)

北半球では一年の内でもっとも昼の時間が短い日。

冬至かぼちゃを食べたり、ゆず湯に入って体を温めたりする習慣があります。

関連:冬至とは?2025年はいつ?かぼちゃ、ゆず湯の由来とは?

小寒(しょうかん 1/5頃)

暦の上で寒さが厳しくなる時期の前半。この日から寒中見舞いを。

小寒から立春までの間が「寒中」といいこの日を「寒の入り」とも呼びます。

関連:「小寒」「大寒」の意味とは?2025年はいつ?食べ物はなに?

大寒(だいかん 1/20頃)

寒さが最も厳しくなる頃。昔は大寒の朝の水は一年間腐らないと言われ、

この「寒の水」を使って味噌、酒、醤油などを仕込んだそうです。

関連:「小寒」「大寒」の意味とは?2025年はいつ?食べ物はなに?

関連:大寒とは?2025年はいつ?大寒卵って何?読み方と意味

二十四節気の季節感のずれ

二十四節気の名称の中には、実際の季節と季節感のずれがあるものがあることに気づくのではないでしょうか?

例えば「立春」は2月4日ごろなので、春の始まりとすると少し時期が早いように感じますよね。

この季節感のずれは、二十四節気が中国で生まれたことが理由のようです。

二十四節気が生まれた場所は中国大陸の黄河下流域なのですが、日本は海に囲まれた島国です。

大陸性気候の中国と海洋性気候の日本では気象条件が異なり、気温の変化も異なるため、二十四節気よりも日本人が感じる季節感は半月~一ヶ月ほど遅くなります。

このような理由で、二十四節気と季節感にずれが生じるのです。

二十四節気の簡単な覚え方

二十四節気の簡単な覚え方は以下のとおりです。

| 月 | 二十四節気 | 覚え方 |

| 1月 | 小寒(しょうかん) 大寒(だいかん) |

小から大へ、だんだん寒くなる |

| 2月 | 立春(りっしゅん) 雨水(うすい) |

春がきて、薄い服準備 |

| 3月 | 啓蟄(けいちつ) 春分(しゅんぶん) |

虫這い出し春本番 |

| 4月 | 清明(せいめい) 穀雨(こくう) |

生命の雨、穀物実る |

| 5月 | 立夏(りっか) 小満(しょうまん) |

夏がきて、SHOWMANの季節 |

| 6月 | 芒種(ぼうしゅ) 夏至(げし) |

防臭必要、夏本番 |

| 7月 | 小暑(しょうしょ) 大暑(だいしょ) |

小から大へ、だんだん暑くなる |

| 8月 | 立秋(りっしゅう) 処暑(しょしょ) |

秋がきても、しょうしょう暑い |

| 9月 | 白露(はくろ) 秋分(しゅうぶん) |

露白く、秋本番 |

| 10月 | 寒露(かんろ) 霜降(しもふり) |

露寒く、霜降りる |

| 11月 | 立冬(りっとう) 小雪(しょうせつ) |

冬がきて、小雪ちらつく |

| 12月 | 大雪(だいせつ) 冬至(とうじ) |

大雪となり冬本番 |

ほかに、リズムに合わせて二十四節気を順番に言うことでノリノリで覚えていく方法もあります。

何度か繰り返して歌っていると、いつの間にか覚えているかもしれませんね。

外部リンク:ちょちょいのちょい暗記「二十四節気」 | にほんごであそぼ | NHK for School

日本には本当にたくさんの季節の節目があります。

二十四節気を知ると暦を見る時にも今がどういった季節なのか、より深く考えるきっかけにかもしれませんね。

二十四節気を一度に全部を覚えることは難しいですが、自分が覚えやすい方法で、意味や由来なども合わせると覚えやすくなりますね!

関連:四季(春夏秋冬)の期間はいつからいつまで?季節の区切り方とは?

コメント