「♪夏も近づく八十八夜~」という歌いだしから始まる歌を聞いたことはありますか?

タイトルは「茶摘み(ちゃつみ)」という歌です。

歌に出てくる八十八夜(はちじゅうはちや)とは、どのような意味があり、お茶とどういう関係があるのでしょうか?

また、なぜ「夜」なのでしょうか?

2025年の八十八夜はいつなのか、また、八十八夜のお茶が縁起物である理由について解説します。

八十八夜の意味とは?

読み方は「はちじゅうはちや」です。

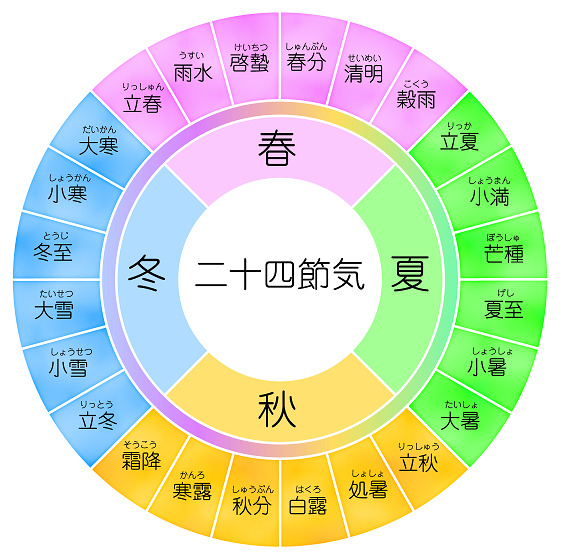

八十八夜は雑節(ざっせつ)のひとつです。

雑節とは、

1年間を24等分した二十四節気(にじゅうしせっき)や、

季節の節目の行事である五節句(ごせっく)のほかに、

季節の移り変わりをより適確につかむために設けられた特別な暦日(れきじつ)のことです。

八十八夜は、二十四節気の立春(りっしゅん)から88日目の夜という意味です。

八十八夜は、春から夏に移り変わる節目の日、夏の準備を始める日といわれています。

農家では八十八夜を過ぎれば晩霜(ばんそう・初夏のころに降りる霜)も終わり、気候が安定することから、種まきや茶摘みなど農作業開始の基準としています。

「八十八夜の別れ霜(はちじゅうはちやのわかれじも)」ということわざがありますが、八十八夜になり、晩霜が終わることを別れ霜と表現しているのですね。

関連:『二十四節気』とは?読み方と意味一覧!二十四節気の簡単な覚え方

なぜ立春から88日目の夜?

日本では明治5年(1872年)に旧暦から新暦に改暦が行われました。

旧暦は月の満ち欠けを基準にした暦でしたが、改暦によって現在の太陽を基準にした「太陽暦(グレゴリオ暦)」という暦になりました。

「八十八夜」は太陽暦になる前、月の満ち欠けを基準に日にちを数えていた時代から用いられていたものです。

そのころは「夜」を基準に考えていたため「88日目=八十八夜」と表現したのです。

2025年の八十八夜はいつ?

2025年の立春は2月3日(月)です。

それから88日目ということなので2025年の八十八夜は5月1日(木)です。

八十八夜とお茶との関係は?

八十八夜といえば、「茶摘み(ちゃつみ)」という歌を思い出しますよね。

「茶摘み」は、は明治45年(1912年)に尋常小学唱歌に掲載された唱歌です。作詞者・作曲者など詳細は不明です。

八十八夜の茶摘みの光景を歌っており、この歌で「八十八夜=お茶」というイメージが定着したようです。

それでは歌詞を見ていきましょう。

『茶摘み』

【1番】

夏も近づく八十八夜 野にも山にも若葉が茂る

あれに見えるは 茶摘じゃないか

茜襷(あかねだすき)に菅(すげ)の笠

【2番】

日和つづきの今日此の頃を 心のどかに摘みつつ歌ふ

摘めよ 摘め摘め 摘まねばならぬ

摘まにや日本の茶にならぬ

歌詞の意味は以下のとおりです。

夏が近づいてきた八十八夜の日 野にも山にも 若葉が茂っている

あそこに見えているのは 茶摘みをする娘たちではないか

茜色のたすきをつけて菅の笠をかぶっている

毎日晴れの日が続いているこの頃は 心のどかにお葉を摘みながら歌っている

摘みなさい、摘みなさい摘みなさい 摘まなければなりません

摘まないと日本のお茶にはならないのですから

茜襷(あかねだすき)とは、茶摘をする女性たちが和服の袖が邪魔にならないようにたくし上げるために、肩からかけているたすきのことです。

菅の笠(すげのかさ)とは、菅(すげ)という多年草で作った笠のことです。

菅笠

八十八夜のお茶が縁起物である理由

お茶の葉は冬の間に養分を蓄え、春になると少しずつ芽を出します。

いち早く芽吹いた茶葉を収穫して作ったお茶を「新茶・一番茶」といい、その後に摘まれる茶葉より栄養価が高く「新茶を飲むと病気にならない」といわれています。

新茶・一番茶は4月下旬から5月中旬にかけて摘まれます。

ちょうど、八十八夜のころですね。

そのため「八十八夜に摘まれたお茶を飲むと長生きできる」ともいわれており、縁起物とされているのです。

また、「八十八夜」には末広がりの「八」が2つあるので縁起が良いといわれています。

※茶摘みの時期は産地やその年の気候で異なりますので、必ずしも八十八夜に茶摘みが行われるわけではありません。

ちなみに、

二番茶は6月上旬~7月上旬

三番茶は7月末~8月上旬

に摘まれます。

産地によっては四番茶、秋冬茶などもあります。

関連:【2025年】新茶と一番茶の時期とは?新茶と一番茶、二番茶、三番茶の意味と違い

八十八夜の食べ物は?

八十八夜に行事食はありません。

行事食とは、季節ごとの行事や、お祝いの日に食べる特別な料理のことです。

お茶を行事食と考える人もいますが、お茶は食べ物ではなく飲み物なので、お茶菓子などを行事食の代わりにいただくといいですね。

八十八夜はいつの季語?

八十八夜は「春」の季語です。厳密には「晩春」の季語です。

春は以下のように分けられています。

| 春 | 期間 |

| 初春 (しょしゅん) |

立春(2月4日ごろ)~啓蟄(3月6日ごろ)の前日まで |

| 仲春 (ちゅうしゅん) |

啓蟄(3月6日ごろ)~清明(4月5日ごろ)の前日まで |

| 晩春 (ばんしゅん) |

清明(4月5日ごろ)~立夏(5月5日ごろ)の前日まで |

季語に「八十八夜」を使った有名な俳句は以下のものがあります。

●正岡子規

『霜なくて曇る八十八夜かな(しもなくて くもるはちじゅう はちやかな)』

●正岡子規

『出流れの晩茶も八十八夜かな (でながれの ばんちゃもはちじゅう はちやかな)』

※出流れとは、出涸らし(でがらし)のことです。

八十八夜とお茶の関係がわかりましたね。

毎年新茶の季節には、茶畑で手摘みで茶摘みをする姿を見ることができます。

二番茶、三番茶などは機械で摘むことが多くても、新茶・一番茶は、現在でも人の手で丁寧に摘まれるそうですよ。

ちなみに、新茶と一番茶は、呼び方が違うだけで同じものです。

産地やメーカーによっては、新茶・一番茶を低温保存して一年中楽しめるようにしていますが、この時期にしか楽しむことのできない旬のものとして、お茶をいただいてはいかがでしょう?

関連:【2025年】新茶と一番茶の時期とは?新茶と一番茶、二番茶、三番茶の意味と違い

関連:お茶の種類(緑茶・煎茶・番茶・玉露・ほうじ茶・抹茶)の違いと意味とは?

関連:茶柱が立つと縁起がいいのはなぜ?茶柱が立つ理由と確率とは?

コメント