日本にはいろいろな季節の表し方があります。

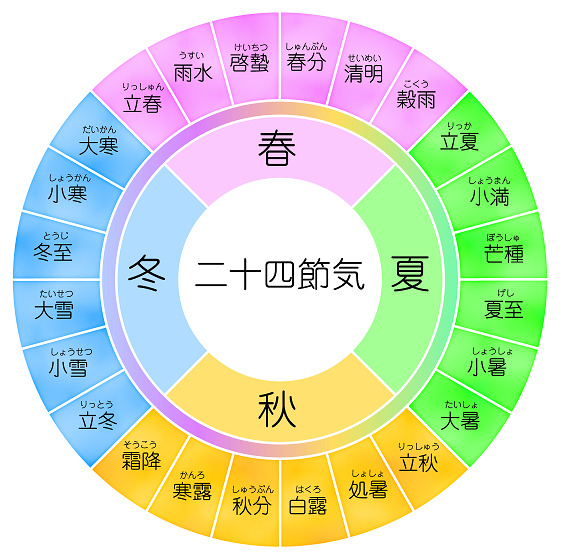

一年間を24等分した「二十四節気」や、季節の節目である「五節句」がありますが、それ以外に「雑節(ざっせつ)」がというものがあります。

今回は雑節の読み方と意味をわかりやすく解説します。

2025年の雑節の日付一覧と食べ物も載せていますので、参考になさってくださいね。

雑節の読み方と意味とは?

雑節の読み方は「ざっせつ」です。

雑節とは、二十四節気(にじゅうしせっき)や五節句(ごせっく)のほかに季節の移り変わりをより適確につかむために設けられた特別な暦日(れきじつ・こよみで定められた日)です。

関連:『二十四節気』とは?読み方と意味一覧!二十四節気の簡単な覚え方

二十四節気や五節句は中国から伝わってきましたが、農業に従事する人はそれだけでは十分に季節の変化を読み取れないのでそれを補助するために日本独自で考えられたのが雑節です。

雑節の読み方と意味、雑節にちなんだ食べ物は以下のとおりです。

節分

読み方は「せつぶん」です。

「季節を分ける」という意味があり、本来は春夏秋冬すべてに節分がありましたが、現在は春の節分だけを指しています。

日付:毎年2月3日ごろ

食べ物:

地域によって異なります。

鰯、恵方巻(えほうまき)、けんちん汁、こんにゃく、くじら、そば、などがあります。

リンク:【2025年】節分はいつ?本当の意味と由来とは?地域別の食べ物

彼岸

読み方は「ひがん」です。

先祖の供養や墓参りを行う習慣があり、この日を含めて7日間が「彼岸の期間」になります。

日付:毎年3月20日ごろ、9月23日ごろ

食べ物:おはぎ、ぼたもち

リンク:お彼岸の意味とは?何をするの?お供えの「おはぎ」と「ぼたもち」の違い

リンク:「お彼岸」2025年はいつ?意味とお盆との違いについて

社日

読み方は「しゃにち」です。

生まれた土地の産土神(うぶすながみ・その人が生まれた土地の守護神)を祀る風習です。

一年に2回あり、春分・秋分に最も近い戊(つちのえ)の日です。

日付:3月中旬ごろ、9月下旬ごろ

食べ物:

特にありません。9月下旬ごろの社日ではおはぎを食べることがあります。

八十八夜

読み方は「はちじゅうはちや」です。

一番茶を摘む季節で、立春(りっしゅん・2月4日ごろ)から88日目にあたります。

日付:毎年5月1日ごろ

食べ物:特にありません。飲み物としてお茶を飲むことがあります。

リンク:【2025年】八十八夜の意味とは?なぜ夜?八十八夜のお茶が縁起物である理由

入梅

読み方は「にゅうばい」です。

読み方は「にゅうばい」です。

「梅の実が熟し、梅雨に入るころ」という意味があります。

日付:毎年6月11日ごろ

食べ物:入梅イワシ

半夏生

読み方は「はんげしょう」です。

梅雨明け間近・梅雨明けすぐの頃の時期を指します。

米を作る農家にとって大切な節目の日とされ、半夏生より後はたとえ作業が遅れていたとしても、田植えをしないとされています。

日付:毎年7月2日ごろ

食べ物:

地域によって異なります。タコ、鯖、うどんなど。

リンク:「半夏生」とは?2025年はいつ?「タコ」「鯖」「うどん」を食べるのはなぜ?

土用

読み方は「どよう」です。

土用は、春夏秋冬それぞれにあり、立春、立夏、立秋、立冬までの約18日間のことです。

夏の「土用丑の日」に、うなぎを食べる風習があります。

日付:

1月17日ごろ~2月4日ごろ

4月17日ごろ~5月5日ごろ

7月20日ごろ~8月7日ごろ

10月20日ごろ~11月7日ごろ

食べ物:

春は「い」のつくものや白いもの。イワシ、イカ、いちご、大根など。

夏は「う」のつくものや黒いもの。うなぎ、梅干し、うどん、瓜など。

秋は「た」のつくものや青いもの。大根、玉ねぎ、サンマ(青魚)など。

冬は「ひ」のつくものや赤いもの。ヒラメ、ヒラマサ、トマトなど。

リンク:【2025年】春夏秋冬の土用の食べ物とは?いつ何を食べればいいの?

リンク:【2025年】土用の丑の日はいつ?意味と由来とは?鰻(うなぎ)を食べるのはなぜ?

二百十日(にひゃくとおか)

読み方は「にひゃくとおか」です。

嵐が襲来する時期として恐れられており、立春から210日目にあたります。

日付:毎年9月1日ごろ

食べ物:特にありません。

リンク:「二百十日」「二百二十日」の読み方と意味とは?2025年はいつ?

二百二十日(にひゃくはつか)

読み方は「にひゃくはつか」です。

二百十日と同じく、嵐が襲来する時期として恐れられており、立春から220日目にあたります。

日付:毎年9月11日ごろ

食べ物:特にありません。

リンク:「二百十日」「二百二十日」の読み方と意味とは?2025年はいつ?

【2025年】雑節の日付一覧

2025年の雑節の日付を一覧にまとめてみました。

| 雑説 | 日付 |

| 節分 | 2月2日(日) |

| 彼岸 | 春のお彼岸: 3月17日(月)~3月23日(日) |

| 秋のお彼岸: 9月20日(土)~9月26日(金) |

|

| 社日 | 3月20日(木) 9月26日(金) |

| 八十八夜 | 5月1日(木) |

| 入梅 | 6月11日(水) |

| 半夏生 | 7月1日(月) |

| 土用 | 冬の土用 : 1月17日(金)~2月2日(日) |

| 春の土用: 4月17日(木)~5月4日(日) |

|

| 夏の土用: 7月19日(土)~8月6日(水) |

|

| 秋の土用: 10月20日(月)~11月6日(木) |

|

| 二百十日 | 8月31日(日) |

| 二百二十日 | 9月10日(水) |

いかがでしたでしょうか?

雑節は、日本独自の季節を表し方あることがわかりましたね。

土用は、夏に「土用の丑の日にうなぎを食べる」という風習があるので、夏だけに訪れるものだと思っていましたが、春夏秋冬それぞれにあり、食べ物もそれぞれあるのですね!

他にも雑節にちなんだ食べ物はいろいろあります。

雑節の意味を知り、それにちなんだ食べ物を食べることで季節を感じてくださいね!

関連:【2025年】土用の丑の日はいつ?意味と由来とは?鰻(うなぎ)を食べるのはなぜ?

関連:【2025年】春夏秋冬の土用の食べ物とは?いつ何を食べればいいの?

関連:【2025年】土用に土いじり、旅行、引越しはNG?間日、土用殺って何?

コメント