「節分」といえば「鬼は外、福は内」と言いながら豆まきをしましたよね。

「節分」は年に1回だけではなく、実は4回もあるのをご存知でしょうか?

今回は、節分のほんとうの意味と由来、地域別の節分の食べ物についてご紹介します。

節分の本当の意味と由来とは?

読み方は「せつぶん」です。

「節分」とは「季節を分ける」という意味があります。

季節を分ける日は一年間に4回あり、春夏秋冬それぞれに始まりの日が決められています。

春は「立春(りっしゅん)」

夏は「立夏(りっか)」

秋は「立秋(りっしゅう)」

冬は「立冬(りっとう)」

と呼ばれています。

そして、この春夏秋冬それぞれが始まる日の前日のことを「節分」というのです。

つまり、節分は年4回あるということになります。

立春、立夏、立秋、立冬は、太陽の動きによって決まるため毎年同じ日付になるわけではありません。

節分の豆まきは、中国から伝わってきた風習です。

季節の変わり目には邪気(鬼)が生じると考えられており、その鬼を追い払い、無病息災を願う儀式として、慶雲3年(706年)、文武天皇(もんむてんのう)の時代に宮中で初めて行われました。

文武天皇

室町時代(1338年~1573年)ごろには、「立春」は冬から春になる一年の境目であるため、新年を迎えるのと同じくらい大事な日として特に重要視されました。

そして、立春の前日の節分には、豆まきをして鬼を追い払い、無病息災を願う行事として庶民にも定着していったのです。

そのため、一般的に節分というと立春の前日である春の節分のことを指します。

立春についての詳細は、以下をご覧ください。

関連:【2025年】立春はいつ?節分との関係は?立春大吉のお札の貼り方とは?

2025年の節分はいつ?

立春はその年によって変わりますので、節分もそれにあわせて変わります。

2025年の節分は2月2日(日)です。

地域別の節分の食べ物

地域別の食べ物は以下のとおりです。

関東では「けんちん汁」

「節分汁」や「鬼除け汁」とも呼ばれています。

けんちん汁は一年中食べられるものですが、野菜がたっぷりで栄養があり、体を温めてくれることから寒い時期には特に好んで食べられています。

そのため寒い時期の行事である節分で食べることが定着し、同じ時期に行われるえびす講(えびすこう)や初午(はつうま)などでもけんちん汁が振舞われています。

えびす講、初午についての詳細は以下をご覧ください。

関連:えびす講の意味や由来とは?2025年はいつ?どんな行事なの?

関連:初午とは?2025年はいつ?いなり寿司を食べるのはなぜ?

建長寺

けんちん汁は、神奈川県鎌倉市にある建長寺(けんちょうじ)が発祥といわれています。

建長寺で野菜くずなども無駄なく使おうと作られた汁物が、

「建長寺で出される汁→建長寺汁→けんちん汁」

に変化したという説が有力です。

関西では「鰯」と「恵方巻」

柊鰯

鰯(いわし)は食べるのではなく魔除けのために飾られます。

この場合の魔とは鬼(季節の変わり目に生じる邪気)のことです。

昔から、臭いものや尖ったものには魔除けの効果があるとされていて、節分の場合は、焼いた鰯の頭を柊の小枝に刺した「柊鰯(ひいらぎいわし)」を作ります。

鰯のにおいと柊の棘(とげ)によって、鬼が家の中に入ってくることを防ぐことができると考えられています。

柊鰯の風習は古くからあり、平安時代の「土佐日記」(935年ごろ)にも登場しています。

また、西日本の一部地域では鰯のしっぽの部分を飾る地域、焼いた鰯を食べる地域などがあります。

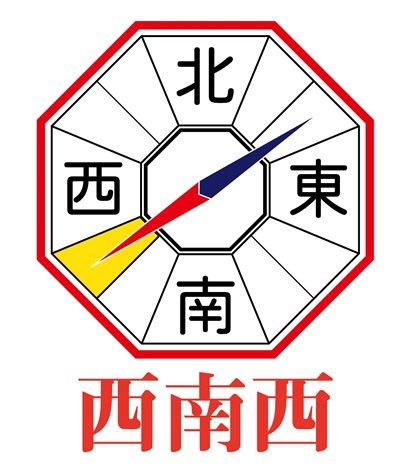

恵方巻き(えほうまき)の「恵方」とは、その年の福を司る神様、歳徳神(としとくじん)のいる方角のことをいいます。

恵方巻きの起源は諸説あり、江戸時代から明治時代にかけて大阪の花街(芸妓や遊女がいる場所)で商人が芸遊びをしながら商売繁盛を願って食べたのが始まりといわれています。

そのころは「恵方巻き」という名前ではなく「太巻き寿司」や「丸かぶり寿司」と呼ばれていました。

関西地方の一部で続いていた習慣ですが、平成10年(1998年)に大手コンビニエンスストアが全国販売する際に「丸かぶり寿司 恵方巻き」という名前で販売したことで「恵方巻き」という名前、習慣が日本各地へ広まったと言われています。

ここ数年は太巻き寿司だけではなくロールケーキやワッフルまでもが「恵方巻き」として全国で販売されています。

商売繁盛を願って食べたのが始まりの恵方巻きですが、恵方を向いて一本まるごと食べることで無病息災や商売繁盛の運を「一気にいただく」ということを意味しており、途中で止めると「運を逃す」とも考えられています。

2025年の恵方は「西南西」になります。

群馬県、島根県、山口県、四国などでは「こんにゃく」

こんにゃくは食物繊維が豊富で、お腹の掃除をしてくれるため「砂おろし」や「胃のほうき」とも呼ばれています。

昔の人々はこんにゃくを食べることで体の中にたまっている砂を取り除くことができると信じており、身を清める目的で節分、年末の大掃除の後や、冬至にもこんにゃくを食べていました。

長野県、島根県などでは「そば」

昔は立春が一年の始まりで、節分は大晦日でした。

現在は1月1日が一年の始まりで12月31日に年越しそばを食べますが、そばの名産地である長野県や島根県では節分にそばを食べる風習が残っています。

現在は、大晦日に食べる「年越しそば」と区別するために、節分に食べるそばは「節分そば」とも呼んでいます。

年越しそばについての詳細は以下をご覧ください。

関連:年越しそばを食べる意味とは?12月31日のいつ何時に食べるのがいい?

島根県、山口県、長崎県などでは「くじら」

昔は立春が一年の始まりで、節分は大晦日でした。

島根県、山口県、長崎県などでは「大晦日に大きい鯨を食べると縁起が良い」といわれています。

現在も

「大きな幸せ」

「子どもが大きく成長すること」

「志を大きく」

「心を大きく」

という願いを込めて節分に大きなくじらを食べる風習が残っています。

いかがでしたでしょうか?

節分には鬼のお面を作ったり、鬼のお面をかぶったお父さんや園長先生に豆をぶつけた思い出がある人も多いのではないでしょうか。

子供のころは深く考えずに楽しい行事として参加していたことにもちゃんと意味や由来があるのですね。

各地で古くから続く習慣もあれば、平成になって全国に広まった習慣もあります。

これから先も健康に幸せに過ごせますようにという人々の願いはいつの時代も変わらないのでしょうね。

関連:節分に豆まきをする由来や意味とは?食べる豆の数はいくつ?

関連:【2025年】立春はいつ?節分との関係は?立春大吉のお札の貼り方とは?

関連:恵方巻きを食べる時の方角はなぜ毎年違う?どうやって決めているの?

コメント