「鬼は外!福は内!」と言いながら、鬼に向かって豆をまく節分。

子どものころは、鬼のお面をかぶった大人にむかって豆をまく楽しいイベントだと思っていましたが、

「なぜ豆まきをするんだろう?」

「豆まきのあと、なぜ食べるんだろう?」

という疑問を抱いた人もいると思います。

また、食べる豆の数はいくつなのでしょうか?

今回は、節分の豆まきについてご紹介します!

節分とは?

「節分」には「季節を分ける」という意味があります。

季節は、春夏秋冬それぞれに始まりの日が決められており、

春は「立春(りっしゅん)」

夏は「立夏(りっか)」

秋は「立秋(りっしゅう)」

冬は「立冬(りっとう)」

と呼ばれています。

この、 「立春」「立夏」「立秋」「立冬」前日のことを「節分」といいます。

節分に豆まきをする由来や意味とは?

節分の豆まきは、もともとは中国から伝わってきた風習です。

季節の変わり目には邪気(鬼、魔物)が生じると考えられており、その邪気を追い払い無病息災を願う儀式として、文武天皇(もんむてんのう)が慶雲(けいうん)3年(706年)に宮中で初めて行ったそうです。

文武天皇

室町時代(1338年~1573年)ごろには、冬から春になる一年の境目となる「立春」は新年を迎えるのと同じくらい大事な日として特に重要視されました。

そして、豆をまいて鬼を追い払う行事として庶民にも定着していき、 現在では「節分」といえば立春の前日のみを指すようになりました。

鬼や魔物を追い払うために使うのは豆(大豆)です。

古来より日本では、穀物には「邪気を払う力がある」とされています。

また、

豆=魔目(まめ・鬼の目という意味)

豆=魔滅(まめ・魔物を滅するという意味)

の語呂合わせから、豆を鬼にぶつけることで邪気を払い、無病息災を願うようになったといわれています。

※魔目は、豆を鬼の目に投げつけたことが由来です。

豆まきの大豆は、必ず炒ってから使います。

もしも生の豆を使って拾うのを忘れたら、芽が出てくるかもしれません。

まいた豆から芽が出てくるのは縁起が悪いことといわれ、災難がふりかかるといわれているため、豆は必ず炒ってから使います。

また語呂合わせで「豆を炒る」=「魔目を射る」に通じるともいわれています。

豆まきのために炒った豆は「福豆」といいます。

豆まきのあとで「福豆」を食べることで体に福を取り込み、一年間健康に過ごせるといわれています。

豆まきはいつ、どこから行うの?

豆まきの方法は地域や家庭によってさまざまですが、一般的に豆まきは、鬼が活動を始める夜に行います。

また、鬼を家から追い出すために、家の一番奥の部屋から玄関に向かって豆まきをしていきます。

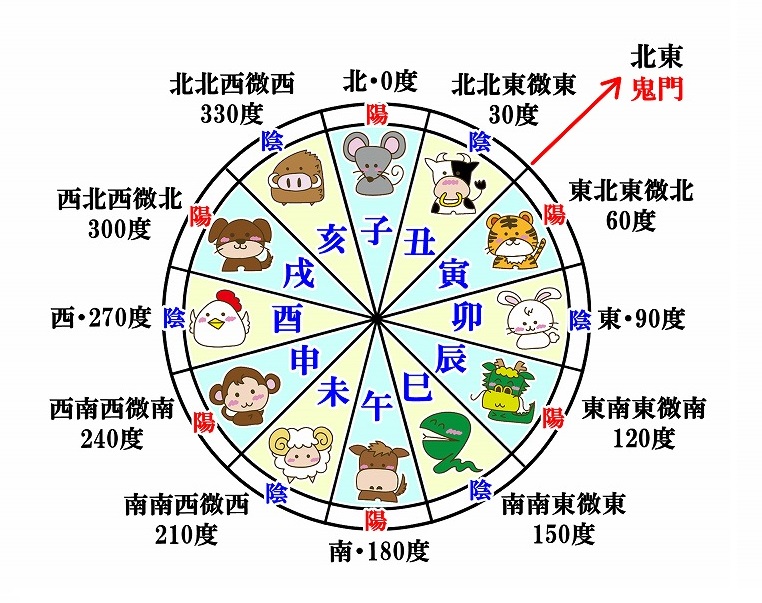

他に、方角で豆まきの順番を決める方法もあります。

鬼が出入りする方角を鬼門と言います。

その方角が、北東にあります。

そのため、鬼門から一番遠い南西から豆まきを始めて北東を最後にする場合や、最初に北東からまく場合もあります。

落花生(ピーナッツ)をまく地域も

豆まきには大豆!と多くの人が思っているかもしれませんが、落花生(ピーナッツ)をまく地域もあります。

落花生をまくのは北海道や東北地方に多く、九州でも一部地域では落花生をまくそうです。

なぜ大豆ではなく落花生なのか明確な理由は定かではありませんが、

「雪の多い地域では大豆だと小さくて全部を拾えないが、落花生ならみつけやすい」

「落花生は大豆よりカロリーが高いので寒い地域で好まれる」

などさまざまな理由があるようです。

食べる豆の数はいくつ?

豆まきの時、食べる豆の数は「数え年の数」といわれています。

数え年とは、生まれたその日にすでに1歳で、元日に年を重ねるという数え方です。

例えば、2024年12月25日に生まれた人は、その時点で1歳です。

そして、元日になった2025年1月1日に2歳になります。

「元日から誕生日前までは満年齢+2歳」

「誕生日当日から12月31日までは満年齢+1歳」

で計算できます。

落花生をまく地域があるとメディアが取り上げたことで、これまで大豆をまいていた人たちの中にも

「落花生なら拾って食べるときに衛生面で安心できる」

「掃除が楽そう」

「小さい子どもがいても安心」

などの理由で、落花生をまくことが広まったそうです。

大豆でも落花生でも、「邪気を払い、一年間の無病息災を願う」という気持ちは同じですよね!

関連:満年齢と数え年の違いとは?なぜ満年齢と数え年があるの?

関連:【2025年】節分はいつ?本当の意味と由来とは?地域別の食べ物

関連:【2025年】立春はいつ?節分との関係は?立春大吉のお札の貼り方とは?

コメント

コメント一覧 (2件)

何で6歳なのに豆を8個食べるんですか?

数え年の数だけ食べてください。数え年は生まれたその日に1歳、今年の元日に1歳と数えるので2歳足すことになり、満6歳は数え年で8歳になります。