一年の終わり、12月31日の大晦日の風物詩といえば紅白歌合戦・除夜の鐘・そして「年越しそば」ではないでしょうか。

一年の締めくくりの日に食べる「年越しそば」ですが、どのような意味があって年越しにそばを食べるでしょうか?

また、年越しそばはいつ何時に食べるのが良いのでしょうか?

今回は年越しそばについてわかりやすく解説します。

年越しそばとは?

読み方は「としこしそば」です。

年越しそばとは、大晦日(12月31日)の夜、新年を迎えるときに食べるそばのことです。

呼び方は地域によって異なり

「晦日そば(みそかそば)」

「年取りそば」

「年切りそば」

「寿命そば」

「大つごもりそば」

と呼ばれる事もあります。

大つごもりの「つごもり」とは「月ごもり」が変化した言葉で、月の末の日を指します。

そして、その年最後の末の日なので「大つごもり」、つまり大晦日という意味になります。

年越しそばの起源や由来

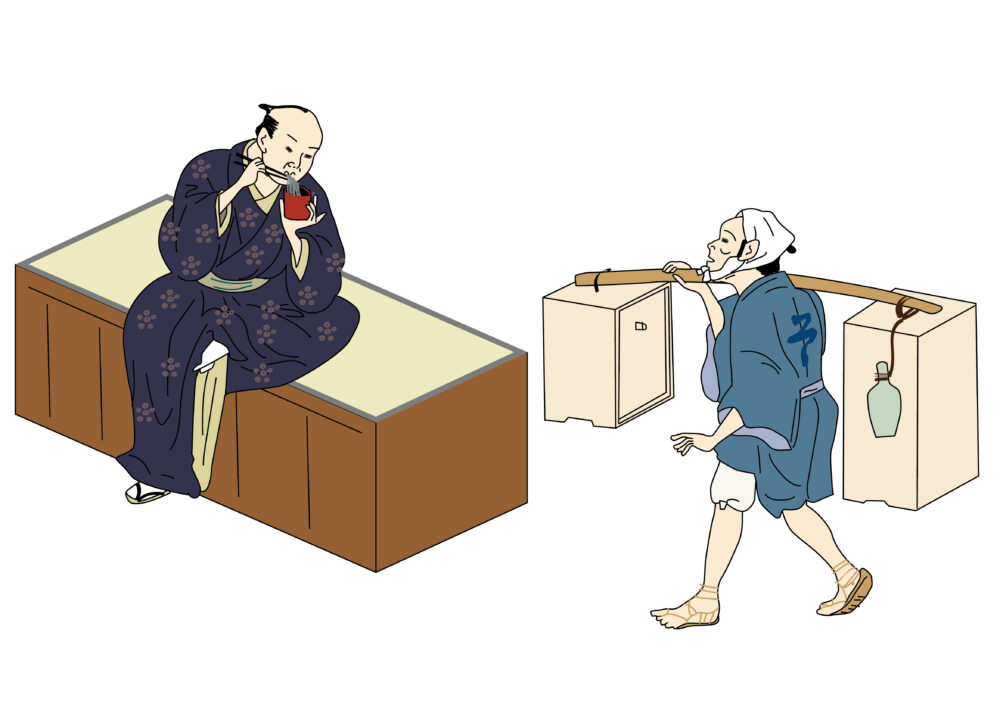

起源や由来など詳細は不明ですが、 年越しそばを食べる風習は江戸時代(1603年~1868年)に出来たといわれています。

江戸時代後期の大阪の風土や文化などを記した「大坂繁花風土記(おおさかはんかふどき・1814年)」には、以下のように年越しそばに関する記述があります。

「十二月三十一日 晦日そばとて、皆々そば切をくろふ。当月節分、年越蕎麦とて食す。」

ほかにも

「正月十四日 十四日年越とて、節分になぞらへ祝う。この日そば切を食ふ人多し。」

※「正月十四日 十四日年越」とは、旧暦で1月15日を小正月といっていたことから、その前日の14日に年越しそばを食べていたようです。

関連:【2025年】小正月はいつ?語源と由来、行事と食べ物の意味とは?

このことからもわかるように、大阪では遅くとも1814年には年越しそばが定着していたと考えられています。

また、江戸時代中期には商家で一カ月の働きを労う意味で、月末にそばを食べる「みそかそば(三十日そば)(晦日そば)」という習慣があり、いつしか大晦日だけ食べるようになり、年越しそばになったという説もあります。

年越しそばを食べる意味とは?

年越しそばを食べる意味は以下のように諸説あります。

縁起かつぎという説

そばが細く長い事から「延命」「長寿」など縁起の良い食べ物とされており、長寿を願って食べるようになったという説があります。

また、同様にそばが細く長い事から「家族の縁」が長く続くようにと願って食べるようになったという説があります。

家族同士の縁が長く続くのはもちろん、子々孫々まで長く家が続くようにと願い、年越しそばを家族で食べると、家族の縁が切れることなく続くといわれているようです。

余談ですが引っ越しの際にご近所の方に配る「引っ越しそば」は延命・長寿と同じく、「そばが細く長い」ことが由来で、末永くよろしくお願いしますという意味が込められて配るようになったと言われています。

断ち切り説

そばは他の麺類と比べ切れやすいところから、一年の苦労や厄災、借金を翌年に持ち込まないということで、それらを断ち切るために大晦日に食べるようになったという説があります。

江戸時代の頃の町人は、新しい年に借金を持ち越したくないという思いから、大晦日になると借金の返済に追われていたそうです。

このことから、年越しそばを残すことは、借金が残ることに繋がり、翌年金運に恵まれないといわれていたようです。

金運の縁起物という説

金銀細工士が、飛び散った金粉を集めるのにそば粉を団子状にしたものを使用した事から、金を集める金運の縁起物として食べるようになったという説があります。

翌年の金運アップを願ったようです。

新年を健康に迎えるためという説

当時、江戸では江戸患い(脚気)が流行っており、「そばを食べている人は脚気にならない」という噂がありました。

脚気は、ビタミンB1の不足によって起こる栄養失調ですので、実際ビタミンB1を多く含むそばは脚気予防に効果が期待できる食べ物です。

このことから、健康に新年を迎えるためにそばを食べたという説があります。

植物のそばにあやかって食べたという説

植物のそばは雨や風に強く日が当たればまた元気になることになることから、それにあやかって、翌年の健康を願ってそばを食べるようになったという説があります。

いつ何時に食べるのがいい?

具体的に「いつ何時に食べる」という時間はありません。

年越しそばは縁起をかつぐ食べ物ということもあり、残してしまったり、年が明ける前に食べきれなかったりすると、金運に恵まれない、苦労を持ち越してしまうので縁起が悪いなどといわれていることから、年越し前に食べる人もいます。

また、「年越しそば」なので「年を越しながら食べる」ということで、年明け前に食べ始め、食べながら年を越す人もいます。

一番多いのは大晦日の夜に除夜の鐘を聞きながら食べるという人だそうです。

除夜の鐘を鳴らすタイミングはお寺によって異なりますが、

鳴り始めたら食べる

鳴り終わるまでには食べ終わる

年越しする前に食べ終わる

年越ししても鳴っている間は食べてもいい

など、人それぞれです。

特別なルールがあるわけではないので、みなさんが好きな時間帯に食べると良いですね。

また、そばは温かくても冷たくてもどちらでもよく、乗せる具も特に決まりはありません。

12月は新そばが出まわる時期でもありますので、よりそばの味を楽しめるように、ざるそばやもりそばでという方もいるようです。

関連:「ざるそば」「もりそば」「せいろそば」の違いとは?味?見た目?

他に、新潟県や福島県など一部地域では大晦日ではなく元旦にそばを食べる風習があり、「ついたちそば」や「元日そば」と呼ばれています。

また、「太く長く」ということで、年明けに縁起をかついでうどんを食べる地域もあるそうです。 年越しそばを食べる意味がわかりましたね。

年越しそばを食べる意味がわかりましたね。

いつ何時に食べたら良いのかな?と悩んでしまうこともあるかもしれませんが、特に決まりはありませんので、みんなで美味しく食べることができるのが一番かもしれません。

さまざまな意味が込められた年越しそばですので、今年はその意味も噛み締めつつ残さず全部いただきたいですね!

関連:除夜の鐘の意味と回数が108回の理由とは?鐘をつく時間は何時から?

関連:大晦日(おおみそか)の意味と由来を簡単にわかりやすく解説!2025年のイベントとは?

関連:そばの種類とは?更科、田舎、藪、砂場、十割、二八の意味って何?

コメント