「二百十日」「二百二十日」・・・210日、220日ということなのですが、この数字はなんだと思いますか?

何かの日付?期間?どこから数えたの?いろいろな疑問が浮かんでいる人もいるかもしれませんね。

あまり馴染みのない言葉ですが、台風や災害に注意が必要ともいわれているようです。

「二百十日」「二百二十日」の読み方や意味、いつの時期に使う季語なのか、などについて、わかりやすく解説します。

「二百十日」「二百二十日」の読み方と意味とは?

「二百十日」の読み方は「にひゃくとおか」です。

「二百二十日」読み方は「にひゃくはつか」です。

「二百十日」「二百二十日」はそれぞれ「雑節(ざっせつ)」のひとつです。

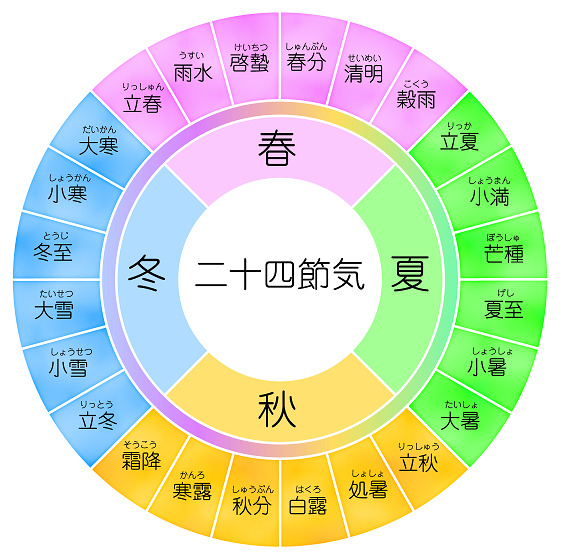

雑節とは、一年間を24等分にした「二十四節気(にじゅうしせっき)」や、端午の節句・桃の節句などの「五節句(ごせっく)」のほかに、季節の移り変わりをより的確につかむために設けられた特別な暦日のことです。

関連:『二十四節気』とは?読み方と意味一覧!二十四節気の簡単な覚え方

関連:『五節句』はいつ?意味や由来とは?それぞれの別名と食べ物

「二百十日」とは、立春から数えて210日目のことです。

「二百二十日」とは、立春から数えて220日目のことです。

「立春(りっしゅん)」とは二十四節気のひとつで、毎年2月4日ごろです。

二十四節気では、「立春」は新しい一年が始まる日とされているため立春から数え始めるのです。

二十四節気では、「立春」は新しい一年が始まる日とされています。

そのため、どちらも立春から数え始めるのですね。

「二百十日」と「二百二十日」の時期は、台風が相次いで襲来するので農作物が被害を受けることが多く、厄日・荒れ日などと言われています。

農作業に携わる人の一つの目安として、警戒を呼び掛ける意味があるそうです。

2025年「二百十日」「二百二十日」はいつ?

二十四節気は太陽の動きを基準に決められます。

そのため、毎年同じ日になるわけではありませんが立春は、ほぼ毎年2月4日です。

立春の2月4日から数えて、

210日目は9月1日

220日目は9月11日

になります。

※閏年(うるうどし)には日にちが1日ずれます。

2025年は、立春が2月3日なので

二百十日は8月31日(日)

二百二十日は9月10日(水)

です。

台風や災害に注意が必要?

「農家の三大厄日」というものがあります。

それは、

「八朔(はっさく・旧暦8月1日)」

「二百十日」

「二百二十日」

のことを指し、台風が来ることが多く、農作物の被害が心配されたことが由来です。

しかし、八朔は「旧暦8月1日」ということで、新暦の現代では毎年日付が異なることから徐々に忘れられてしまったそうです。

二百十日は閏年でなければ9月1日です。

9月1日は「防災の日」でもありますね。

防災の日は大正12年(1923年)の関東大震災を忘れないために昭和35年(1960年)から設けられているものですが、例年この時期は台風の襲来も多いので「災害への備えを怠らないように」との戒めの意味も込められているそうです。

偶然ですが、二百十日とは防災の日は重なっているんですね。

「二百十日」「二百二十日」はいつの季語?

「二百十日」「二百二十日」は、どちらも秋の季語です。

「二百十日」を用いた有名な俳句は以下のものがあります。

※「二百二十日」を用いた有名な俳句はみつけられませんでした。

●与謝蕪村

二百十日も 尋常の 夕べかな

(にひゃくとおかも じんじょうの ゆうべかな)

●正岡子規

芒の穂 二百十日も 過ぎにけり

(すすきのほ にひゃくとおかも すぎにけり)

時候の挨拶の場合は9月上旬ごろに使います。

「二百十日」を用いることが多く、「二百二十日」はあまり使わないようです。

たとえば、

「二百十日も無事に過ぎて 穏やかな秋が訪れています」

「二百十日も穏やかに過ぎ 心地よい秋へと季節が変わりました」

また、夏目漱石(なつめそうせき・1867年~1916年)が明治39年(1906年)に発表した「二百十日」という小説もあります。

二人の青年が熊本県の阿蘇山を登ろうとしますが、二百十日の嵐に遭って断念してしまうという内容です。

青年のうちひとりのモデルが夏目漱石自身だといわれています。

漱石は明治32年(1899年)8月29日~9月2日に熊本県の阿蘇各地をめぐり、9月1日に阿蘇山登山をしようとしますが、悪天候で断念したという実体験に基づいているそうです。

地域にもよりますが、8月から10月くらいまでは台風シーズンといわれていますね。

その中でも、二百十日と二百二十日は先人の知恵と経験によって「台風の備えをしよう」と注意を促す日となっています。

人の力で自然災害を起こさないようにすることは不可能ですが、「起こるかもしれない」と考えて備えをすることで、被害を最小に抑えることができますね。

関連:旧暦8月1日の「八朔」の意味や由来、語源とは?どんな行事なの?

関連:【2025年】防災の日はいつ?由来とは?震災経験者に聞いた備えて良かったもの!東京ほか全国のイベント

コメント